アニメの制作では演出や作画だけでなく、映像素材を加工・合成して最終的な画面作りを手がける「撮影」も重要な工程の1つです。『アルドノア・ゼロ』『Re:CREATORS』『アイドリッシュセブン』などのアニメで知られるアニメーション制作スタジオ・TROYCAで、アニメの撮影を支えるスタッフによる「TROYCA アニメ撮影座談会」が、マチ★アソビ Vol.29で開催されたので、アニメの撮影とはどういうものなのかを聞いてきました。

マチ★アソビ Vol.29

https://www.machiasobi.com/

TROYCAアニメ撮影座談会

https://www.machiasobi.com/event/404/

登壇者は、加藤友宜さん(左)と津田涼介さん(右)。加藤さんはTROYCAの設立メンバーの1人で、デジタル映像部のチーフディレクターを務め、さまざまな作品で撮影監督として活躍しています。津田涼介さんは撮影監督のほか、ビジュアルエフェクトを担当することもあります。撮影とビジュアルエフェクトは何が違うのか?については後述。

TROYCAは2013年に、長野敏之さんと加藤さん、そして『放浪息子』や『Fate/Zero』の監督で知られるあおきえいさんの3人によって設立されたアニメーション制作スタジオです。TROYCAとして最初に制作したのが、あおきさんが監督した『アルドノア・ゼロ』です。

加藤さんと津田さんはTROYCAの設立前から同じ会社で働いていたことがあり、津田さんはその後スタジオカラーの特技チームで『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』のエフェクト制作などを行っていました。その後、TROYCAに合流したという経緯があります。なお、津田さんは『放浪息子』に撮影スタッフとして参加していませんが、水彩画のようなテクスチャーで映像を動かす処理の原型は津田さんが考案したものだそうです。

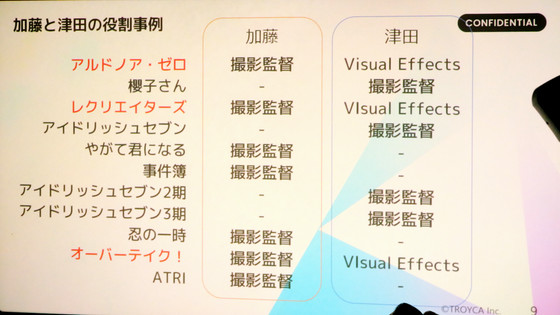

TROYCAが制作した作品で、2人が担当した実例は以下の通り。『アルドノア・ゼロ』『Re:CREATORS』『オーバーテイク!』では、加藤さんが撮影監督、津田さんがビジュアルエフェクトを担当。他の作品では、どちらかだけが撮影監督を担当しているという感じ。

加藤さんによると、撮影監督は本来クリエイティブに特化すべき職業といえますが、実際はカット管理や指示などのマネジメントに終始するので、作品のクオリティが上げられないという問題があるとのこと。それでも加藤さんと津田さんの2人が同時に撮影監督を務めていないのは、お互いに譲れない部分が生まれて衝突してしまう可能性があるから。そのため、撮影監督とビジュアルエフェクトという2つの役職にわけ、難度の高い映像については相談しながらやりつつ、「日常的な部分は加藤さんが、バトルシーンは津田さんが担当する」というように役割分担することが多いそうです。

加藤さんが津田さんを呼んだのは『アルドノア・ゼロ』を制作するタイミングでしたが、津田さんによれば、加藤さんから「そんなにバトルシーンはないから」と誘われ、それならと思って参加したところ、終盤はずっと戦ってて驚いたそうです。

「アルドノア・ゼロ」プロモーションムービー – YouTube

そんな津田さんは、『櫻子さんの足下には死体が埋まっている』『アイドリッシュセブン』では単独で撮影監督を担当。『アイドリッシュセブン』を担当したのは大学時代の友人がゲーム版に関わっていたことがきっかけだそうです。また、加藤さんが撮影監督を担当する『やがて君になる』の頃、津田さんは新海誠監督作品に参加しており、『君の名は』では撮影スタッフ、『天気の子』では撮影監督を務めています。また、『アイドリッシュセブンThird Beat!』の制作期間の後半では『すずめの戸締まり』の制作にも撮影監督として参加しています。

『アイドリッシュセブン(1期)』の総集編となる劇場アニメ『アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編』の前編が2025年10月3日(金)に公開されました。

『アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編』本予告|【前編】10/3(金)・【後編】12/5(金)公開! – YouTube

この劇場アニメでは、TROYCAのロゴアニメーションが流れます。このロゴアニメーションのコンセプトについて、津田さんは「3人で設立した会社なので3つの光が集まって!とか考えていたんですが、手書きっぽい映像を出すとあおきさんにささったみたいで。それで、手書きの作画部門とデジタル部門がノイズで融合してる感じのコンセプトで制作を進めました」と語りました。

続いて、津田さんのお気に入りシーンについて。1つ目は『Re:CREATORS』で、部屋がブロック状になって分解されるシーン。以下のPVで、27秒くらいから該当するシーンを見ることができます。

TVアニメ「Re:CREATORS(レクリエイターズ)」第3弾PV – YouTube

そもそも「撮影」は平面的、すなわち2D映像の処理をAdobe After Effectなどのソフトを使って行います。しかし、このシーンは部屋の3Dレイアウトデータを使い、3Dソフトを使って処理を行っているそうです。加藤さんによれば、この処理は「撮影」と呼ぶには微妙なラインで、まさに「ビジュアルエフェクト」に当たるとのこと。津田さんは「これはビジュアルエフェクトっていう仕事を表わしているカットなのでよくできたなと思っています」と語りました。

2つ目は『アイドリッシュセブン』のライブシーンで、ここでは観客が色とりどりのペンライトを振る場面をステージ側から捉えたカットが存在します。

ステージ側から観客席を見た時、ペンライトを振る観客がたくさん映ります。津田さんは「暗闇で光があるとかっこいい。観客にペンライトの光が反射するという細かい処理も行っていますが、ちゃんとペンライトが光っているように見えているのでうまくできたんじゃないかな」と語りました。

次に紹介された加藤さんのお気に入りシーンは『アルドノア・ゼロ』のBD-BOXに収録された特典映像『雨の断章』で、界塚伊奈帆とカーム・クラフトマンが雨の中を車で走る場面。

カームが「ワイパーが間に合わねえ」と言うカットで、フロントガラス超しにカームの顔が映るのですが、この時にフロントガラスに落ちる雨粒とそれをぬぐうワイパーも映ります。現実でワイパーが間に合わないレベルで雨が降ると、フロントガラスに張り付いた雨水で運転手の顔は歪んで見えるはず。しかし、アニメの映像でキャラクターの顔が歪んで見えなくなってしまうのは非常に困るので、「ここはアニメのウソをつきました」と加藤さん。

そこで、ワイパーで雨水をぬぐうと雨水がすぐに引き、そこに雨粒がたたきつけられる、という処理を行ったとのこと。これで雨の激しさとキャラクターの顔を両立できたものの、雨水の引き方があまりにも速いので、作画班から「このフロントガラスは油膜がすごすぎる」と苦情がきたそうです。当時はセリフを説明して納得してもらったとのことですが、今回のイベント資料用にループ映像を作っていたところ、「やっぱり油膜がすごいな……」という感想に至り、改めて作画スタッフの「見る力」に驚かされたそうです。

加藤さんは「自分の目で見たものには自分で作ったものにも影響するので、若い人には自分の目で見なさいと言っています。今はYouTubeで見られるけど、やっぱり自分の目で見てほしい」と語りました。「あるあるですよね、大雪が降ったらみんな喜んで見に行ったり(笑)」と、津田さん。

また、話題はお互いの仕事にも及びました。『アルドノア・ゼロ』で、手の空いた加藤さんが津田さんの処理した映像をチェックして、何層ものレイヤーが複雑に重なっていたため、いくつか不要と思われるレイヤーをこっそり抜いたところ、後日しっかりと元通りに修正されていたとのこと。津田さんは「いちおう誇りを持って仕事をしていますので(笑)」とコメントしました。

さらに、2025年12月5日(金)に後編が公開される『アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編』は、テレビアニメ1期の総集編という内容ですが、過去の作品の映像を再撮影しなければならない場合は時として「データが古くて開くことができない」ケースもあるとのこと。社内で使っているソフトウェアを更新したり別のものにしたりすると起こる問題で、加藤さんは今後の懸念点だとしています。これに対し、津田さんは「結局目で再現するしかないのかなと思います。あと、過去作品の映像を見ると直したくなるんですよね。あの時はこうしたけど、今ならこうする!って」と語りました。

最後に観客からの質疑応答コーナーもありました。『Re:CREATORS』のファンだという観客からは「登場する作品ごとに設定が違っていて、作画などに特徴があるんですが、撮影のエフェクトでも特徴をわけたりしたことはあったんですか」という質問。これに対し、加藤さんは「素晴らしい質問ですね」と回答。

TVアニメ「Re:CREATORS(レクリエイターズ)」第1弾PV – YouTube

『Re:CREATORS』でビジュアルエフェクトを担当した津田さんによると、「一応自分の中ではコンセプトを考えています」とのこと。作品の設定は通常エフェクトまでは考えられておらず、「撮影さんで良い感じにしておいてください」と指示されることも多いそう。例えば、『アルドノア・ゼロ』では、地球側と火星側でビジュアルエフェクトを分けており、地球は今のテクノロジーと地続きのエフェクト、火星側はファンタジーに近いイメージで、極彩色に近いエフェクトを入れていたそうです。

加藤さんから「監督から指示があったわけではない?」と聞かれ、津田さんは「完全にぼくのなかの裏設定です(笑) もし監督にいっても何言ってんの?ってなると思います」と語りました。

また、「撮影班から作画に提案して反映されたってことはあるんですか?」という質問に対して、加藤さんは「確かにTROYCAはワンフロアに作画班もデジタル班もいるので相談はできますが、作画班から『どうやればいい?』という相談はあるものの、作画でどうしてくれっていうのはないかも」と回答。一方、津田さんは「自分は上がってきた素材を使って、その時に良い状態にすればいいかなって思っています。これは加藤とスタンス違うかもしれないですね」とコメントしました。

撮影は作画という土台があって、そこに何かを加えていく立場なので、まずは作画さんの意図を優先する、と加藤さん。特にデジタル的な撮影はイメージを伝えにくいという問題もあるそうで、本当にどうしようもないときは先行でテストすることもあるとのことですが、作画班よりも監督に相談する時がほとんどだそうです。

なお、TROYCAは過去に『アイドリッシュセブン』シリーズ、『アルドノア・ゼロ』、『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿』など全11作品50カット以上の事例を解説した書籍「10年分のカットから読み解く TROYCA式アニメ撮影テクニック」を出版しています。その内容は評判が高く、海外スタッフからも「どこで売ってるんだ?」と聞かれたこともあるとのこと。ただし、記事作成時点では重版されておらず、店頭でも在庫のみという状態だそうです。

この記事のタイトルとURLをコピーする

ソース元はコチラ

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。