ロジクールのハイエンドデバイス「MX」シリーズで、最上位モデルとなるマウス「MX Master 4」が2025年10月30日(木)に登場します。MX Master 4はこれまでのモデルからハードウェアだけではなくソフトウェアでも大きな進化を遂げており、動作を振動で伝える「触覚フィードバック」が搭載されたほか、ショートカットアクションを画面上で選択・実行できる新機能「Actions Ring」に対応し、使い勝手の幅がおおきく広がっているとのこと。そんなMX Master 4を一足早く触ることができたので、実際にセットアップして新機能をチェックしながら使ってみました。

MX Master 4ワイヤレスマウス | ロジクール

https://www.logicool.co.jp/ja-jp/shop/p/mx-master-4

・目次

◆MX Masterを「Logi Options+」でセットアップ

◆MX Master 4の持ち心地や使い勝手をチェック

◆MX Master 4からの新機能「Actions Ring」をセットアップしてみる

◆アプリケーション個別のActions Ringを設定、一部は触覚フィードバック対応

◆感想

MX Master 4の見た目や前モデルとの比較は以下の記事を読むとわかります。

ロジクールの最上位ワイヤレスマウス「MX Master 4」速攻フォトレビュー、ソフトもハードも前モデルから大きく進化 – GIGAZINE

◆MX Masterを「Logi Options+」でセットアップ

MX Master 4のセットアップは、前モデルのMX Master 3sと同じく「Logi Options+」で行います。ワイヤレス接続はBluetooth、もしくはロジクール独自の接続規格であるLogi Boltを使用可能。Logi Options+のインストール方法は以下の記事にまとめられています。

MX Master 4の電源は、底面にあるスライドスイッチを入れればOK。バッテリー持ちは公称で最長70日間で、後述の触覚フィードバックをオフにしてバッテリーの持ちを長くする「バッテリー節約モード」が用意されています。

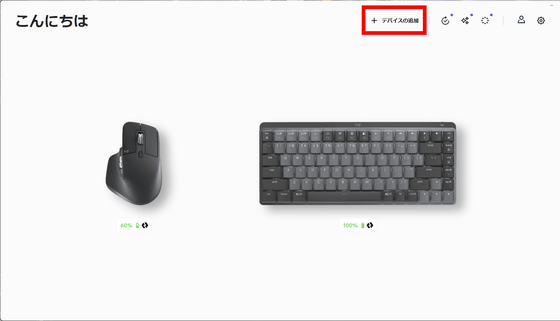

Logi Options+インストール済みのPCにMX Master 4を接続します。Logi Options+の「+ デバイスの追加」をクリック。

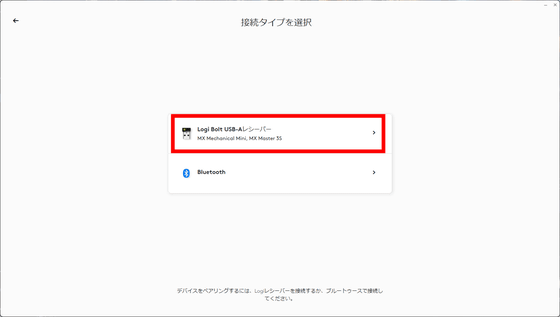

今回は低遅延が売りのLogi Boltで接続するべく、PCにLogi Boltレシーバーを接続済み。Logi Boltレシーバーを選択します。

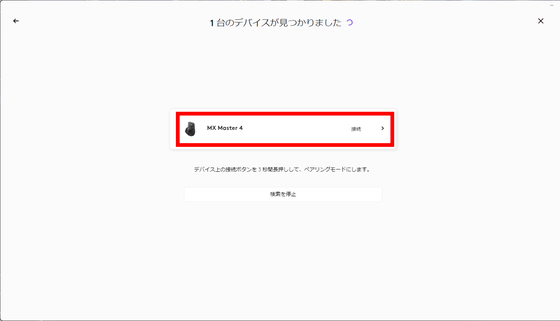

「MX Master 4」が表示されるので、クリックします。

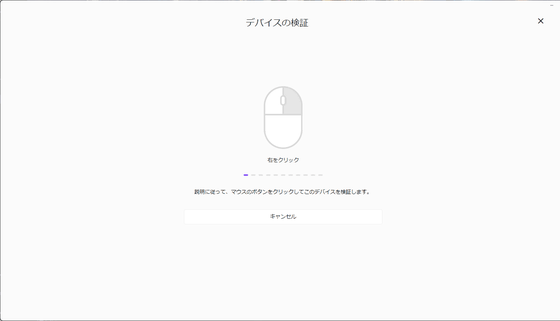

デバイスの検証が始まります。表示された通りにマウスをクリックすればOK。

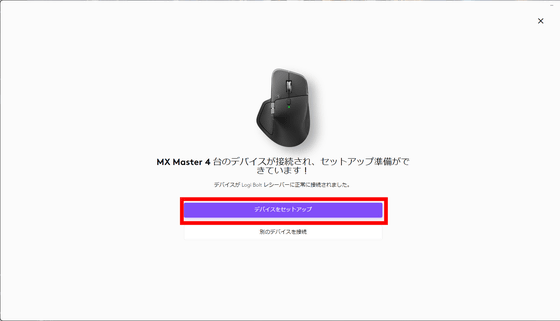

デバイスの検証が終わると、MX Master 4のセットアップが完了。「デバイスをセットアップ」をクリック。

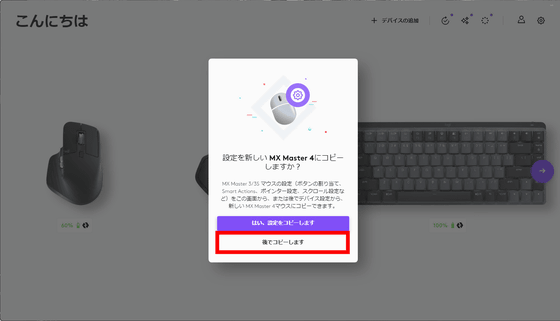

今回接続したPCにはすでに前モデルのMX Master 3sが接続されていました。設定をそのまま引き継ぐことも可能ですが、今回は最初からセットアップを行うため、「後でコピーします」を選択。

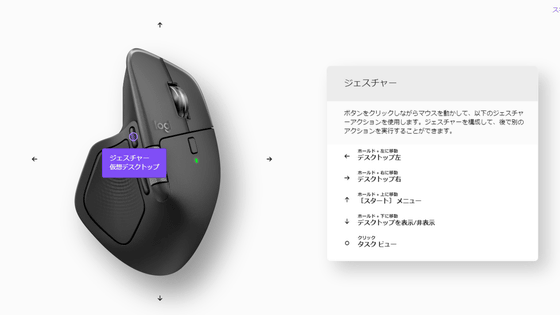

MX Master 4のセットアップでは、おおまかな使い方の説明が表示されます。矢印をクリックしてページを読み進めていきます。

MX Masterシリーズでは、マウス左にあるジェスチャーボタンをクリックしながらジェスチャーを行うことで、仮想デスクトップを開いたり特定のジェスチャーアクションを行ったりすることができました。MX Master 4でもジェスチャーアクションや仮想デスクトップは使用可能ですが、ボタンの位置がマウス側面に変わっています。

実物だと、以下の赤枠の位置にあるのがジェスチャーボタン。その右にサイドボタン2つがあります。

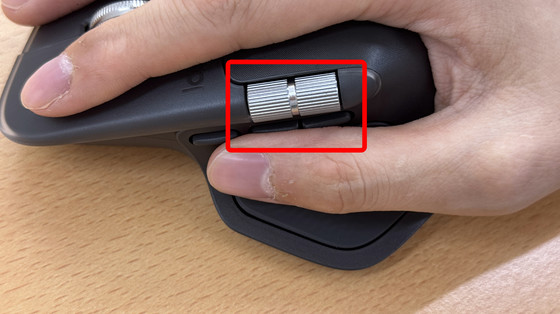

そして、MX Master 4で新しく追加された機能が「触覚(ハプティック)フィードバック」です。後述のActions Ringを使ったり、プラグイン対応する一部ソフトを操作したりする時に、ブルッと親指に振動が来ます。

ちなみに、MX Master 4で触覚フィードバックが得られる触覚センサーパネルは以下の赤枠部分。前モデルまではジェスチャーボタンがあった部分です。「触覚へのフィードバック」という通り、振動はかなり細やか。

触覚フィードバックの強度は4段階で調整が可能。

Actions Ringはオンスクリーンオーバーレイのショートカット。アプリの起動や操作、ファイルへのアクセスなど、さまざまな作業のショートカットをマウスだけで実行できるという機能です。矢印をクリックしてチュートリアルを終えます。

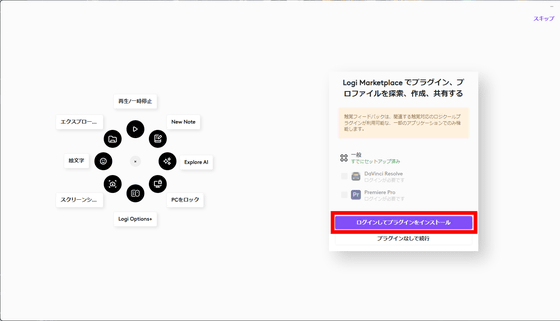

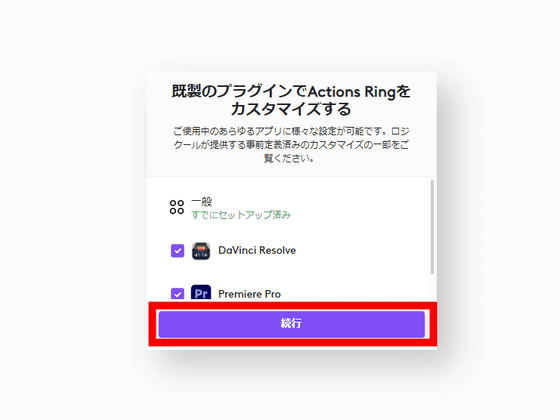

Actions Ringは自分でカスタマイズ可能で、アプリケーションごとにも設定できます。一部アプリケーションはすでにロジクールのプラグイン配布プラットフォーム「Logi Marketplace」で共有されており、PCにインストールされているアプリケーションにあわせてインストールできます。今回はDavinci ResolveとAdobe Premiere ProのActions Ringをインストール可能だったので、「ログインしてプラグインをインストール」をクリック。なお、ログインにはLogi IDの登録が必要です。

「続行」をクリック。

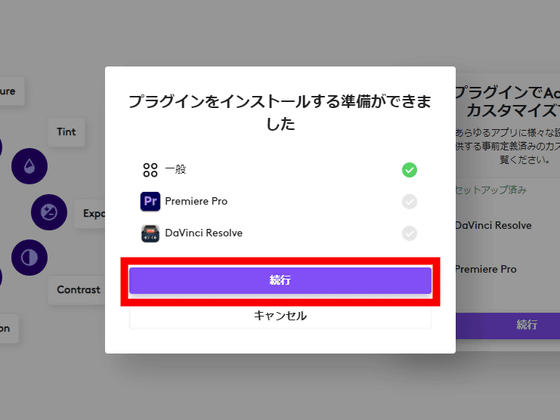

インストールする準備ができたとのことで、「続行」をクリックします。

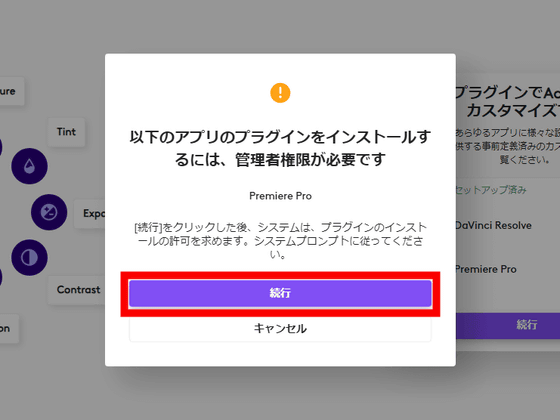

Premiere Proなど、一部アプリケーションの場合は管理者権限が必要となります。「続行」をクリック。

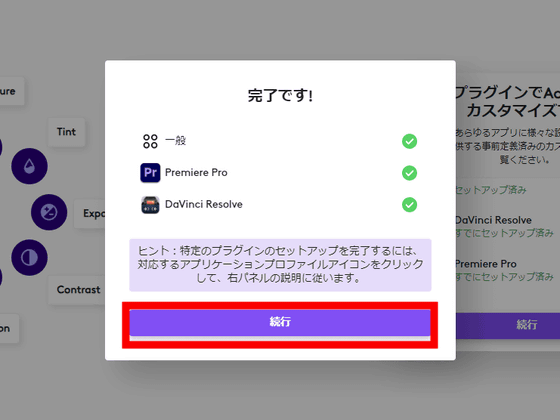

インストールが完了したら「続行」をクリック。

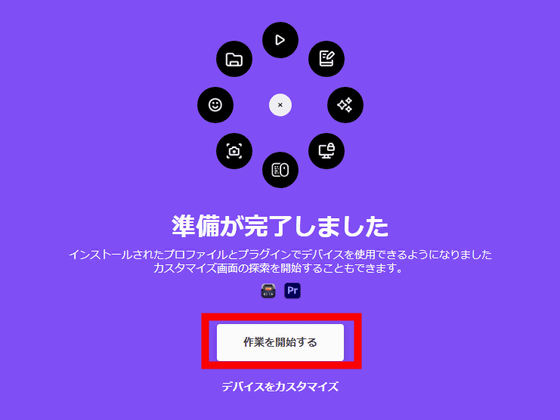

これでセットアップが完了。「作業を開始する」をクリックします。

◆MX Master 4の持ち心地や使い勝手をチェック

以下はGIGAZINE編集部で使っているMX Anywhere 3とMX Master 4を並べたところ。MX Master 4の方が一回り大きくなっています。

MX Anywhere 3はそのサイズからマウスを指でつかむように持ちます。

それに対して、MX Master 4は手のひらでしっかりとホールドし、机に置いた手首を支点に動かします。手の重量をマウスにかけて使う人は、MX Master 4の方が楽かも。

いつも初代MX Masterを使っているという編集部員に持ってもらったところ、マウスの背部分の傾斜が少し強くなっていて、手のひらをしっかり乗せる感覚がより強くなっているとのこと。MX Master 4では、汗をかきやすい手のひらに当たる部分の素材がシリコンからプラスチックに変わったことで、これまでのモデルと比べると少しすべすべした触感ですが、持ちにくいということはありません。また、加水分解もしにくそう。

MX Master 4は前モデルよりもソールの面積が広くなってはいますが、実際に動かしてみると特にひっかかるような感触はなく、滑らかに操作できます。

マウスのクリックは前モデルと比べると明らかに静音化。クリックの感触も柔らかになっています。ただし、初代MX Masterを使っている編集部員からは「明らかに静かになっているが、やっぱりカチッという確かな感触と音がないとしっくりこない」というコメントもありました。また、左クリックボタンが前モデルと比べて少し前方に伸びたので、人さし指をより自然に乗せられるようになったと感じました。

前モデルのMX Master 3sとクリック音を比較したムービーが以下。

中央のホイールも問題なく、なめらかに操作可能でした。

サムホイールは前モデルと異なり、側面から飛び出すような設計になっているので、操作はしやすくなっている印象。

前モデルまでは、親指を置く部分にジェスチャーボタンがありましたが、MX Master 4では触覚センサーパネルに置きかわったため、ジェスチャーボタンはマウスの左側面、サムホイールの下に移動。このため、親指で操作するボタンが2つから3つになりました。これまでのモデルでは2つのサイドボタンを親指の先と親指の腹で押し分けていたのですが、MX Master 4では親指の先でジェスチャーボタン、サイドボタン2つを押し分けるか、ホームポジションからジェスチャーボタンを外して常にサイドボタンへ指を置き、押し分ける必要があります。操作感が少し変わるので、従来のMX Masterシリーズを使っていた人には少し違和感があるかも。

さらに、MX Master 4から同梱されているLogi BoltレシーバーがUSB-C対応になりました。これにより、iPadやノートPCなど、USB-CポートしかないデバイスにもLogi Bolt経由でMX Master 4をはじめとするデバイスを接続できるようになりました。

◆MX Master 4からの新機能「Actions Ring」をセットアップしてみる

MX Master 4で最も大きく進化したポイントが、Actions Ringの対応です。Actions Ringはロジクールのマクロ登録機能「Smart Actions」を視覚化したような機能で、アプリケーションの起動やシステムの処理といった「アクション」をリング状のパネルから選択できるショートカットシステムです。

Actions Ringを使うには、触覚センサーパネルを押せばOK。前モデルのジェスチャーボタンは親指で上から下方向に押して操作する必要がありましたが、この触覚センサーパネルはマウスの横から下部にかけて広く反応するようになっているので、上から押してもよし、マウスを握り込むように横方向へ押してもよしな設計になっています。

実際にActions Ringを使うところが以下。画面上に現れたリング状のアイコンをクリックすることで、ブラウザを起動したりエクスプローラーを立ち上げたり、「ブラウザを起動して、コピーしているキーワードについてChatGPTでメッセージ文面を考えてもらう」という一連の作業を実行したりすることができます。

ロジクール「MX Master 4」はActions Ringでカスタマイズ可能なショートカットにすぐアクセスできる – YouTube

この画面上に現れるActions Ringをカーソルで操作すると、アクションを選択するたび、マウスの触覚センサーパネル部分に振動がきます。実際に触ってみると、ブルブルという強い振動というよりは、ぷるんとした感覚に近いかも。この触覚フィードバックにはさまざまなパターンがあり、自分で設定も可能です。

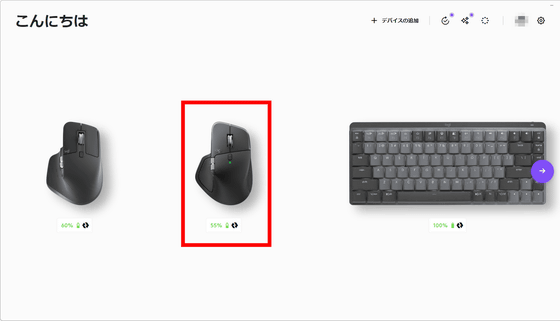

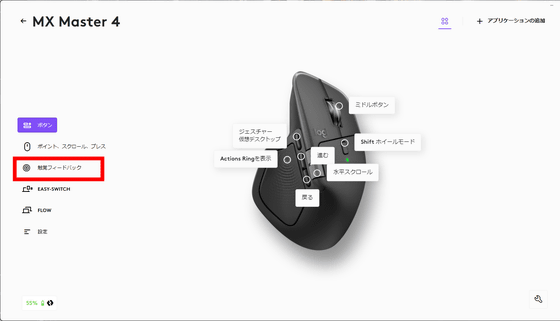

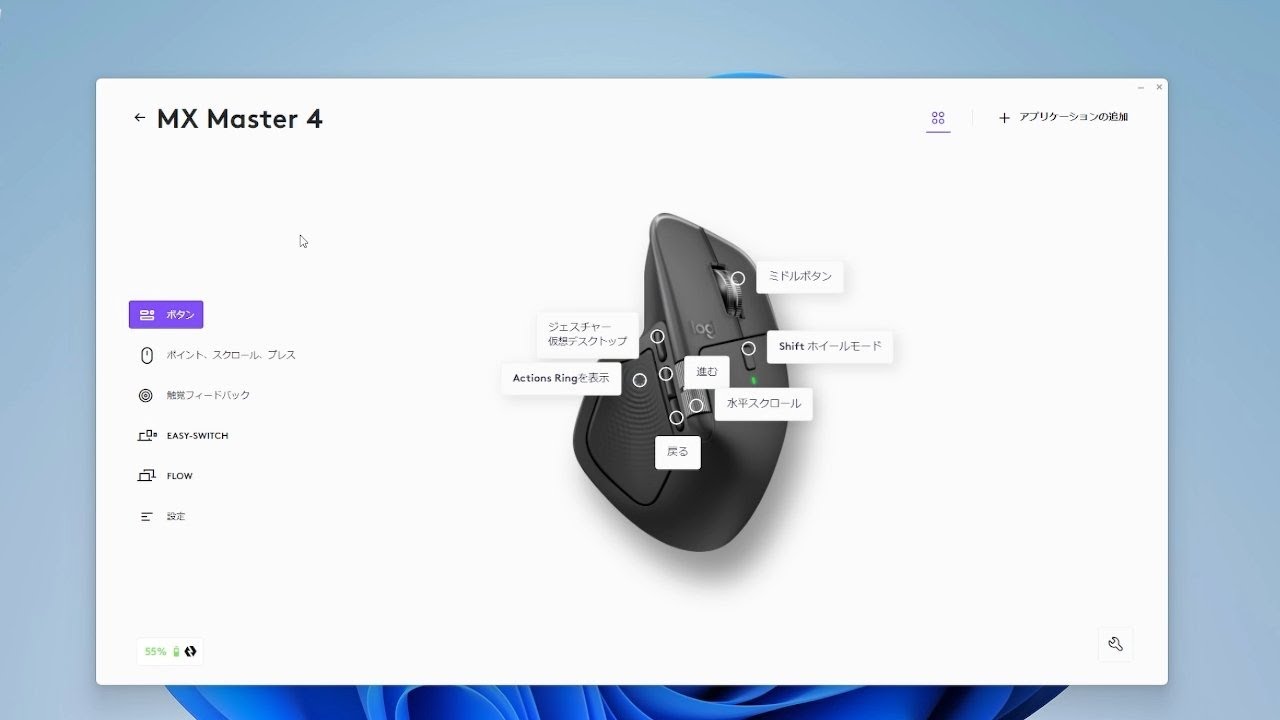

Actions RingはLogi Options+でカスタマイズ可能です。Logi Options+の画面から、MX Master 4を選択。

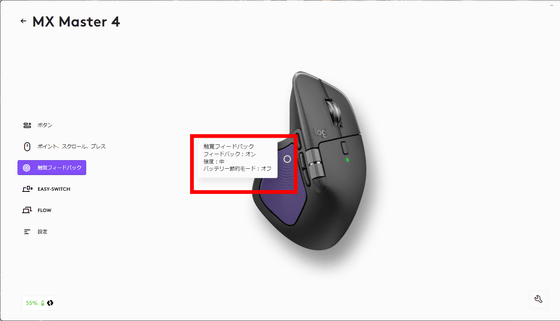

「触覚フィードバック」を選択します。

MX Master 4の触覚センサーパネルの部分をクリック。

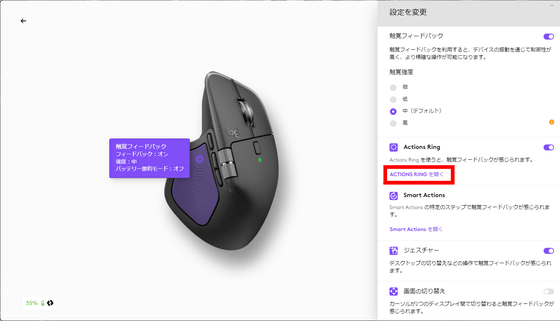

「Actions Ring」の「ACTIONS RINGを開く」をクリックします。

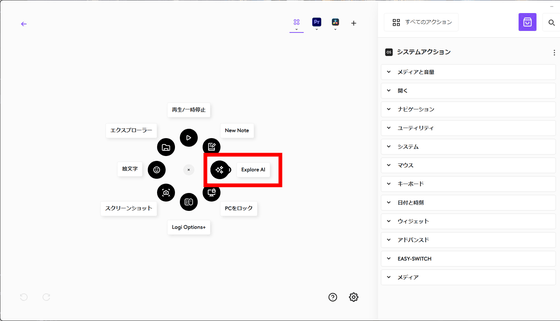

これがActions Ringで、さまざまなアクションが8方向に設定されています。例えば、右にある「Explore AI」をクリック。

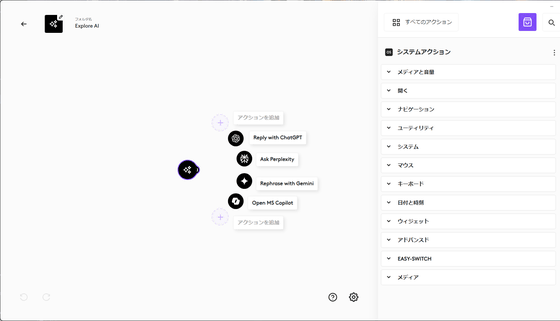

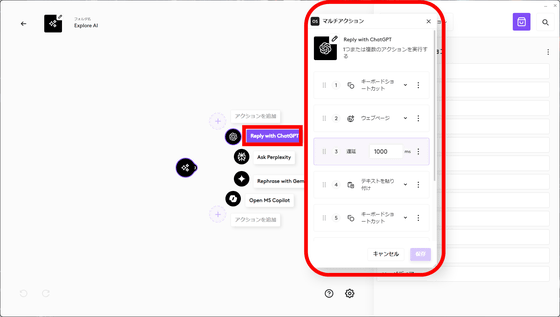

この「Explore AI」はフォルダになっており、クリックすると展開されて「Reply with ChatGPT」「Ask Perplexity」「Rephrase with Gemini」「Open MS Copilot」という4つのアクションが選択できるようになります。フォルダには最大9個までのアクションを設定可能。Actions Ringは8方向にアクションを決められるので、全部で最大72個のアクションを登録できるというわけです。

「Reply with ChatGPT」はマルチアクションとなっていて、以下のように「ChatGPT起動、テキストの貼り付け、送信」までの一連の動作がマクロとして構築されています。

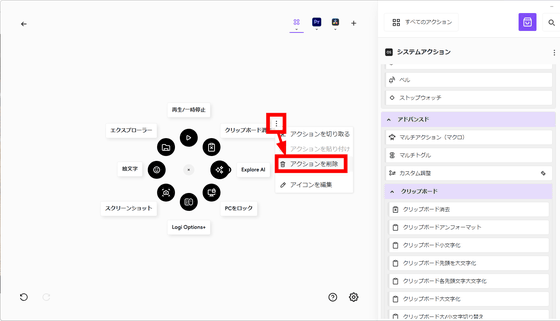

アクションは自分で好きなようにカスタマイズできます。ケバブアイコンをクリックして「アクションを削除」を選択すれば、任意のアクションを削除できます。

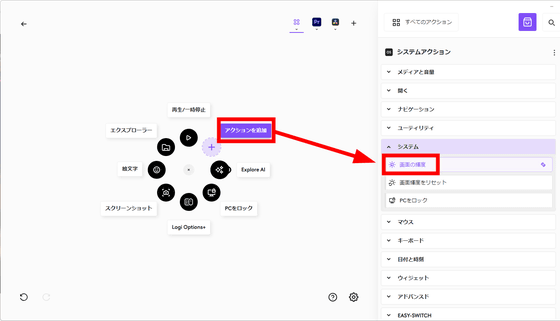

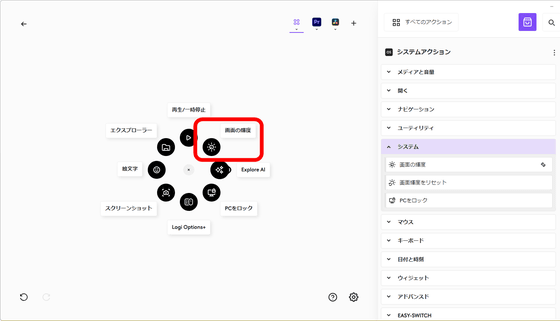

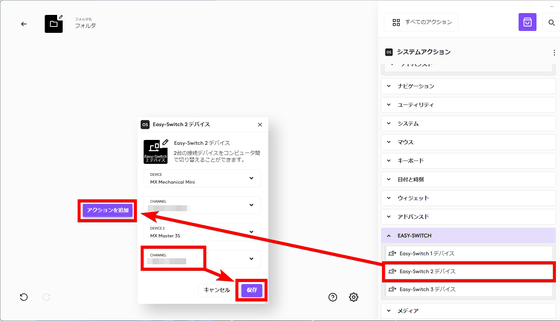

今回は「画面の輝度」の調整をActions Ringに登録してみます。空いた部分の「アクションを追加」をクリックし、画面右のシステムアクションから「画面の輝度」を選択。

すると、こんな感じで「画面の輝度」を設定できました。

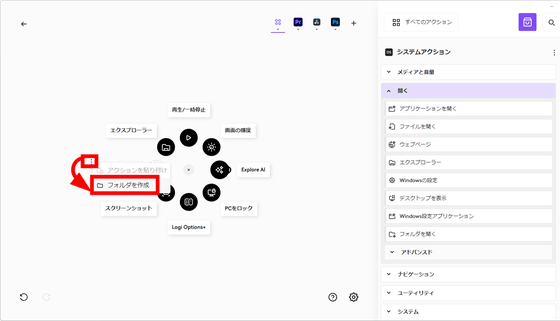

フォルダを作成する場合は、空いている部分のケバブアイコンをクリックして「フォルダを作成」を選択。

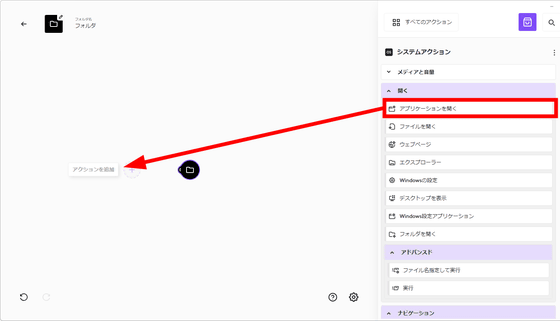

「アプリケーションを開く」を「アクションを追加」にドラッグします。

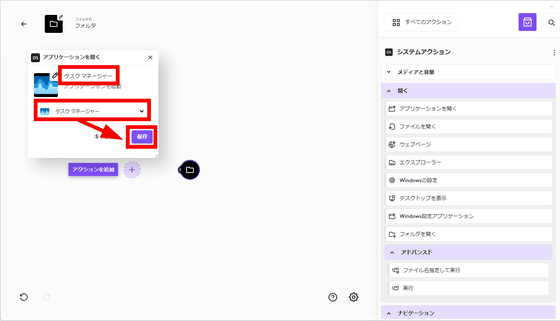

プルダウンメニューから開きたいアプリケーションを指定し、上部の名前を変更したら、「保存」をクリックすればOK。

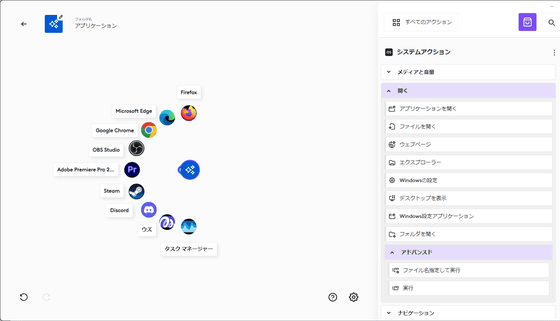

普段よく使うアプリケーションをフォルダに登録したところ。

そして、実際に画面上で開くとこんな感じ。マウスカーソルを動かしてショートカットを探したり、エクスプローラーやスタートメニューを開いたりしなくても、画面状のどこでも直接さくっといつものアプリケーションを起動できるのはめちゃくちゃ便利。

特にMX Masterシリーズを使っている編集部員がうれしかったのが、Easy-SwitchをActions Ringから選択できるところ。MXシリーズのデバイスには最大3つまでのデバイスを登録することができ、デバイスにあるボタンを押すことでデバイス側から接続機器を切り替えることができる「Easy-Switch」機能が搭載されています。Mx MasterなどのマウスはEasy-Switchのボタンが底面にあるので、切り替えるたびに裏返す必要があります。

しかし、Actions RingにはEasy-Switchもアクションとして登録できます。つまり、デバイスを切り替えたい時にマウスを裏返してEasy-Switchのスイッチを押す必要がなく、そのままActions Ringで切り替えられるというわけ。これにより、従来よりもシームレスになっています。ただし、Logi Options+を入れたPCなどからiPadやスマートフォンなどのデバイスに切り替えるところまではActions Ringで実行できますが、Logi Options+のないiPadやスマートフォンからPCに切り替える時はやはり裏面のボタンを押す必要があります。

◆アプリケーション個別のActions Ringを設定、一部は触覚フィードバック対応

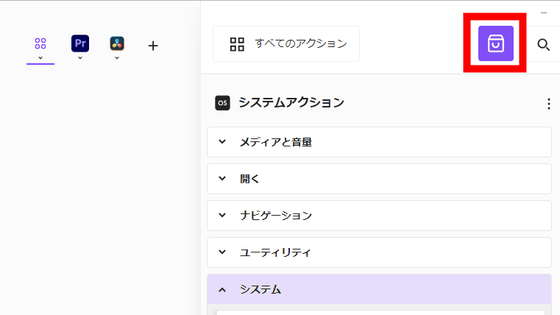

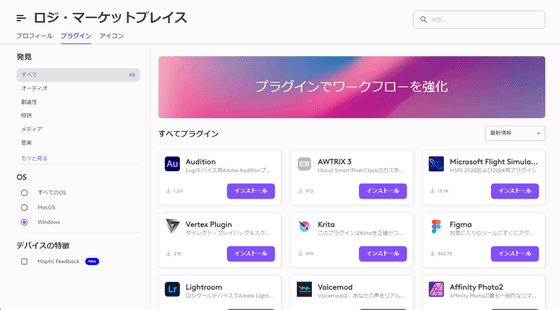

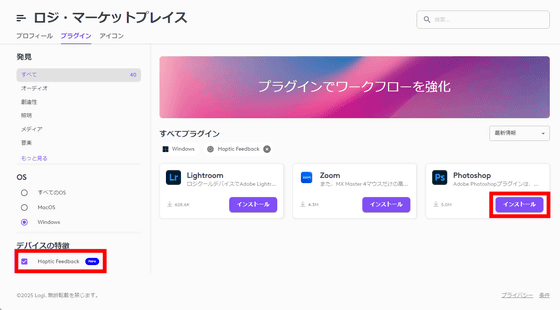

Actions Ringはアプリケーションごとに、個別に設定可能。一部のアプリケーションに対応したActions Ringについては、ロジクールの公式頒布プラットフォームであるロジ・マーケットプレイスでも配布されています。Logi Options+のActions Ring設定画面から、右上にある紙袋アイコンをクリックします。

ロジ・マーケットプレイスでは、以下のようにさまざまなプラグインが配布されています。

左カラムの「Haptic Feedback」にチェックを入れると、アプリの動作に触覚フィードバックを連動させられるプラグインにアクセスできます。記事作成時点で、触覚フィードバックにプラグインが対応しているアプリケーションはLightroom・Zoom・Photoshopの3種類です。今回はPhotoshopのプラグインを導入するべく、Photoshopの「インストール」をクリック。

インストールが完了したら「続行」をクリック。

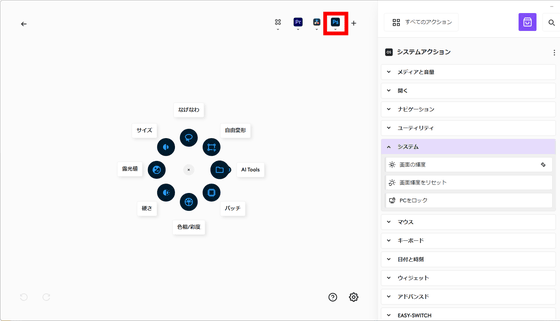

プラグインを導入すると、Photoshop専用のActions Ringが表示されます。もちろん、このPhotoshop用Actions Ringもカスタマイズ可能です。

Photoshopを起動してアクティブになっている状態でActions Ringを呼び出すと、Photoshopに対応したActions Ringに自動で切り替わります。さまざまな項目をアクションとして登録できるので、まるで左手デバイスのように使うことも可能。

そして、プラグインが触覚フィードバックに対応していると、アプリの動作が触覚フィードバック対応を通じてわかるようになるというのがポイント。たとえば、FireFlyを用いた画像生成のように少し時間がかかるような処理を行った時、処理が終わった時に触覚センサーパネルが振動するようになります。他の作業を進めている時に処理が終わった瞬間がリアルタイムでわかるので、かなり便利。

◆感想

実際にMX Master 4を使ってみて、MX Masterシリーズの正統進化モデルであり、完成度が高いと感じました。大まかなデザインはMX Masterシリーズで一貫していますが、細かいデザインや設計はかなり手が加えられており、持ち心地や操作感についてはこれまでに不満を抱いていた部分が解消されている印象。特に、前モデルを3年間使っていて、加水分解で劣化するシリコンとサムホイールの操作性に不満があったのですが、MX Master 4ではその部分が改善されていました。

そして、画面上のどこにでもショートカットを呼び出せるActions Ringは使うとかなり便利。用途に応じてブラウザやアプリを複数使い分けたり、データによって細かくフォルダを分けていたりする時に、よく使うアプリケーションやフォルダをあらかじめ指定しておけば、あれはどこにやったっけ?と迷うことはなくなります。登録できるアクションは最大72種類で、これまでのSmart Actionsよりもはるかに多くのタスクを割り振ることが可能。左手デバイスを使う時のように、慣れてしまえば右手に握ったMX Master 4でPCで行う作業をかなり効率化できます。触覚フィードバックも、使い始めた当初は「マウスから振動がある?」と衝撃を受けましたが、視覚と触覚の両方で操作のフィードバックを得られることでActions Ringの操作精度が上がるので、すぐに慣れてその有用さを実感しました。違和感を覚える場合は、触覚フィードバックの振動を弱めに設定するのがおすすめ。

MX Master 4は2025年10月30日(木)発売で、価格は1年間無償保証付きが税込1万9900円、2年間無償保証付きが税込2万1890円。ロジクール公式オンラインストアで予約注文が可能です。

パソコンマウス – ワイヤレスマウス、Bluetooth、有線 | ロジクール

https://www.logicool.co.jp/ja-jp/shop/c/mice

また、MX Master 4はAmazon.co.jpでも取り扱われており、以下から予約可能。1年保証付きで価格は1万9900円でした。

この記事のタイトルとURLをコピーする

ソース元はコチラ

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。