「Miraris -Revelation-」「Eden’s Shadow」「DarkOne」などのゲームで知られるDomina Gamesから、古代の占星術をモチーフにしたパーティーゲーム「Latria Opus」が2025年5月23日に登場しました。過去作である「Latria」のリメイク版で、ルールを一新し、奥深い駆け引きはそのままにより直感的に遊びやすくなったとのことで、実際にみんなで遊んでみました。

LatriaOpus – Domina Games

https://www.dominagames.com/latriaopus/

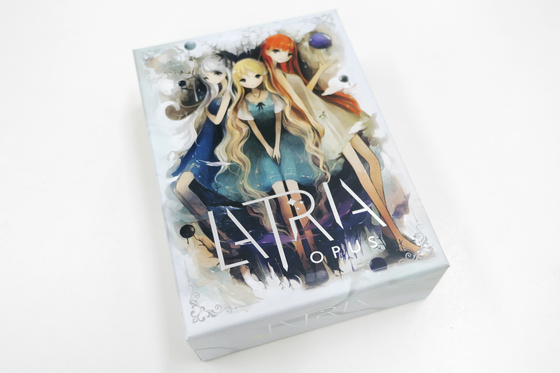

LatriaOpusのパッケージはこんな感じ。

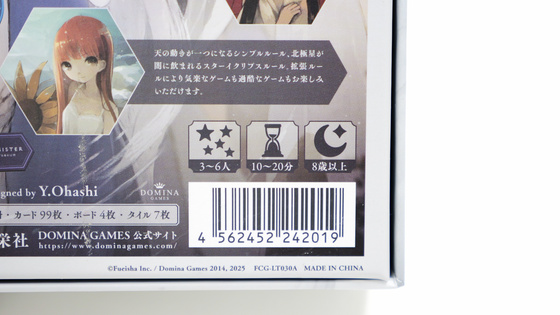

プレイ人数は3~6人、プレイ時間は10~20分、対象年齢は8歳以上を想定。

パッケージのフタを開けたところ。フタの裏には「星は人間を支配し、神は星を支配する」というメッセージがラテン語と共に書かれていました。

中身は、天体カードが3種類。左から太陽(THE SUN)、北極星(POLARIS)、月(THE MOON)となっています。

そして、裏が紫色の占星術カード。

4種類の天体ボードと、「MAGISTER」と書かれた親マーカー、そして蝕(しょく)マーカーが5枚。

ゲームの準備をします。3人プレイの場合は占星術カードから右下に「4」と「5」、4人プレイの場合は「5」と書かれたカードを抜きます。今回は4人でプレイするので、「5」と書かれたカードを抜きます。占星術カードは、左上の数字が1~15のカードが1枚ずつ×4種類ありますが、4人プレイの場合は各種類の数字が「2~13」になります。なお、5~6人プレイの場合はカードを抜く必要はありません。

指定のカードを抜いたら、占星術カードをよくシャッフルし、プレイヤーに手札として配ります。

テーブルの中央に太陽・月・北極星の天体ボードを配置し、その下に対応した天体カードをシャッフルして山札としてセット。

人数分の蝕マーカーを脇に置いておきます。これで準備完了。

「一番占星術に詳しい人」が親マーカーを受け取り、ゲームスタート。

まずは天体ボードの上に、各山札から1枚ずつ取って置きます。カードに書かれている星の数が勝利点で、最終的にこの星を一番集めた人が勝利となります。なお、勝利点はカードの種類ごとに計算します。

星の取り方はシンプルで、その場で一番大きな数字の占星術カードを手札から出した人が勝ち。まずは親が自分の手札から1枚選び、オープンにして場に出します。この時、欲しい天体カードに対応した占星術カードを出すか、あるいはラトリアの占星術カードを出しながら対象となる天体を宣言する必要があります。今回の親は、「太陽を取る」と宣言しながら、ラトリアの「12」のカードを場に出しました。

これをみて、子は手札から占星術カードを選び、裏向きに場に出します。今回出せるのは「太陽」か「ラトリア」です。全員が場に出したら、一斉にオープンにして、数字の大小をチェックします。今回は親が「ラトリア」の13、子が「太陽」の「13」のカードを出しており、数字が同じ場合はラトリアではないカードの方が勝つため、子のプレイヤーが勝利。

勝利したプレイヤーは親マーカーを受け取り、天体カードをゲット。ゲットした天体カードは勝利点になるので、自分の手元に裏向きで配置します。

そして、使ったカードと親の出したカードは捨て札として脇に置きます。捨て札は表に向けて置いておくので、どのカードがすでに捨てられているのかをプレイヤー全員がチェックできる状態になります。

子が占星術カードの数字バトルで負けてしまった場合は、出した占星術カードを自分の勝利点にします。占星術カードにも勝利点が書かれているものがあるので、天体カードが取れないことがわかっている場合は、あえて勝利点のある占星術カードを出して、負けることで自分の勝利点にできるというわけです。

カード獲得の処理が終わったらそのラウンドは終了。各山札から1枚ずつめくって、天体ボードの上に1枚ずつ積み重ねます。親が選ばなければ、その天体にはどんどん天体カードが積み重なっていくので、一気に大量の勝利点をゲットできる可能性もあります。

ただし、積み重なった勝利点が必ずしもプラスに働くとは限りません。一部の天体カードの左上には、赤い「蝕マーク」が描かれています。

この蝕マークを持つカードが場に出た場合、その天体のボードを裏返します。天体ボードを裏返すと、こんな感じ。「ECLIPSE」、つまり「蝕」になってしまいました。

蝕カードが出た天体の勝利点は、ゲットするとマイナスになってしまう仕組み。

蝕カードが出た天体カードは、手元に置くときに蝕マーカーを上に置きます。以降、蝕状態の天体から取得した天体カードはこの蝕マーカーの下に積み重ねていきます。

蝕状態のカードを取ってしまうと、一気に大量失点してしまうことも。そのため、本来であれば勝つためには数の大きい占星術カードを出したいはずが、「なるべく数の小さいカードを出さなければならない」という状況に変化します。数字の大きい占星術カードを手元に残していると、一気に形勢が苦しくなってしまうというわけ。

また、天体カードの中には倍率が記されたカードもあります。これは「×0」の倍率。勝利点に加えてしまうと、太陽カードの持ち点が0になってしまいますが、蝕カードとしてゲットすれば蝕カードのマイナスがすべて0になります。今回は、蝕状態の太陽に、「×0」の天体カードが置かれました。

この時の親は蝕カードを大量に集めてしまっていたので、どうにかしてこの「×0」のカードが欲しいところ。すでに場に出た捨て札の占星術カードはこんな感じ。今回は4人プレイなので、占星術カードは各種類「2」~「13」が1枚ずつ。太陽のカードは「13」と「12」がすでに捨てられており、太陽の占星術カードの最大はまだ場に出たことがない「11」となります。

すなわち、太陽の「11」を出しておけば確実に「×0」の天体カードを取れるということになります。ちょうど持っていた親は、「11」の太陽の占星術カードを提示。

これには勝てないことがわかった子は諦め、自分の勝利点になるような占星術カードを出します。わざと負けることで、ちょっとでも手札から自分の勝利点につなげようという作戦です。

こんな感じでカードをどんどん取り合っていき、残り手札が1枚になった時点でゲーム終了。その時点で各自の勝利点を計算します。手元にあるカードを天体の種類ごとにわけ、それぞれの天体ごとに計算し、その合計値が最終的な勝利点となります。例えば、以下のプレイヤーは北極星のカードを中心に集めており、さらに「×2」のカードもゲットしていたので、北極星カードだけで18点。そして、ラトリアカードで2点、太陽カードで1点なので、合計で21点も稼いでいました。

このプレイヤーは蝕マーカーの下に17点分のカードがあったので、マイナス17点。他のカードで7点をゲットしていますが、マイナスが上回ってしまったために、合計だとマイナス10点の赤字。

そして、蝕マーカーの下に26点×2=52点のカードを抱えていたプレイヤーですが、「×0」のカードも蝕カードに加えていたことで、すべてのマイナスが0に。1位にはなれませんでしたが、とんでもない赤字をすべて帳消しにできていました。

Latria Opusはシンプルなルールで、子どもから大人まで簡単に遊べて盛り上がれるパーティーゲームになっています。1~15の数字が書かれたカードは各種1枚のみなので、どのカードが場に出されて相手がどんなカードを持ってそうなのかを予想するカウンティングが肝になりますが、最初に手札として配られるカードにどんなカードが来るのか、そして場にめくられる天体カードの内容は完全に運なので、カウンティングだけではなく確率も大きく展開を左右します。やはり大きい占星術カードを持っていると有利ではあるので、どのタイミングで強い占星術カードを切るかを見定めるのが、いい占星術師になるための近道だと感じました。

なお、Latria Opusには拡張ルールもあり、天体ボードを1枚にしたよりシンプルなルールも存在します。通常ルールと比べて考える量が減り、難度もやや下がるので、ボードゲームに慣れていない人や小さい子どもを交えて遊ぶ時はこの拡張ルールでプレイするのもおすすめ。また、すべてのボードを蝕に切り替える高難度モードもあるので、よりハードなやり応えを求めている人にもおすすめできます。

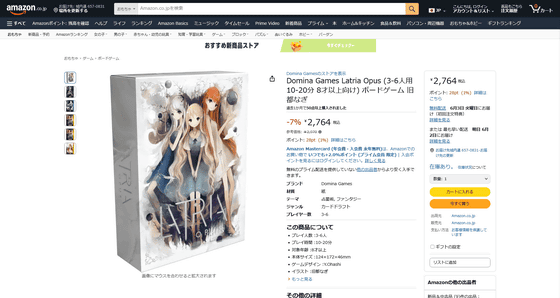

Latria Opusは2025年5月23日(金)発売で、価格は税込2970円。Amazon.co.jpでは以下のページで、記事作成時点だと7%オフの税込2764円で購入できます。

Amazon.co.jp: Domina Games Latria Opus (3-6人用 10-20分 8才以上向け) ボードゲーム 旧都なぎ : おもちゃ

この記事のタイトルとURLをコピーする

ソース元はコチラ

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。