Bluetooth標準の開発やライセンス供与を監督する標準化団体のBluetooth Special Interest Group(Bluetooth SIG)が、Bluetoothの最新仕様となる「Bluetooth Core 6.2」を採択しました。

Core Specification | Bluetooth® Technology Website

https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-6-2/

Bluetooth® Core 6.2 feature overview | Bluetooth® Technology Website

https://www.bluetooth.com/bluetooth-core-6-2-feature-overview/

What’s new in Bluetooth®︎ Core 6.2: An overview – Blogs – Nordic Blog – Nordic DevZone

https://devzone.nordicsemi.com/nordic/nordic-blog/b/blog/posts/whats-new-in-bluetooth-core-6-2-an-overview

Bluetooth 6.2 gets more responsive, improves security, USB communication, and testing capabilities – CNX Software

https://www.cnx-software.com/2025/11/05/bluetooth-6-2-gets-more-responsive-improves-security-usb-communication-and-testing-capabilities/

Bluetooth Core 6.2の最も注目すべき仕様は、最小接続間隔がBluetooth LEの7.5ミリ秒から、0.375ミリ秒(375マイクロ秒)にまで短縮された点です。これを実現するのが「Bluetooth Shorter Connection Intervals(Bluetooth SCI)」と呼ばれるテクノロジーで、セキュアな接続において2kHzを超えるポーリングレートを実現する超低遅延接続が可能となります。これについて、Bluetooth SCIの開発に貢献した開発者向けコミュニティのNordic DevZoneは、「多くのBluetooth開発者やユーザーが待ち望んでいた機能」と評しました。

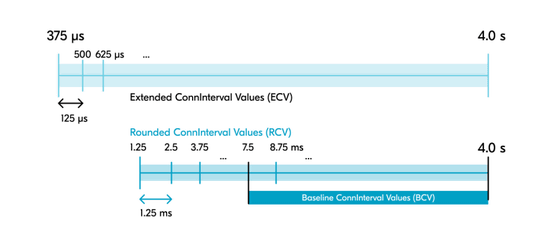

Bluetooth SCIは、Bluetooth LEに関する2つの重要な改善点を持ち合わせています。そのひとつが「Bluetooth Core仕様における接続間隔の下限値を7.5ミリ秒よりも短い間隔にすること」です。Bluetooth SCIは接続間隔の範囲を「375マイクロ秒から4.0秒」まで拡張しており、分解能は125マイクロ秒の倍数と定義されており、この範囲はExtended ConnInterval Values(ECV)と呼ばれています。

さらに、「RCV」と「BCV」という2つのサブセット範囲が定義されており、RCVはECVの分解能が1250マイクロ秒の倍数であるすべての値として定義され、BCVはRCVの分解能が7.5ミリ秒以上のすべての値として定義されます。以下の図はこれらの異なる範囲をより分かりやすく示したもの。BCVがBluetooth Core 6.2以前に定義された接続間隔と同じ範囲に対応していることがわかります。

Bluetoothに対応したコントローラーがBluetooth SCIをサポートする場合、RCVのすべての値(1.25ミリ秒~4.0秒、1.25ミリ秒単位)をサポートする必要があります。さらにオプションで、ECVの他の値もサポートすることが可能。サポートされる値はコントローラーによって指定される必要があります。Bluetooth SCIをサポートしない場合、コントローラーはBCVのすべての値をサポートする必要がありますが、他の値はサポートする必要ありません。

Bluetooth SCIをサポートするコントローラーは、Connection Subrating機能もサポートする必要があります。さらに、Bluetooth SCIを最大限に活用するには、フレームスペースアップデート(FSU)もサポートする必要があるそうです。FSUは、隣接する送信間隔の「T_IFS」を最適化するためのもので、Bluetooth Core 6.0以降では150マイクロ秒未満の値にネゴシエートできます。

新しい接続を確立する際、デフォルトの接続間隔はBCV範囲内である必要があります。その後、セントラル側で新たに定義された接続速度更新手順、またはペリフェラル側で接続速度要求手順を使用することで、接続間隔をECV範囲、つまり短い接続間隔に更新できます。セントラル側は接続速度要求手順を拒否できます。

また、「LEフラッシャブルACLデータ」を使用することで、データパケットがホストによってフラッシュ可能とマークされていて、送信キュー内のパケットが指定されたフラッシュタイムアウトよりも古い場合に、そのデータパケットをドロップすることが可能になります。ヒューマンインターフェイスデバイス(HID)マウスを例にすると、LEフラッシャブルACLデータパケットは「マウスからの入力データが干渉のために再送されているが、一定時間が経過すると、送信キュー内の次のデータの一部が関連性がなくなり無効になる」という場合に役立つそうです。データをフラッシュ可能としてマークすると、古いデータパケットを送信する必要がなくなるため、マウスの応答性が向上するわけです。送信されたがまだACKされていないパケットは、ACKされるまで再送される必要があるため、フラッシュできないことに注意してください。フラッシュできるのは、最初の送信機会の前にフラッシュタイムアウトを超えたパケットのみになります。

ゲーミングマウス、ゲーミングキーボード、ペンタブレット、スタイラスペンなどの超低遅延が求められる製品では、接続間隔の短縮とHCI ACLデータのフラッシュが重要になります。これまで、Bluetooth LEゲーミングアクセサリのポーリングレートは一般的に約125Hzに制限されており、すべてのゲーマーにとって十分とは言えませんでした。しかし、Bluetooth SCIを活用することで、理論上はポーリングレートを2kHz以上にまで高めることができます。ただし、Bluetooth SCIをサポートするHIDデバイスは、レポート処理やBluetoothスタックの処理に多少のオーバーヘッドが必要となるため、実際には1kHz~2kHzのポーリングレートしか提供できないそうです。それでも接続間隔の大幅な改善により、ゲーミングマウス、ゲーミングキーボード、ペンタブレット、スタイラスペンなどで大きな飛躍が期待できます。

この他、Bluetooth Core 6.2は高度な振幅ベースのRF攻撃に対する保護機能が強化されており、これにより自動車、スマートホーム、産業市場向けのデバイスは、リレー攻撃やスプーフィングの脅威にさらされる可能性が低くなります。

また、Bluetooth HCI USB LEアイソクロナスサポートに、 USB経由のアイソクロナスデータ転送を標準化するための新しいメカニズムであるバルクシリアル化モードが追加されました。このアップデートにより、ホストコントローラインターフェース(HCI)のパケット処理が簡素化され、Bluetooth USBデバイスにおけるLEオーディオの統合も効率化されます。

さらに、Bluetooth LEテストモードの機能強化により、Bluetooth LE RF PHYテストを実行するための統合制御プロトコルが有効になり、無線(OTA)トランスポートもサポートされるため、テスターはケーブルに依存する必要がなくなります。

この記事のタイトルとURLをコピーする

ソース元はコチラ

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。