楔形文字(くさびがたもじ)はメソポタミア文明において、紀元前3500年頃から紀元1世紀頃まで使われていた世界最古の文字のひとつです。そんな楔形文字の書き方を、大英博物館中東部門で楔形文字の専門家を務めるアーヴィング・フィンケル氏が解説する動画がYouTubeで公開されています。

How to Write in Cuneiform, the Oldest Writing System in the World: A Short Introduction | Open Culture

https://www.openculture.com/2025/09/how-to-write-in-cuneiform-the-oldest-writing-system.html

Irving Finkel Teaches Us Cuneiform – YouTube

中央の白髭をたっぷり蓄えた男性が、楔形文字の専門家であるフィンケル氏です。

大英博物館には13万枚もの楔形文字の粘土板が所蔵されており、いつか誰かに解読されるのを待っています。

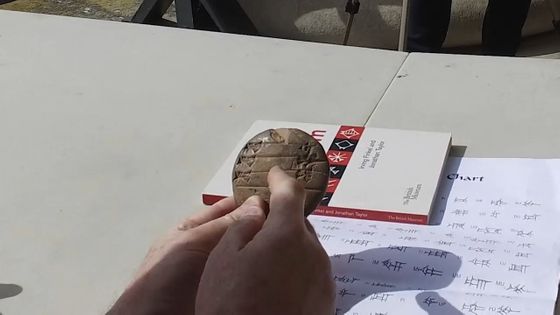

フィンケル氏の手元には楔形文字が刻まれた粘土板があります。円形のこの粘土板は、学校で使われていたものだとのこと。よく見ると、同じ文字のペアが繰り返し刻まれていることがわかります。

楔形文字の特徴はなんと言っても、粘土の表面に棒などを押し当てて刻み込むように筆記するという点です。そのため、鉛筆で紙に書くような曲線やはらいなどを筆記することは困難です。

楔形文字を構成する要素は「垂直のくさび」「水平のくさび」「斜めのくさび」のたった3つ。楔形文字には大量の文字が存在していますが、すべてこれらの要素の組み合わせでできています。

楔形文字は基本的に、それぞれの文字が1つの音節を表す音節文字です。

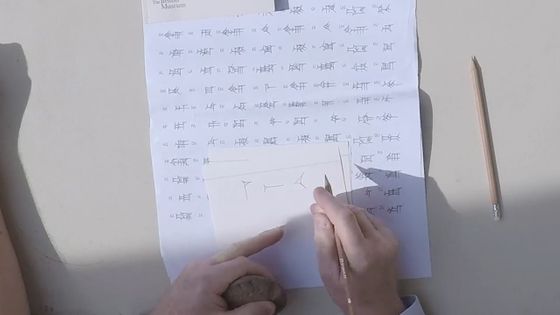

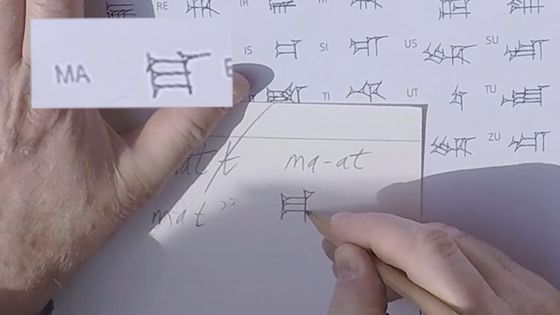

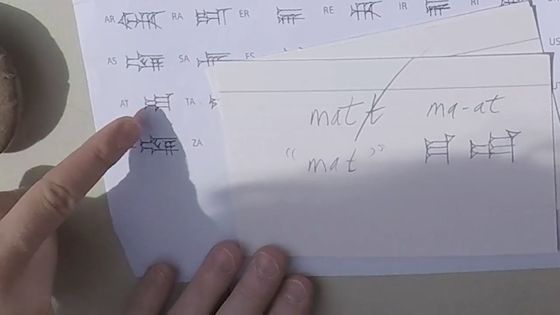

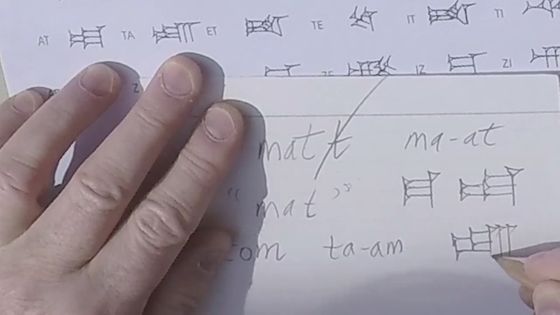

今回は「自分の名前」を書いてみます。たとえば「Matt(マット)」という名前を書く場合、音節文字である楔形文字ではつづりが意味を持たないため、「Mat」という音だけを考えます。

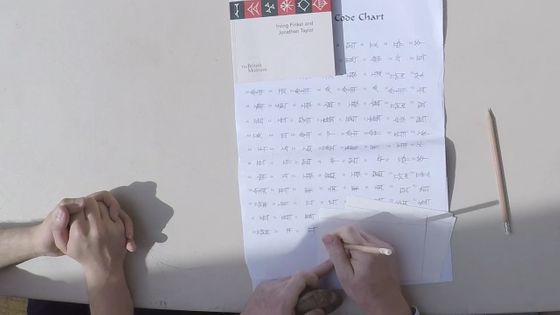

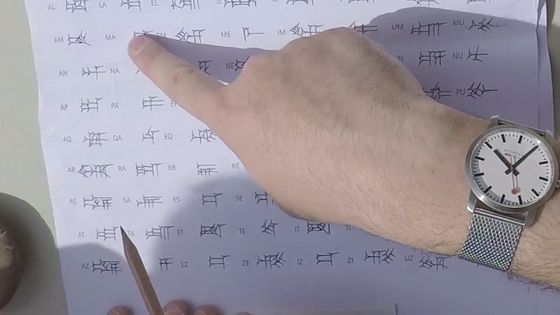

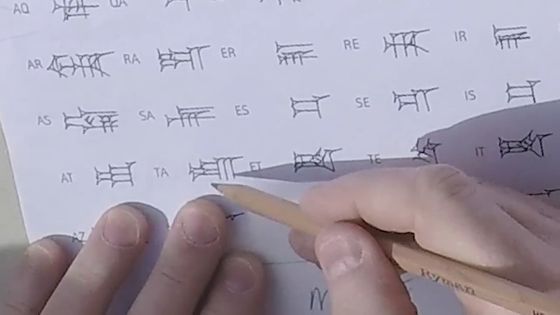

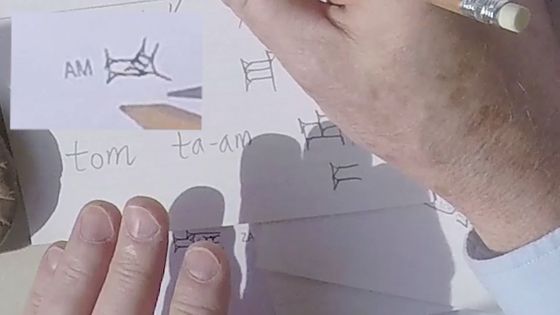

これが楔形文字と音の対応表。

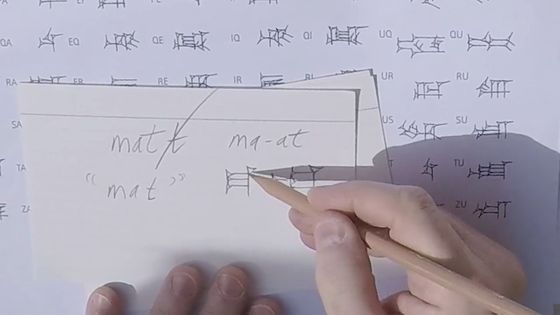

今回は「MA」「AT」という2文字に分けて書くことになりました。「MA」の楔形文字を書き記していくフィンケル氏。右端に「垂直のくさび」が1本あり、これに接するように「水平のくさび」が縦に3本並んでいます。

続いて「AT」の楔形文字。右端に「垂直のくさび」が1本あり、その左に「水平のくさび」が縦に3本、さらにその左に「水平のくさび」が縦に2本並んでいます。

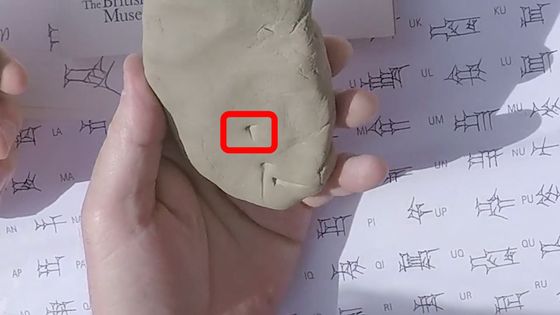

なお、それぞれの棒が「垂直のくさび」なのか「水平のくさび」なのかを見分けるには、棒の端にある膨らみを確認すればOK。これはメソポタミアの人々がヨシ(アシ、葦)で作ったスタイラス(尖筆)を粘土板に押しつけた際、粘土が押しのけられて形成された角だとのこと。

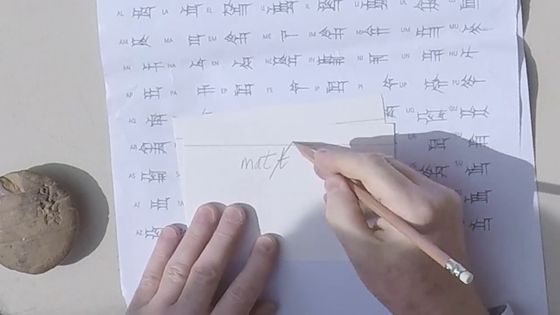

続いて「TAM」という名前を表す楔形文字「TA」と「AM」を探します。すぐに「TA」を見つけ出しましたが、かなり複雑そうな形をしています。

「TA」は右端に「垂直のくさび」が縦に3本並び、そのやや左上に「水平のくさび」が縦に2本並びます。さらにそれらの「水平のくさび」から突き出るように「水平のくさび」が1本と、これらの下に長めの「水平のくさび」が1本書き足されます。これが「TA」の楔形文字です。

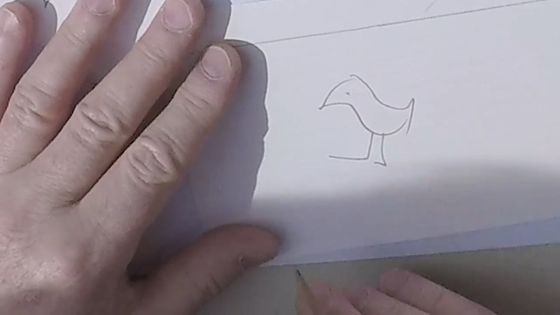

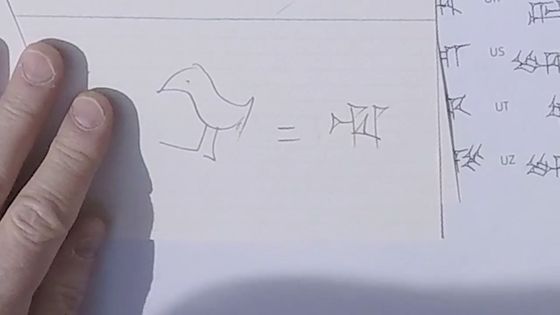

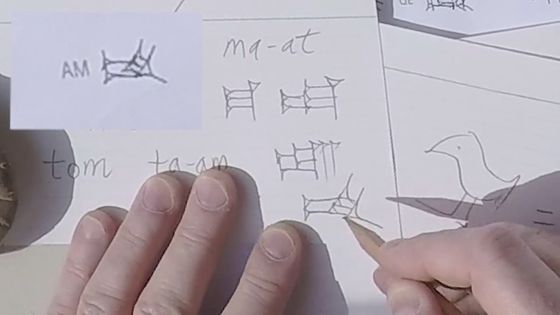

なお、楔形文字はさまざまな記号が変化したものと考えられています。たとえば鳥のような記号。

この記号は1000年以上かけて、右のような楔形文字となったそうです。

気を取り直して「AM」の楔形文字を探すと、「TA」以上に複雑な文字が登場。パッと見た感じではこれまで出てこなかった「斜めのくさび」も含まれているようです。

「TA」の楔形文字は左端に「水平のくさび」が縦に2本並び、やや離れた右側に大きな「斜めのくさび」が1個、そして両者の間に「斜めのくさび」が3個、左下から右上に向かって並んでいるという形。

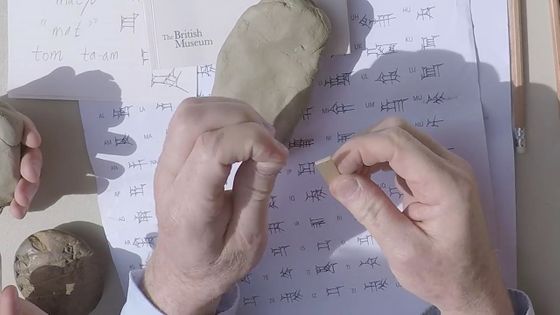

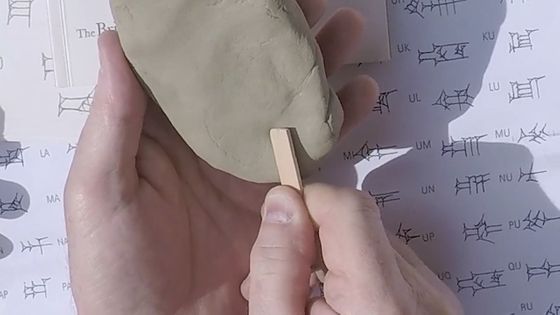

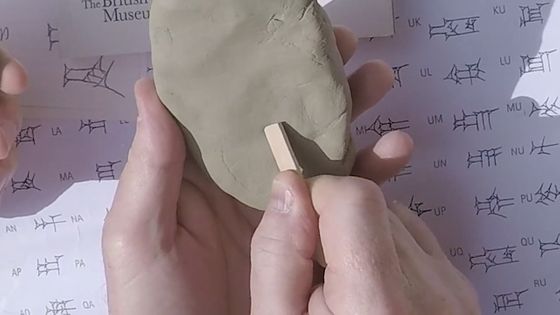

それでは実際に楔形文字を書いてみます。フィンケル氏がスタイラスとして好んで使っているのはアイスキャンディーの棒だそうです。

楔形文字は鋭い角で書かなくてはならないため、アイスキャンディーの棒は半分あたりで切断され、直角の部分が作られています。

親指を側面に添えるようにして、やや余裕を持ってゆったり握るのがコツ。

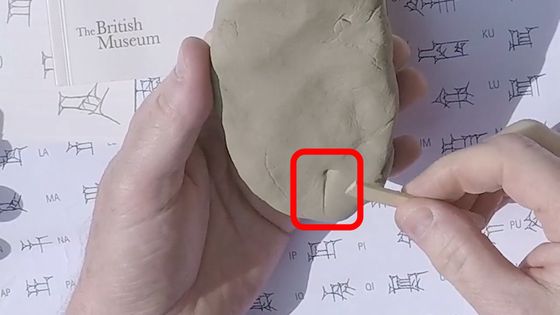

粘土板に直角部分の左端を押し当てます。

しばらくして離すと、粘土板に「垂直のくさび」が刻まれていました。

「水平のくさび」を書きたい場合、アイスキャンディーの棒を反時計回りに90度回転させ、横向きにすればOK。直角部分の下端を押し当てて押し込み、粘土板をずらします。

すると、「水平のくさび」が刻み込まれました。

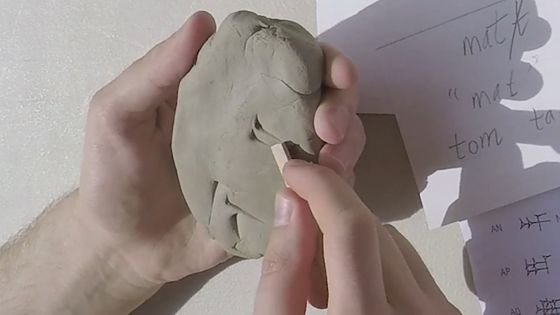

「斜めのくさび」は角の部分だけを粘土に押し当てます。

すると、粘土板に「斜めのくさび」が刻まれました。

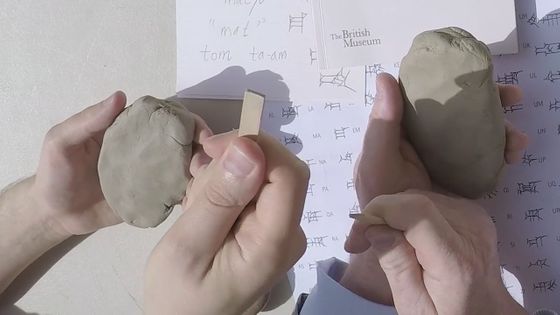

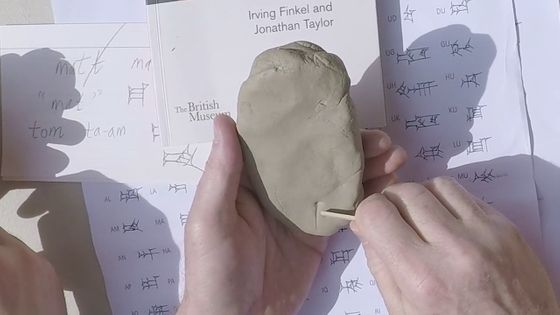

試しに粘土板に「AM」を刻み込んでみます。

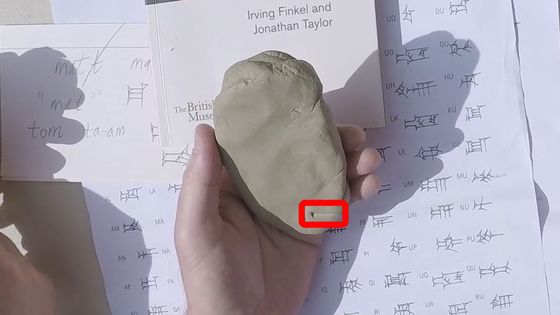

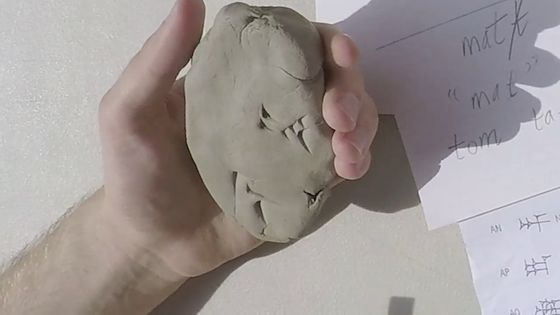

完成。

初心者が書いたものですが、フィンケル氏はこの「AM」がバビロニア人でも読めると太鼓判を押してくれました。

この記事のタイトルとURLをコピーする

ソース元はコチラ

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。