質疑応答形式で議論できるウェブサービス「Stack Exchange」で、第二次世界大戦中にロンドンからワシントンに送信された機密電報の写真がアップロードされました。写真の投稿者は、電報の冒頭で「内容を必ず言い換えるよう指示されていたこと」に疑問を持ち、なぜそのような指示が必要だったのかを質問。これに対して詳しいユーザーがその答えを返信しています。

world war two – “This telegram must be closely paraphrased before being communicated to anyone.” Why? – History Stack Exchange

https://history.stackexchange.com/questions/79371/this-telegram-must-be-closely-paraphrased-before-being-communicated-to-anyone

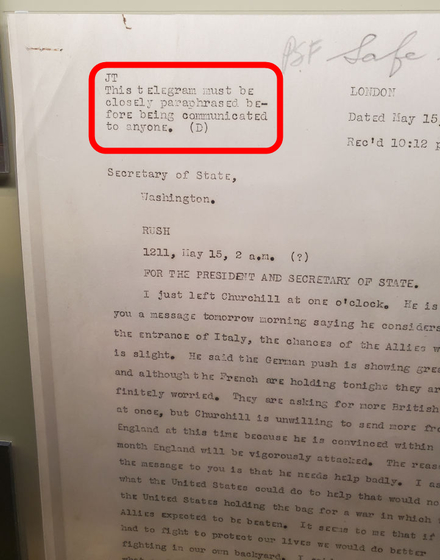

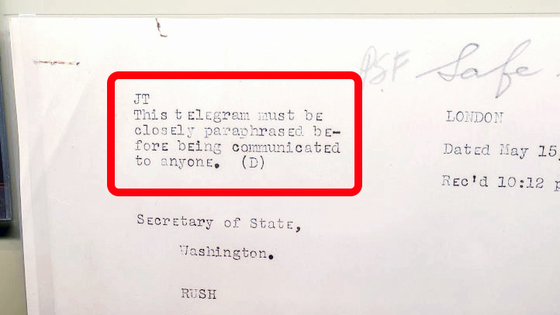

以下が電報の実物で、フランクリン・ルーズベルト大統領図書館・博物館に所蔵されているものです。冒頭に「This telegram must be closely paraphrased before being communicated to anyone.(この電報は誰かに伝える前に綿密に言い換えなければならない)」と書かれています。

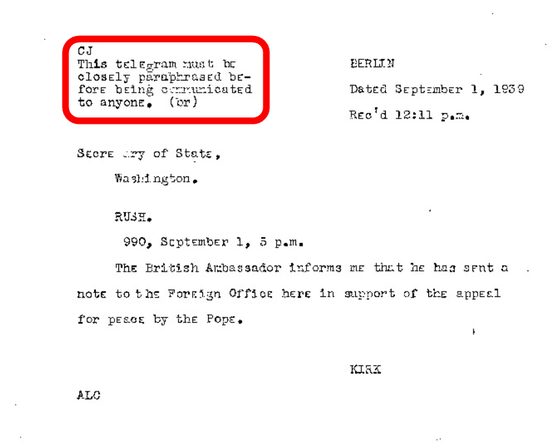

そして、1939年9月1日にベルリンから送信された機密電報にも同様のメッセージが記されています。

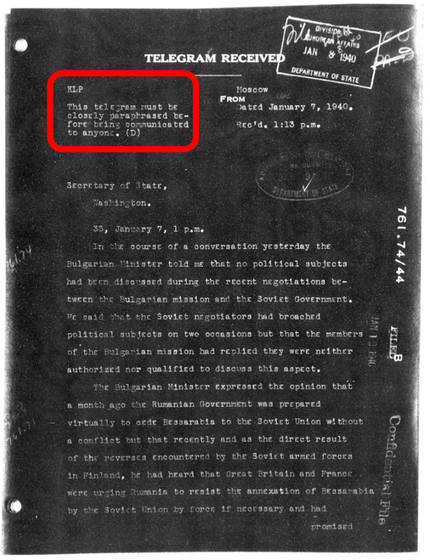

また、この指示は1940年1月7日にモスクワから送信された電報にも書かれていました。

この指示は、暗号解読を防ぐためのセキュリティ対策でした。当時のアメリカ軍の通信規則では、同じ内容のメッセージを暗号化したものと、暗号化していない平文を二重に送信することを禁じていました。万が一、敵が平文とそれを暗号化した電報の両方を入手した場合、両者を比較することで暗号システム全体が解読されてしまう危険性があったためです。

例えば、第二次世界大戦中にナチス・ドイツ軍は「エニグマ」という暗号機を使っていました。エニグマの解読には連合国軍も手を焼いていたのですが、ドイツ軍は同一のメッセージをエニグマとそれより簡易な暗号システムの二種類で暗号化して送信していたため、連合国は別途入手した平文と暗号文を比較することでエニグマの解読を進めることができたといわれています。

また、ドイツ軍は全ての気象報告を「weather(天気)」という単語で始めたり、メッセージの末尾を「ヒトラー万歳」といった定型句で締めくくったりと、定型的な表現をメッセージ内で繰り返すというミスも犯していました。このような予測可能な繰り返しは、エニグマ暗号を是が非でも解読したい連合国にとって絶好の足掛かりとなりました。

by crudmucosa

このように、暗号化されたデータとそれに対応する平文をもとに、暗号化のアルゴリズムを解読しようとする攻撃を「既知平文攻撃」と呼びます。

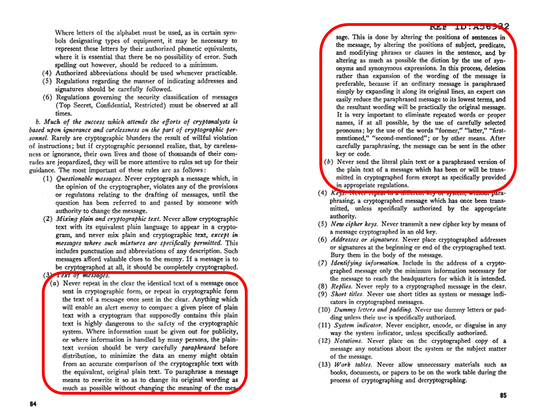

電報で指示されている「言い換え」は、既知平文攻撃のリスクを避けるための手段の1つです。これは単に言葉遣いを少し変えるのではなく、「メッセージの意味を保ちつつ、文の構成や単語を可能な限り変更する作業」を意味します。具体的には、文の順序を入れ替えたり、同義語を使ったり、繰り返し出てくる単語や固有名詞を代名詞に置き換えたりすることが推奨されていました。

このことは、(PDFファイル)1950年版のアメリカ陸軍技術マニュアル(TM 32-220)にも記されています。

電報の指示中にある「綿密に(closely)」というのは、「元の意味を可能な限り忠実に保つ」ことと、「この言い換え作業を細心の注意を払って行う」という2つの意味が込められていると考えられます。

なお、電報の冒頭や末尾にある「JT」「CJ」「ALC」「KLP」といった文字列は意味を持ちません。これは定型句から暗号解読ができないように、ランダムな単語をいくつか入れることが定められていたためで、この文字列もまた既知平文攻撃対策の一種です。

この記事のタイトルとURLをコピーする

ソース元はコチラ

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。