中国発祥のテーブルゲーム「麻雀」は日本でも人気が高く、プロリーグが開催されたり世界大会が開催されたりするほど。しかし、麻雀のルールや点数計算はやや複雑で、初心者には習得のハードルが高いゲームの1つ。そんな麻雀をめちゃくちゃシンプルにして、未経験者でも簡単に麻雀の駆け引きを楽しめる「すずめ雀」を、実際にプレイしてみました。

すずめ|雀《じゃん》 | すごろくやのボードゲーム | すごろくや

https://sugorokuya.jp/p/suzume-jong

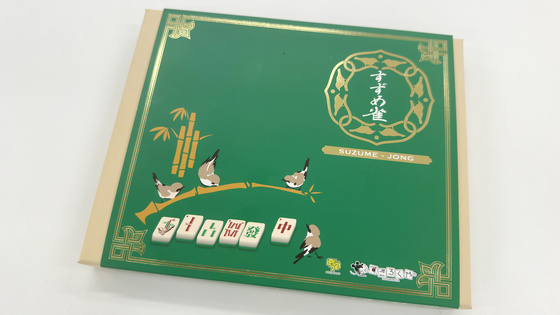

これがすずめ雀のパッケージ。すごろくやに緑色新版をプレゼントとして提供してもらいました。

対象年齢は6歳以上、プレイ人数は2~5人、プレイ時間は30分を想定。

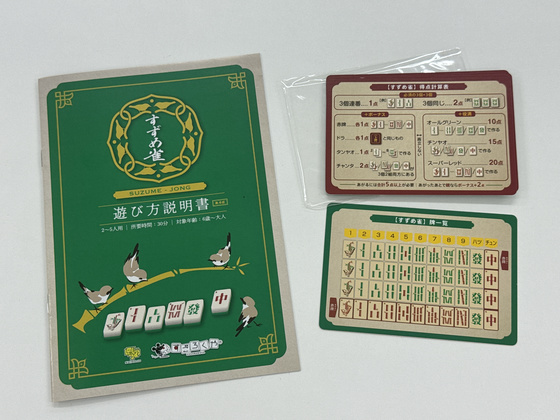

中身は遊び方説明書と、役の早見表が書かれた早見カード。

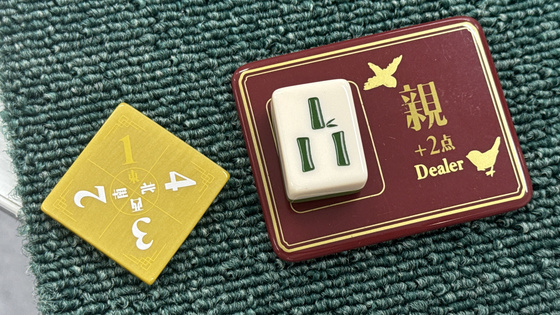

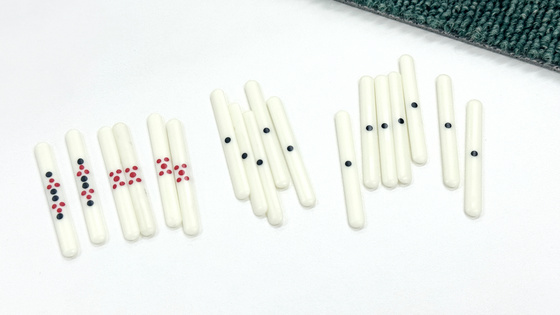

親マーカー、風マーカー、点棒。点棒は1点・5点・10点の3種類あります。

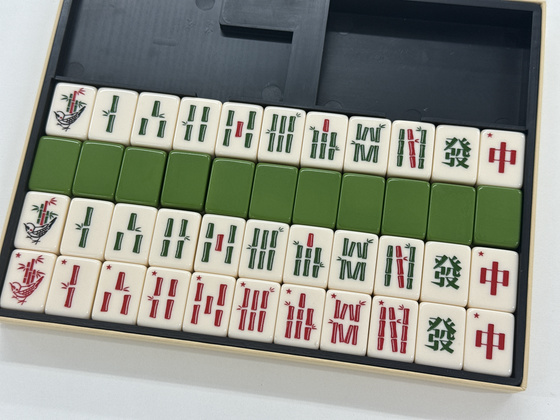

牌は背が緑色の練り牌で、策子・發・中が4枚ずつで全部で44枚。策子は4枚のうち1枚だけが赤牌になっています。

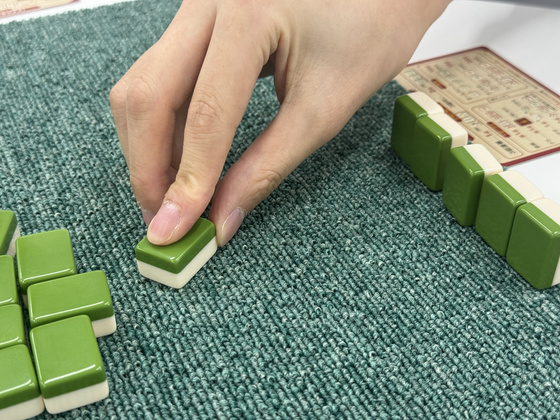

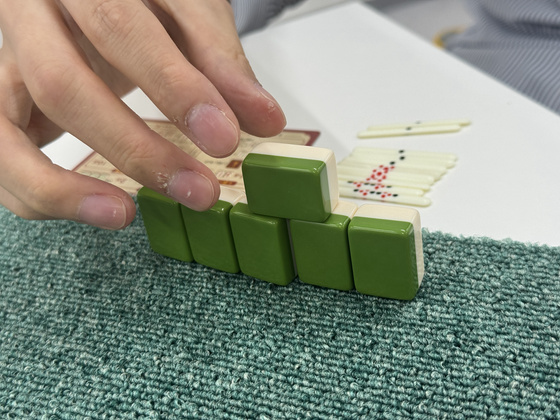

牌を手に取ったところ。一般的な麻雀牌よりも一回り小さい印象。模様はただ印刷されているだけでなく、ちゃんと彫られています。

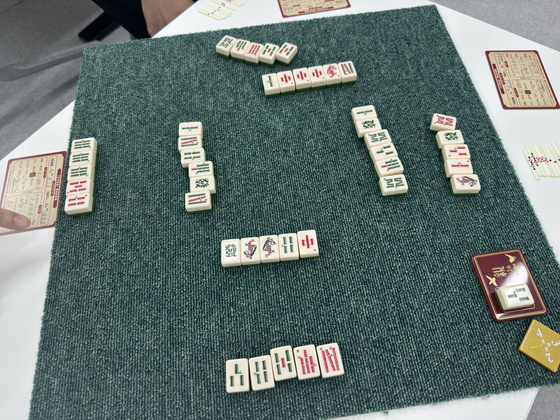

今回は4人でプレイしました。なお、「ちょっとでも気分が上がれば」ということで、プレイマット代わりに50cm×50cmのフロアタイルを使ってみました。このフロアタイルが本当にちょうどいい大きさだったので、プレイする人はぜひ参考にしてください。

プレイヤー全員に早見カードと点棒を配ります。点棒は10点×2本+5点×3本+1点×5本で、手持ちは合計40点。

じゃんけんで親を決めて、親マーカーを渡します。

次に洗牌、つまり牌をすべて伏せた状態でよくかき混ぜます。かき混ぜた牌は山に積むのではなく、かき混ぜたまま中央に寄せます。

そして、各自が中央から5枚ずつ手牌を引きます。

次に、親は中央から牌を1枚引き、親マーカーの上に置きます。この牌がドラになります。一般的な麻雀のルールでは、ドラ牌は表示牌の次の牌となりますが、すずめ雀ではドラ牌は表示牌と同じです。

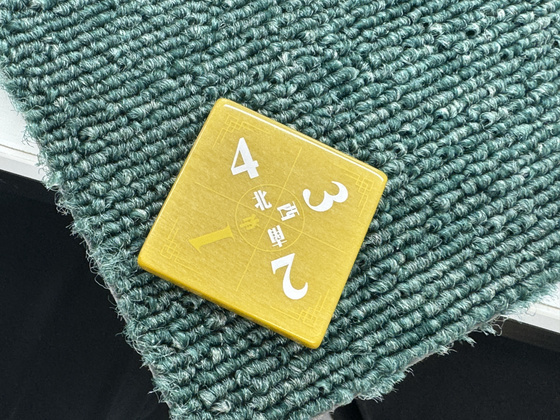

親の手元に風マーカーを、「1 東」が上になるように置きます。この風マーカーは起家、すなわちスタートプレイヤーを示すマーカーです。

プレイヤーは自分の手番になったら、中央から牌を1枚引きます。

1枚引いてくることで、手牌は6枚になります。

そして牌を捨てます。

すずめ雀では、「3つ連続した牌(順子)」か「3つ同じ牌(刻子)」を2組そろえたら手役になり、引いてきた牌、あるいは誰かが捨てた牌で役が成立するとあがりを宣言できます。ただし、あがりを宣言するためにはかならず5点以上の点数が必要です。

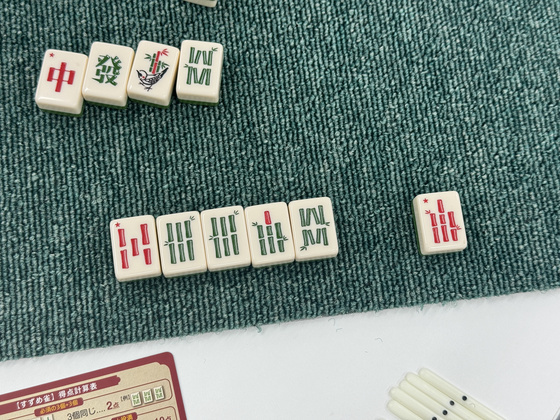

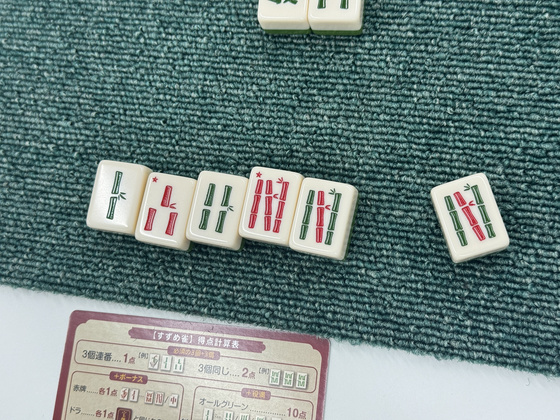

点数計算は順子が1点、刻子が2点、ドラと赤牌(中を含む)が各1点。さらに特定の組み合わせで「役」の追加点がもらえます。例えば以下は、「5・6・6・7・8」という手牌に7を引いてきたところ。これで「5・6・7」と「6・7・8」で各1点、赤牌が2枚あるので1点×2=2点、そして1・9・字牌を含まない「タンヤオ」という役で1点が追加され、合計5点になります。なお、親のプレイヤーはあがるとさらに追加で2点もらえますが、この2点はあがり条件の5点には含まれないので注意が必要です。

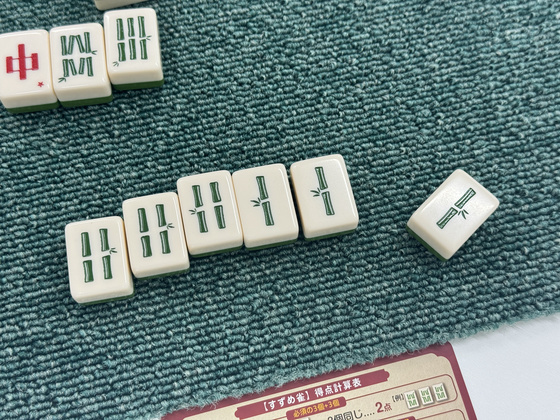

そろえるのが難しい役は「役満」として、10点~20点の高得点が設定されています。たとえば、すべて2・3・4・6・8・發という緑色の牌だけの手牌は「オールグリーン」という役で、10点。以下のあがり手は、オールグリーンに刻子(2点)×2がくっつくので、なんと14点。

誰かがあがると、そのゲームは終了。親マーカーを右隣の人に渡して、次のゲームを始めます。なお、麻雀では親が勝つと親を続行しますが、すずめ雀では親が勝っても親は次の人に流れます。

また、誰もあがることができないまま、中央の牌がすべてなくなってもゲーム終了。本来の麻雀では、テンパイしていたかどうかで罰点の支払いがありますが、すずめ雀ではテンパイチェックはありません。

こんな感じでどんどんゲームを進めていきます。以下は3巡目で、9を引いてきたところ。手牌はタンヤオが狙えそうなので、9は不要だと判断。

「まあ、まだ3巡目だしな」と9を捨てます。

しかし、それが他プレイヤーの当たり牌。順子(1点)・刻子(2点)・赤牌×2で合計5点でした。すずめ雀は牌の数が少なく、手の変化が本来の麻雀よりも圧倒的に小さくなる上に、ポンやチーなどの鳴きもないので、最初に引いてきた手牌が非常に重要。そのため、数巡目でもあがられることがしばしばありました。

親が1巡して、最初の親をプレイした人(起家)に戻ってきたら、風マーカーを1つ進めます。この風マーカーが「4 北」が上になったら最終ラウンドです。

最終ラウンドが終了したら点棒を確認し、最も点数が高い人が勝者となります。

すずめ雀は麻雀を非常にシンプルにしたゲームですが、実際に遊んでみると麻雀を踏襲したルールはあるものの、プレイ感覚はかなり違うなという印象を抱きました。実際の麻雀は牌が多いので、16~17巡で手牌が入れ替わっていくことを前提にプレイします。しかし、すずめ雀は牌が少なく、ゲームも5~6巡で終わってしまうので、いかに最初に引いてきた手牌を生かすかが重要。「手牌が5点以上でなければあがることができない」という制約があるので、ドラや赤牌の価値が麻雀よりも高くなっています。

すずめ雀の点数計算は明らかに本来の麻雀よりも簡単なので、子どもでもすぐに計算できます。「麻雀には興味あるけど、点数計算がややこしくて手が出しづらい」という人にもおすすめ。しっかりした練り牌や点棒、親マーカーなどといったコンポーネントは非常にいい出来で、実際に麻雀をやっているような感覚になります。1局当たりの時間はだいたい3分程度で、北場の最後までプレイすればだいたい45分ほど。サクッと遊べる上にコンパクトで場所を取らないのも魅力です。

すずめ雀は定価が税込4400円。Amazon.co.jpで取り扱われていますが、記事作成時点では在庫がありませんでした。

Amazon.co.jp: すずめ雀 すごろくや ボードゲーム : おもちゃ

また、すずめ雀は以下のプレゼント記事からもゲットできます。

GIGAZINE夏のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください!」 – GIGAZINE

この記事のタイトルとURLをコピーする

ソース元はコチラ

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。