ノーベル賞のパロディとして1991年から続く「人々を笑わせ考えさせた研究」ことイグノーベル賞を受賞した「多くの哺乳類が肛門呼吸できること」についての研究が、ひっそりと実用化に近づいていることが明らかになりました。

Safety and tolerability of intrarectal perfluorodecalin for enteral ventilation in a first-in-human trial: Med

https://www.cell.com/med/abstract/S2666-6340(25)00314-9

IgNobel ‘Butt Breathing’ idea from 2024 moves closer to real treatment

https://medicalxpress.com/news/2025-10-ignobel-butt-idea-closer-real.html

2024年9月に行われたイグノーベル賞の第34回授賞式で、東京医科歯科大学と大阪大学で教授を務める武部貴則氏らの「多くの哺乳類が肛門呼吸できることの発見について」という研究が生理学賞を受賞しました。

この研究は新型コロナウイルス感染症による呼吸器疾患の治療法を探る研究の中で、ドジョウが腸を使って呼吸できることにヒントを得て、哺乳類も水中などの低酸素環境において、液体を介して肛門から呼吸できることをマウスやラット、ブタで実証したものです。なお、研究では超酸素化液体を使用して結腸から酸素を吸収し、生命維持に必要な酸素を血流に送り込む浣腸のようなプロセスを想定しており、このプロセスは「enteral ventilation(腸管換気)」と名付けられています。

ユニークで興味深い研究に贈られる第34回イグノーベル賞の全部門まとめ、日本人は18年連続30回目の受賞 – GIGAZINE

この研究はあまりに突飛なアイデアということでイグノーベル賞を受賞しましたが、実際には直腸から酸素を送り込むことで呼吸することができれば、気道が怪我や炎症でふさがれてしまった人や、感染症やその他の合併症で肺の機能が著しく制限されてしまった人を助けられるようになるかもしれません。

そこで、武部教授らは腸管換気の実用性を評価するための初のヒト臨床試験を実施。試験結果が医学誌のMedに掲載されています。

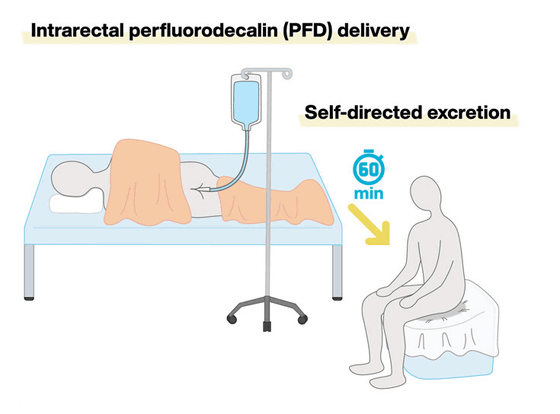

研究では腸管換気の安全性および忍容性を検証するため、健康な日本人男性27名を対象に、高溶解性の酸素運搬液であるパーフルオロカーボンを直腸に浣腸するという実験を行いました。この実験の目的はあくまで腸管換気の安全性および忍容性を検証することであったため、実験で使用されたパーフルオロカーボンには酸素が含まれていません。パーフルオロカーボンを直腸に浣腸することは安全か、被験者がどの程度の量のパーフルオロカーボンを浣腸されることに耐えられるかなどが調査されました。なお、実験ではパーフルオロカーボンを浣腸して、60分間耐えてもらっています。

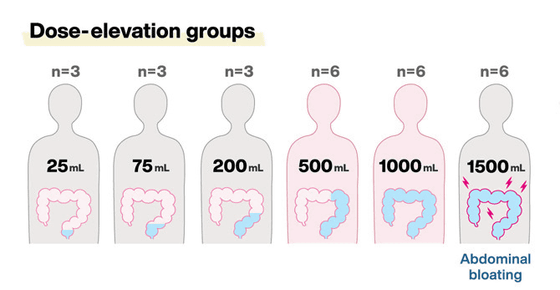

また、実験では被験者によってパーフルオロカーボンを注入する量を変更しており、最も少ない量は25ml、最も多い量は1500mlでした。

実験の結果、27人中20人が60分間パーフルオロカーボンを出さずに保持することに成功。被験者の中には腹部膨満感と不快感を訴える人もいたそうですが、深刻な有害事象は報告されていません。なお、今回の実験では「腸管換気により血中酸素濃度をどれだけ改善できるのか?」に関するデータは出ていません。

武部教授は実験の結果について、「これはヒトにおける最初のデータであり、結果は手順の安全性を示すのみであり、有効性を示すものではありません。しかし、耐性が確立された今、次のステップは、血流への酸素供給におけるこのプロセスがどれほど効果的であるかを評価することです」と語りました。

研究の次のステップでは、酸素化液体を用いた評価を繰り返し、血中酸素濃度を改善するにはどれだけの量の酸素化液体が必要になるのか、そしてどのくらいの時間酸素化液体を腸内に保持しておく必要があるのかを測定することだそうです。なお、武部教授は最終的に経腸換気を新生児のケアにも応用したいと語っています。

この記事のタイトルとURLをコピーする

ソース元はコチラ

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。