パーキンソン病は手の震えや歩行の困難といった運動障害を示す病気であり、神経細胞が冒される神経変性疾患の中ではアルツハイマー病に次いで2番目に多い疾患です。そんなパーキンソン病とは一体どういう病気なのかについて解説する動画を、科学誌のNatureがYouTubeで公開しています。

Understanding Parkinson’s disease – YouTube

パーキンソン病はアルツハイマー病に次いで2番目に多い神経変性疾患です。

最も顕著な症状には動作の緩慢さ、筋肉の硬直、安静時の震えなどがあります。

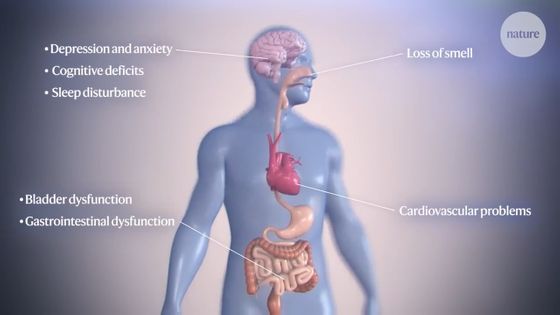

他にも抑うつ症状や不安、認知機能の低下、睡眠障害、嗅覚の喪失、膀胱(ぼうこう)や胃腸の機能障害、心血管系の問題など、運動障害以外の症状もあり、一部は運動障害が出る前に現れるとのこと。

パーキンソン病は神経系の多くの領域とさまざまな種類の神経細胞に影響します。中でも注目されているのが、運動症状に関連している中脳の黒質緻密部と呼ばれる領域の神経細胞に対する影響です。

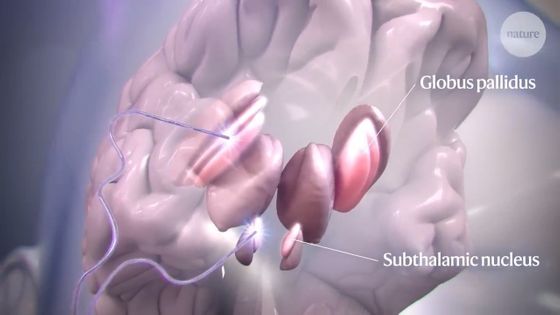

黒質緻密部は運動を促進するために重要な脳経路の一部を形成しています。パーキンソン病になると黒質のドーパミン神経細胞が徐々に死滅し、この経路の機能不全と特徴的な運動障害を引き起こすことがわかっています。

ドーパミンを置き換えたり模倣したりする薬剤は、パーキンソン病に伴う運動障害の治療によく使用されていますが、時間の経過と共に効果は低下します。

また、脳深部刺激療法も治療に用いられることがありますが、根本となる神経変性を遅らせる治療法はまだ見つかっていません。

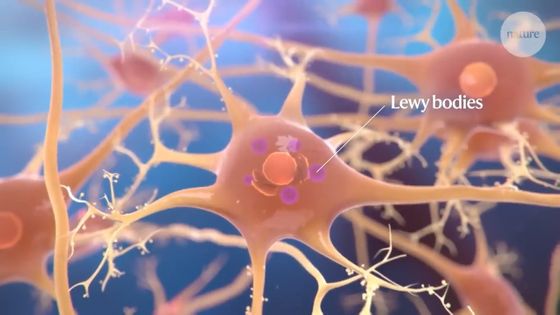

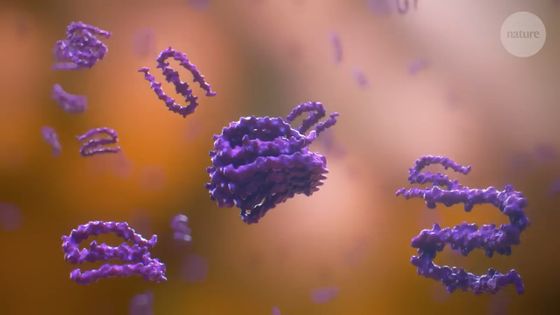

パーキンソン病のほとんどの症例に見られる特徴的な病理は、神経細胞内で誤って折りたたまれたタンパク質の塊です。その中でも典型的なものが、レビー小体と呼ばれる構造物です。

レビー小体の特徴的な成分は、α-シヌクレインという誤って折りたたまれたタンパク質です。

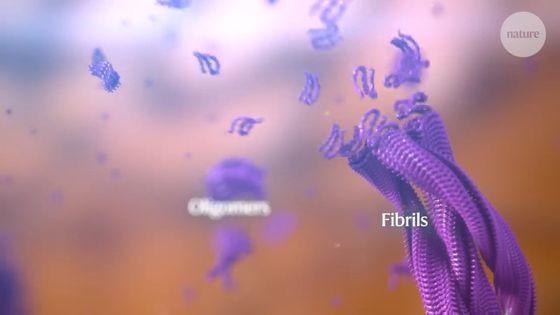

α-シヌクレインはオリゴマーと呼ばれる小さな繰り返し単位、あるいはより長い繊維を形成します。

これらの誤って折りたたまれたタンパク質は神経細胞にとって有害であり、パーキンソン病の進行に重要な役割を果たしていることを示す証拠が増えています。

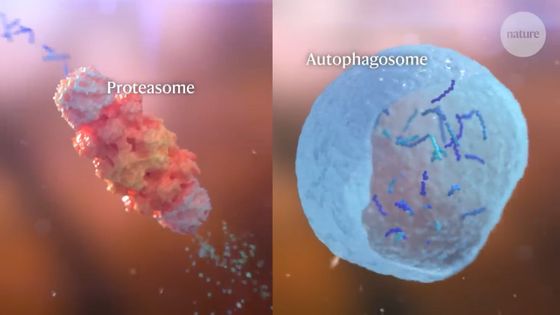

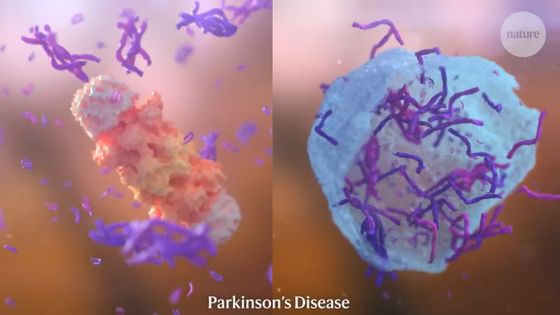

不要なタンパク質は通常、プロテアソームやオートファゴソームといったタンパク質分解機構によって除去されます。

しかし、いくつかの証拠はこれらのシステムが多すぎるα-シヌクレインに圧倒されていることを示唆しており、これが神経細胞を死滅させる要因となっている可能性があるとのこと。

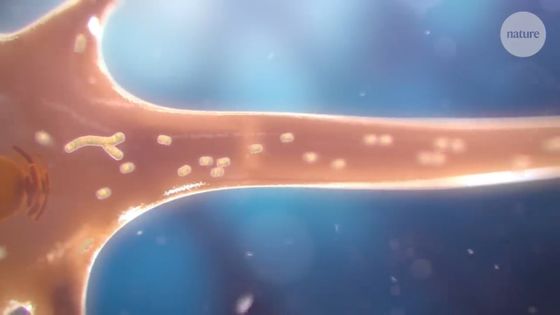

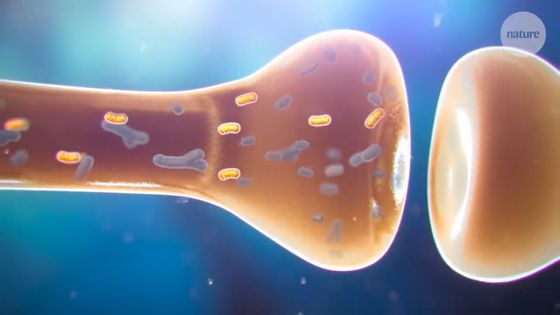

また、パーキンソン病はミトコンドリアの問題とも関連しているといわれています。

ミトコンドリアは細胞が重要な機能を実行するためのエネルギーを産生しており、エネルギー需要に応じて融合したり、より小さなバージョンに分解したりします。また、最も必要とされる細胞領域に移動することもできるとのこと。

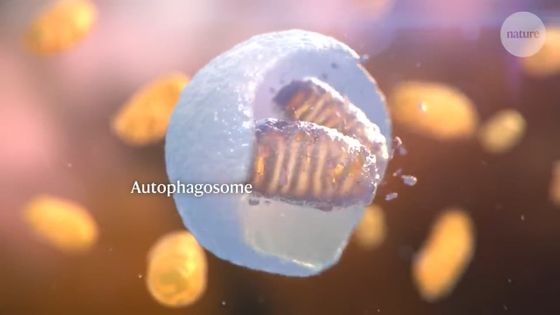

しかし、パーキンソン病患者の体内ではこのプロセスが損なわれ、ミトコンドリアが正常な機能を維持できなくなります。

通常、ミトコンドリアは古くなったり損傷したりすると除去され、新しいものに置き換えられますが、パーキンソン病患者の体内ではこのリサイクルが阻害されるとのこと。

その結果、損傷したミトコンドリアが蓄積されてしまうと考えられています。

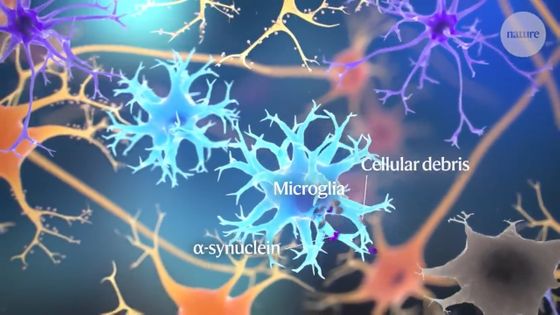

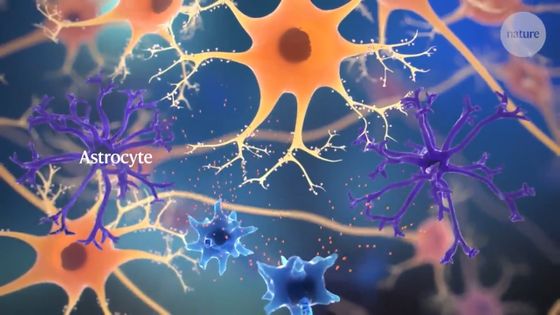

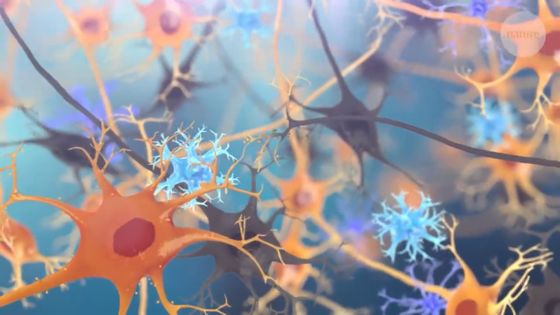

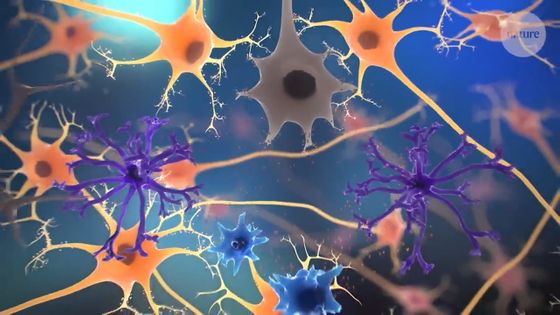

また、神経細胞を取り囲むグリア細胞が、パーキンソン病において重要な役割を果たしているという説もあります。

ドーパミン神経細胞が失われると、ミクログリアと呼ばれるグリア細胞の一種が細胞のかけらを取り込み、免疫反応を引き起こすと考えられています。

これによって炎症性サイトカインが放出され、近隣のミクログリアやアストロサイトという別の種類のグリア細胞が活性化します。

活性化したミクログリアとアストロサイトから放出される化学物質は、神経細胞を損傷することが示されています。

パーキンソン病の進行がどのようなメカニズムが促進するのかについては、まだよくわかっていません。明らかなのは、時間が経過するにつれて神経系のより多くの領域に病変が現れるということです。

また、パーキンソン病の進行がα-シヌクレインによって伝達されるという考え方もあるとのこと。

パーキンソン病の要因は多岐にわたるため、その内訳を完全に理解することは困難です。それでも神経変性を遅らせたり、停止したりするための潜在的な治療標的がいくつか提案されています。

たとえば、誤って折りたたまれたタンパク質を除去して、その伝達を阻害するという治療法が考えられます。

ミトコンドリアの機能を改善したり、神経細胞の炎症を抑えたりすることも、潜在的に有望な治療法となっています。

この記事のタイトルとURLをコピーする

ソース元はコチラ

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。