現在の日本語キーボードは、右端にEnterキーが並んでいるのが当たり前となっています。しかし、タイプライターの登場初期にはEnterキーというものは存在しませんでした。そんなEnterキーにまつわる歴史について、Marcin Wichary氏がまとめています。

The day Return became Enter – Aresluna

https://aresluna.org/the-day-return-became-enter/

初期のタイプライターには改行を担うキーが搭載されておらず、代わりにキャリッジリターンレバーが搭載されていました。キャリッジリターンレバーを動かすと紙が1行分送り出され、入力位置が左端に戻ります。

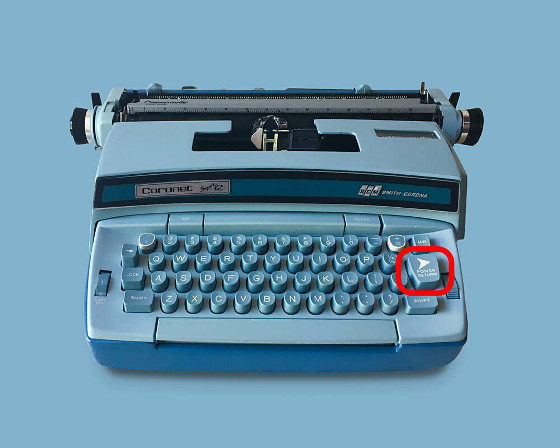

1940年~1950年頃にはタイプライターの機構が電気化され、レバーではなくキーで改行操作を実行できるようになりました。この時代の改行キーは「POWER RETURN」や「ELECTRIC RETURN」といったように電気的な機構による改行をアピールする名前が付けられていました。例えば、以下のスミス・コロナ製のタイプライターには現代のEnterキーの位置に「POWER RETURN」という名前の改行キーが並んでいます。

その後、回線を介して文字入力を実行するテレタイプ端末が普及すると事情が変化します。これまでのタイプライターでは文字を入力する部分(キャリッジ)の動きを目で追えるため、改行キーを押した後にキャリッジが左端に戻るのを待ってから入力を開始できました。しかし、テレタイプ端末では「文字情報を一定間隔で受信する」「キャリッジが目の前に存在しない」といった条件が重なることで「キャリッジが戻りきる前に次の文字を入力してしまう」という事態が発生するようになってしまいました。

この問題を避けてキャリッジの移動時間を確保するために、テレタイプ端末では「キャリッジを左端に移動させる」という機能を持つ「キャリッジリターン」と、「1行下に移動する」という機能を持つ「ラインフィード」という2つのキーが設けられることとなりました。キャリッジリターン(Carriage Return)とラインフィード(Line Feed)を組み合わせた処理の名残は、現代でも「CR/LF」という改行コードに残っています。

1970年代に開発されたワープロには、改行とは別の「送信」という操作を担うキーとして「Enter」が搭載されるようになりました。当時のEnterとReturnは明確に異なる機能を持っていたため、キーボード内の近い位置にEnterとReturnが並ぶこともありました。

その後、コンピューターの普及やソフトウェアの多様化に伴って、キーボードの規格化が進み、EnterとReturnの機能は1つのキーにまとめられることとなりました。この際、Appleは「Return」という名前を選択し、MicrosoftやIBMは「Enter」という名前を採用しました。

なお、Wichary氏は「メッセージアプリによって改行操作が『Shift+Enter』だったり『Ctrl+Enter』だったりする。このようなアプリを使う際は、『EnterとReturnが分かれていたらよかったのに』と感じる」とコメントしています。

この記事のタイトルとURLをコピーする

・関連記事

なぜキーボードの「0」は「1の左」ではなく「9の右」にあるのか? – GIGAZINE

キーボードの文字配列はどうして「QWERTY」なのか? – GIGAZINE

ショートカット「Ctrl+Alt+Del」の歴史 – GIGAZINE

「ウェアラブルコンピューター」の源流は1980年代の日本にあった – GIGAZINE

ソース元はコチラ

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。