ポータブルゲーミングPCというカテゴリは、ここ数年で劇的な進化を遂げた。その先頭を引っ張ってきたのは、深センGPD Technology(GPD)だ。初代の「GPD WIN」は、かつて一部のガジェット好きが夢見る絵空事だった「いつでもどこでもPCゲームを遊ぶ」という体験を、少しだけ垣間見せてくれるだけの製品だったが、いまや多数の大手も参入してきており、消費者にとって当たり前のように存在するジャンルの1つとなっている。

市場が成熟期に入りつつあるこのタイミングで、GPDが次の一手として投じたのが、今回レビューする「GPD WIN 5」だ。このマシンは、単に従来からスペックを向上させただけのモデルではない。歴代が築き上げてきた“ポータブルゲーミング”のあり方そのものを問い直し、性能と携帯性という相反する要素を、GPDならではの哲学で再構築した意欲作である。

その心臓部には、AMD最強のノートPC向け製品とも言えるプロセッサ「Ryzen AI Max+ 395」を搭載。さらに、ユーザーの利用シーンやニーズに合わせて本体重量を変えられる着脱式バッテリ機構を採用しつつ、シリーズの象徴とも言えるハードウェアキーボードを大胆にも切り捨てた。

果たしてGPD WIN 5がもたらす新たなポータブルゲーミングPCの体験とは、どういうものなのか。今回は発売に先立ってサンプルを入手できたので、レビューをお届けしよう。

GPD WINシリーズに見る「チックタック」開発モデルの幻影

本題のレビューに入る前に、まずはGPDのポータブルゲーミングPCの歴史を振り返っておきたい。2016年に登場した初代「GPD WIN」から現在に至るまで、その進化を注意深く観察すると、かつてIntelが半導体の進化を牽引した「チックタック」開発モデルとの相似性が見えてくるのだ。

Intelの「チックタック」とは、1年おきに「製造プロセスの微細化(チック)」と「マイクロアーキテクチャの刷新(タック)」を交互に繰り返す開発手法。“チック”が既存設計の成熟と性能向上を担い、“タック”が抜本的な設計変更による機能や効率の革新を担う。そしてGPDの場合、アーキテクチャを刷新する“タック”のタイミングで、WINの後ろに続くモデルナンバーが1つ進むという明確な法則性が見て取れる。

たとえばシリーズの原点である2016年の初代「GPD WIN」は、IntelのAtom x7-Z8750プロセッサを搭載した、まさにこの市場を創造した1台だ。この際はクラウドファンディングで製品とブランドを立ち上げた、いわば時間を刻み始めた“チック”であると言える。

2018年、モデルナンバーを「2」へと進めた「GPD WIN 2」は、シリーズ最初の大きな飛躍、すなわち“タック”に相当するモデルだ。プロセッサをAtomからCore m3-7Y30へと大幅に強化し、メインストリームの3Dゲームで実用的な性能を手に入れただけでなく、筐体デザインも全面的に改善。初代で得た知見を元にアーキテクチャそのものを見直した、明確な世代交代だった。

そしてこのWIN 2でチックタックモデルの最初の“チック”を経験する。CPUをより高クロックなCore m3-8100Yに換装し、内部のバイブレータを省略するなどして、仕様を最適化したマイナーチェンジモデルを2019年投入。これはまさに、同じ筐体設計をベースに性能と効率を成熟させる“チック”に相当すると言える。

再びモデルナンバーを進め、2020年末に発表した「GPD WIN 3」は、フォームファクタとして最もドラスティックな“タック”だ。クラムシェル型というアイデンティティを捨て、ディスプレイがスライドしてキーボードが現れるという、ソニーの「VAIO type U」を彷彿とさせるスライド式のフォームファクタを採用。また、キーボードは物理キーから静電容量式のタッチキーボードへと変更された。このGPD WIN 3もまた、2021年後半にCPUをCore i7-1165G7からCore i7-1195G7へとリフレッシュする“チック”の段階を経た。

2022年には、ナンバーを「4」へと進めた「GPD WIN 4」が登場。WIN 3のスライド式デザインを踏襲しつつ、物理キーボードへと回帰し、筐体もソニーのポータブルゲーム機「PSP」を彷彿とさせるデザインとなった。そして何よりも、プロセッサをIntelのCoreからAMDのRyzenへ全面的に切り替えるという、内部に最も大きな“タック”を敢行している。

GPD WIN 4の“チック”は長らく続き、搭載APUをRyzen 7 6800Uから7840U(2023年)へ、そして最近では8840(2024年)、Ryzen AI 9 HX 370(2025年)へと、同じ筐体をベースに、プロセッサをアップデートし続けた。ちなみに、この間は「GPD DUO」や「GPD WIN Mini」といった新フォームファクタの製品が登場したため、チックで粘り続けた。

革新的な“タック”でナンバーを進め、続く“チック”でその世代の完成度を高める。この開発サイクルを通して今、GPDは次なる大きな“タック”として、再びナンバーを1つ進めた「GPD WIN 5」が、3年の時を経てついに登場したわけである。

異次元性能の心臓部、Ryzen AI Max+ 395

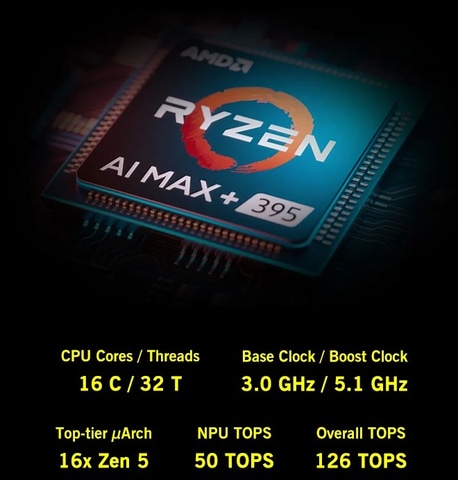

GPD WIN 5を語る上で、何よりも先に触れるべきはその頭脳、Ryzen AI Max+ 395だろう。Zen 5アーキテクチャを採用するこのAPUは、ポータブル機向けとしては前代未聞の16コア/32スレッドという構成を誇る。最大ブーストクロックは5.1GHzに達し、もはやハイエンドのデスクトップPCに比肩するレベルとなった。

これならば、最新の3Dゲームを最高設定でプレイしながら、バックグラウンドでゲームプレイを録画し、さらにDiscordでボイスチャットを楽しむといったマルチタスクが可能になる。配信者なら、これ1台でゲームプレイ&同時配信、配信終了後にそれを編集する……といったワークフローすら現実のものとなる。

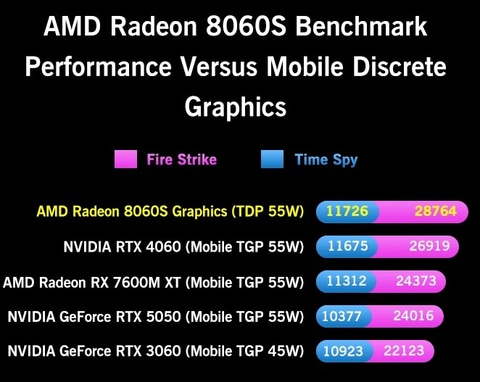

そして、ゲームの要となるGPUのRadeon 8060Sもまた、ポータブルゲーミングPCの性能の常識を覆すものだ。RDNA 3.5アーキテクチャをベースとし、コンピュートユニット(CU)を実に40基も搭載する。これは、現行のハイエンドポータブル機に搭載されているRyzen AI 9 HX 370の2倍以上の規模であり、性能的にはデスクトップ向けのRadeon RX 7600 XTやGeForce RTX 4060に肉薄する。

つまり、これまでポータブル機では画質設定の妥協が必須だったAAAタイトルも、ネイティブのフルHD解像度、高設定で60fps以上を狙えるようになる。また、これまでのRyzenでもリアルタイムレイトレーシングの処理自体はできていたが、性能が低いため実用性が低かった。これがRadeon 8060Sでは現実的なものとなる。

これらの強力なCPUとGPUを支えるのはメモリだ。これまでのRyzenはデュアルチャネル(2ch)で、メモリ帯域は最高でも128GB/sだった。これがRyzen AI Maxだとクアッドチャネル(4ch)で倍増した。特にグラフィックス処理においては、たとえGPUそのものの演算性能が高くてもメモリ帯域幅が狭ければ演算結果を出力できず、性能を発揮できない。それがRyzen AI Maxでは2倍に引き上げられているので、GPU性能を引き出すことが可能になっている。ちなみに256GB/sという値はGeForce GTX 1070相当だ。

| 【表】GPD WIN 5の仕様 | |

|---|---|

| プロセッサ | AMD Ryzen AI Max+ 395 CPU: 16コア / 32スレッド、ベース3.0GHz、最大5.1GHz GPU: Radeon 8060S(40CU, 2,900MHz) |

| メモリ | 32GB/64GB LPDDR5X-8000 |

| ストレージ | 1TB/2TB/4TB M.2 2280 NVMe SSD |

| 拡張ストレージ | Mini SSDスロット(最大2TBまで拡張可能)、microSDカードスロット |

| ディスプレイ | 7型、1,920×1,080ドット、120Hz |

| OS | Windows 11 Home |

| インターフェイス | USB4、USB 3.2 Gen 2 Type-C、USB 3.2 Gen 2、3.5mm音声入出力 |

| 通信機能 | Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3(Intel AX210) |

| そのほか | 指紋認証、デュアル振動モーター、6軸ジャイロスコープ、着脱式バッテリ |

| 本体サイズ | 267×111.6×24.21mm |

| 重量 | 590g(バッテリ抜き公称/実測とも。バッテリは公称350g、実測354g) |

“ポータブルゲーミングPCは重い”へのGPDの答え

こうしたスペックアップとともに、本体も大型化した。従来のGPD WIN 4は、今やポータブルゲーミングPC市場では最小クラスと言っても良い6型液晶を搭載していたが、GPD WIN 5では7型となった。主流である8型以上のモデルと比べればまだ小さいが、印象としてはUMPCの類より、むしろ“巨大なPSP”だ。

これだけのモンスタープロセッサを搭載したとなれば、大型化は必然的とも言えるのだが、同時に発熱と消費電力、そして重量の増加が懸念される。GPD WIN 5では、デュアルファンによる強力な冷却機構で熱問題に対処しているが、ユーザーにとって最もクリティカルな重量というトレードオフに対して、実にGPDらしい大胆な回答を用意してきた。それが着脱式バッテリである。

単にバッテリ交換を容易にした、というだけの機構ではない。バッテリを本体から切り離し、付属の専用ケーブルで接続して給電する運用を可能にしたのだ。この状態では、バッテリという最も重いコンポーネントが手元から解放されるため、本体の重量は実測944gから590gへと、実に354gも軽くなる(ケーブル含まず)。

バッテリ着脱式では、本体側のコネクタや着脱機構、バッテリの外殻やコネクタ、着脱ロック機構などを追加する必要があり、それで重くなるというのはあるのだが、それを差し引いても、デスクトップ級とも言うべき標準TDP 55WのRyzen AI Maxを、7型ポータブルゲーミングPCとして600g以内に収めようとしたのは大いに評価したい。

たとえば、電車の中で立ったままプレイしたとしても、バッテリをズボンのポケットに収め、両手は本体だけを持つことができる。家のソファでくつろいでいる際やテーブルがある環境では、そこにバッテリを置いておく……といったスタイルで使える。従来のポータブルゲーミングPCが抱えていた「長時間プレイ時の腕の疲れ」という問題を見事に解決できる。

もちろんバッテリを装着したままの通常モードでも運用は可能だ。テーブルがある家の中で場所をちょっと移動してプレイする際は一体型として使うこともできる。この柔軟性は、ほかのポータブル機にはないGPD WIN 5だけのアドバンテージとなる。

少し気になったのは本体側に付くケーブルの向きで、背面に対して90度垂直に出している点である。これにより、机の上に平置きはできず、本体の形状およびケーブルコネクタ左右の小さな突起により、机に対して垂直に近い角度でしか設置できなくなる。背面を下にした状態ではケーブル根元にテンションがかかり、逆に画面が下というのはジョイスティックに負荷がかかるため望ましくない。

また、本機はUSB Type-Cによる給電も可能ではあるのだが、標準で180WのバレルコネクタタイプのACアダプタが付属し、それによる給電となっている。ただ、このDCポートは本体にしかついておらず、仮にACアダプタをつけっぱなしで、バッテリもケーブルによる運用をする場合、ACアダプタ→ケーブル→本体→ケーブル→バッテリというスタイルになってしまい、常に2本のケーブルに気を遣う必要が出てきてしまう。無理な要求に近いが、バッテリ側にACアダプタが接続できれば、もう少し美しい運用ができたと思う。

妥協なき操作系とインターフェイス

入力デバイスへのこだわりもGPDの真骨頂だ。GPD WIN 5のジョイスティックには、物理的な接点を持たない静電容量式のものが採用された。長期間使用しても摩耗によるドリフト現象が発生する心配がない、という点では従来のホールエフェクト式と同じだが、8,000Hzのサンプリングレート、2,000Hzのポーリングレート、4,000レベルの分解能、±0.09度の角度オフセット精度が謳われている。「Apex Legends」のようなゲームにおいて、1,920×1,080ドット解像度では、1ピクセル単位で動かすことが可能だという。

実際に試してみたが、謳い文句通り緻密な操作が可能だった。従来のGPD WIN 4は、中央位置では誤作動やドリフト現象を引き起こさないよう、ユーザーが感知できるほどのデッドゾーンが設定されていたのだが、GPD WIN 5はこれが限りなくゼロに近く、ごくわずかな傾きから検知し始めるようになっていた(試した個体では左/右/下方向はかなり切り詰めていたが、上方向はごくわずかに残っていた)。

一方左右のトリガーには、これもまた物理接点のないホールエフェクトを採用。こちらも耐久性に優れているが、デッドゾーンはジョイスティックのそれと比べるとやや大きい印象となっている。

このトリガーは物理スイッチでストロークの深さを切り替えられるのも特徴。たとえば「Forza Horizon」のようなレースゲームでは、ストロークを深くしてアクセルやブレーキの微調整をして、「Apex Legends」のようなFPSでは、ストロークを浅くしてトリガーを引いた瞬間に発射する、といった具合に使い分けができる。さまざまなジャンルをプレイしたいユーザーには心強い機能だと言える。

ほかのボタンについては、本体の大型化に伴って大きくなった。ただ、据え置き型のコンソールゲーム機付属並み、というわけではなく、PSPと同程度となっている。各ボタンの押し心地は快適そのものだ。

従来のユーザーが最も気になるのはキーボードを省略した点だろう。GPD WIN 5では他社のスレート型ポータブルゲーミングPCと同じ形状となり、キーボードに関してはボタンを押して起動する「スクリーン キーボード」となった(注: 画面下から現れるタッチ キーボードとは別物)。おそらく重量的な問題以前に、巨大化により親指で操作するスタイルが現実的ではなくなったので省かれたのだろう。

このあたり、「GPD WINシリーズではとことんゲーム性能を追求して、キーボード付きはGPD WIN MiniやGPD WIN Maxシリーズで対応する」という思惑が見え隠れする。もっとも、次世代のMiniとMaxはまだリリースされていないのでまだ不透明だが……。

インターフェイスとしては、上部にUSB4を搭載している。これにより、eGPUボックスを接続してグラフィックス性能をさらに高めることが可能。自宅では4KモニターとeGPUでハイエンドデスクトップPCとして活用して、外出時には本体だけで軽快に持ち出す、といったシームレスな運用が現実のものとなる。

本体内部のSSD換装は分解難易度が高いためか特に謳われていないが、microSDカードスロットを備えている。また、BIWINと共同開発したという独自のMini SSDスロットも搭載している。今回はそのMini SSDを入手できなかったが、本体サイズは約15×17mmというサイズで最大容量は2TB、接続インターフェイスとしてPCIe 4.0 x1を採用することで1,600MB/sの性能を発揮できるという。

「Nintendo Switch 2」と同じmicroSD Expressの採用もアリなのでは?と思われるかもしれないが、中国で発表されたMini SSD 1TBの価格は599人民元(約1万3,000円)だ。microSD Expressの1TBモデルが3万円前後で売られている現状、速度面/価格面とも大きなアドバンテージで、仮に将来的に互換製品が出ず本機専用だったとしても、ゲームを保管しておく内蔵ストレージとして使うのならアリではないだろうか。

大きな性能ジャンプを果たす

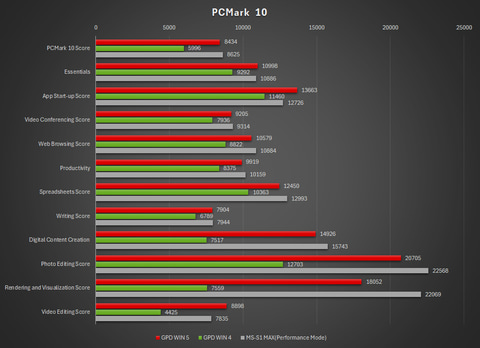

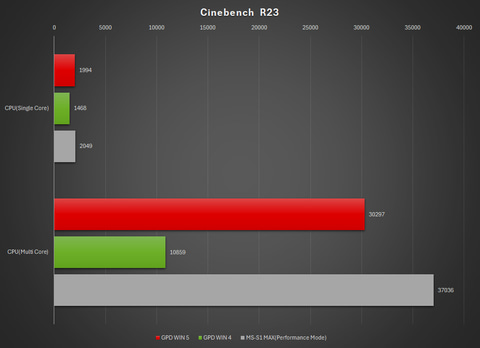

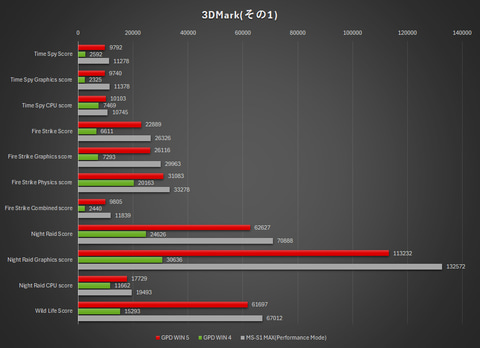

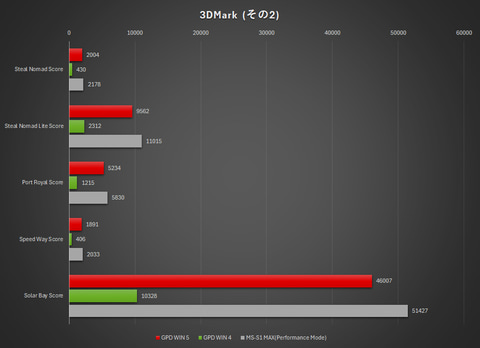

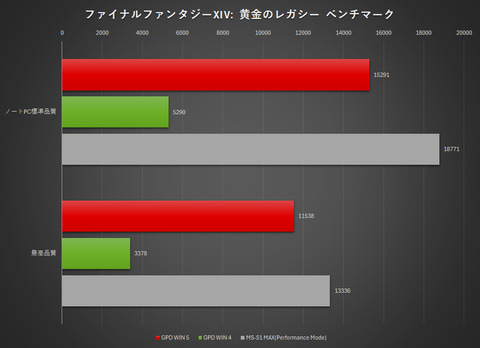

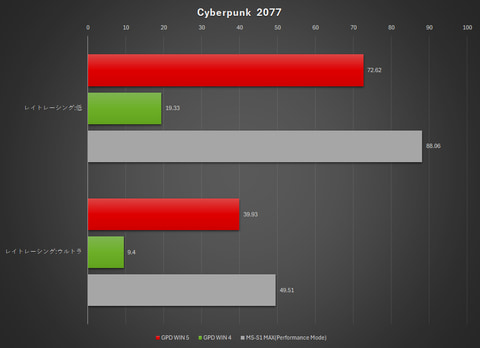

それでは最後にベンチマークを見ていこう。テスト項目は「PCMark10」「3DMark」「Cinebench R23」「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマーク」「Cyberpunk 2077」である。今回は初代GPD WIN 4で改めてスコアを取得して並べているほか、直前に計測したRyzen AI Max+ 395搭載の「MINISFORUM MS-S1 MAX」のPerformance Modeの結果を並べた。

ちなみにGPD WIN 5では、瞬間最大TDPは120Wと謳われているのだが、標準で設定されているTDPについての記述がなかった。試作機で実際にCinebench R23を回し続けてみたが、70W前後に留まっていた(最大CPU温度は90.4℃)。驚きの数値ではあるのだが、以降はこの標準の状態の結果を掲載する。

まずはPCMark 10の結果だが、前世代のGPD WIN 4を大きく上回り、技術が大きく進化したことを感じさせるスコアとなった。もちろん最新のRyzen AI 9 HX 370搭載版ではこの差は縮まるだろうが、2022年の初代モデルユーザーにとって十分魅力的な性能進化を果たしている。

MS-S1 MAXに比肩する性能であるのもポイント。GPD WIN 5の試作機にはSSDとしてキオクシアの「EXCERIA PLUS G3」の2TBモデルが採用されていた。このSSDはシーケンシャルリード5,000MB/s、ライト3,900MB/sと速くはないのだが、TLC NANDを採用しているため、一部スコアはMS-S1 MAXより高いスコアが出たようだ(MS-S1 MAXはQLC NAND採用SSD)。

Cinebench R23のシングルコアの結果は現代的な結果ではあるのだが、マルチコアのポータブルゲーミングPCの枠を大きく超えて3万の大台に乗った。Cinebench R23上では、32コア/64スレッドのRyzen Threadripper 2990WXをも凌駕する数値である。

注目の3Dゲーミング回りの性能では、概ねGPD WIN 4の3~4倍程度となっており、もはや勝負にならないほどリードしている。Cyberpunk 2077がレイトレーシング低設定で72fps超え、ウルトラ設定でも40fpsを実現している。これなら最新の3Dゲームでもほぼ画質を妥協せずプレイできるだろう。

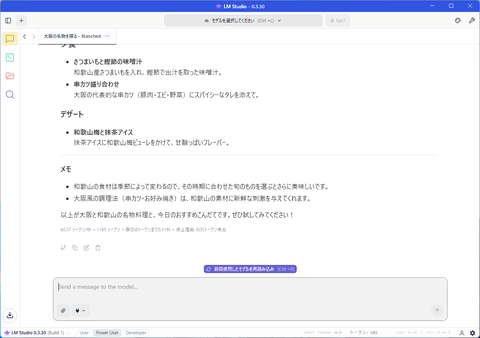

ちなみにRyzen AI Maxと言えばLLM、なのだが、本機でももちろん得意だ。実際にVRAMを32GB割り当てた状態で、LM Studio上でgpt-oss-20bをすべてiGPUにロードして動作させてみたところ、60tok/s強という非常に高速な出力を得ることができた。

なお、GPD WIN 5では最大128GBのメモリの搭載が謳われていたのだが、少なくともIndiegogoではこの構成を用意しないとのこと。64GBモデルでは残念ながらより賢いgpt-oss-120bを快適に動作させるのは難しい。いくら同じRyzen AI Maxを搭載しているからと言って、あえてGPD WIN 5でLLMを走らせるというのは、ちょっと違う気もするが……1台でゲームからLLMまで済ませたいという欲張りなユーザーは、128GBを待ってみるのもいいかもしれない。

気になるバッテリ駆動時間だが、液晶輝度を40%に設定し、電源プランはバランスのまま計測したところ、PCMark 10のModern Officeで10時間1分、Gamingで1時間3分だった。このサイズでノートPC並みの駆動時間結果を残したのはスゴイのだが、ポータブルゲーミングならあとせめて1時間ぐらいはほしかったところ。またバッテリ駆動時の最大TDPは35Wになるので、さすがに性能は落ちる。出先でゲームをやろうとしたら、CPUの電力を落とすカスタマイズなどをして、性能を我慢するしかなさそうだ。

ポータブルゲーミングPCが示す新たなマイルストーン

GPD WIN 5は、もはや単なるポータブルゲーミングPCという枠には収まらない製品だ。圧倒的なCPU/GPU性能は、AAAゲームからちょっとしたクリエイティブワークまで応えられる。そして、革新的な分離式バッテリは、携帯性と快適性という長年の課題に対して、明確な答えを提示できた。

もちろん、これだけの性能と機能を詰め込んだマシンである。価格はそれなりに高価だ。Indiegogoで製品を入手するために必要な出資額は、メモリ32GB+1TBモデルで約22万1,500円、32GB+2TBモデルで約25万2,400円、64GB+4TBモデルが32万4,300円といった具合である。このあたりはGeForce RTX 5060 Laptop GPUまたは5070 Laptop GPU搭載のゲーミングノートが買えることを考えると、「ゲームを楽しむスタイル」や普段使いがどうかを熟考した上で検討を始めることになりそうだ。

また先述の通り本機は70Wという高い電力を実現できているわけだが、騒音もそれなりだと覚悟しておこう。さすがに近年はどの製品もファンの軸の加工精度が向上しているため、軸音はしないのだが、高負荷時の風切り音はハイエンドゲーミングノートそのものだ。幸いスピーカーがパワフルなので、ゲームの音がかき消されることはないのだが、深夜に寝ている家族が近くにいる場合はプレイを控えるべきだろう。

しかし、そうした点を差し引いても、今回GPD WIN 5が提示したビジョンは極めて刺激的だ。GPDは常にニッチで熱狂的なUMPCマニアのニーズに応え続けてきたのだが、マニアにとって常に注目の的であったキーボードをバッサリ切り捨て、潔く操作性も性能も完全にゲーミングに振り切った。「既にGPD WIN 4のような製品は競合に真似されてしまっており、同じようなものを出し続けても意味はないので、すぐには真似できないように“してやった”」的な意図も見え隠れする。

GPD WIN 5もまた、長いポータブルゲーミングPCの歴史において、1つのマイルストーンとして記憶されるだろう。ゲーミング性能と快適性の両方を決して諦めず追求したこのモンスターの登場を、心から歓迎したい。