こんにちは!デザインエンジニアの藤井(touyou)です!

今回は株式会社DeNA・Sansan株式会社・LINEヤフー株式会社・株式会社ZOZOの4社が共催されたextension DC 2025のDay2で10分トーク枠に応募して話してきたので、感想だったり、話しきれなかった部分についてまとめていこうと思います。

extensionDC Day2

参加ありがとうございました!!明日はDay3 LINEヤフー/ZOZOになります!また明日!!

#extension_dc pic.twitter.com/jrSCZ921St— akidon0000 (@akidon0000) 2025年10月2日

登壇応募のきっかけ

今回応募したきっかけはWWDCまで遡ります。

今年のWWDC25でiOS/iPadOS/macOS Tahoe/watchOS/tvOS 26と、そこで使われる新しいデザインマテリアルのLiquid Glassが発表され大きな話題を呼びました。

時期としては大手企業の発表会ラッシュの時期、OpenAIやGoogleがこの時流に合わせてどんどんと生成AI周りの発表をする中、デザインの刷新というものを目玉に持ってきたAppleについては当時様々なミームが生まれていたかと思います。

ただ自分はネット上で批判を浴びているもの、特にそれが自分の好きなものだとその批判って本当に正しいの?と考えだす癖がありまして、今回も例にもれずこんなことを考え始めました。

Liquid Glassを発表したAppleは本当にこの生成AI時代に乗り遅れているのだろうか?と。

同時に発表されたFoudation Models Frameworkなどたしかに小規模ですがいい生成AIのアップデートももちろんあり、そこを評価してくれている人もいました。個人的にはGenerableマクロのアップデートとかは生成AIを扱う上での難しさの本質をついたものでお気に入りです。

ただそういうことじゃありません。

そもそも何でこのタイミングでLiquid Glassなのか。もちろんApple Vision Proが出て一年というタイミングではありますが、世の中の流れを踏まえるとネタにされるのは誰が考えても当然の結果です。だから絶対にそれでも今年に持ってきた理由があるはずなのではないか?と思いました。

またこれはLiquid Glass自体の中身でも似たような話があります。Developer betaの初版でついにApple社以外の手元にLiquid Glassの現物が届いた際、アクセシビリティ的に酷い、このクオリティでいいのか?などSNS上でこれまた批判が飛び交いました。この流れは正式版リリースまで続き、beta期間の間に何度も方針転換が入るという事態に至ったかと思います。

一部では「SNSのデザイナー」という表現で揶揄された現象でした。

ただこれにもまた、自分は常に違和感を持っていました。WWDCの度に、もっと言えばAppleのあらゆるイベントにおいてアクセシビリティとプライバシー、これらの観点はデベロッパーの何%が対応できているのか、という状況でもAppleがしつこく、何度も、強調してアピールしてきた観点です。

そのAppleが果たしてコントラスト比や視認性という誰でもまっさきに気付けるアクセシビリティ観点を見逃すことがあるでしょうか?

こうした疑問を追い求めていった時、自分の中に一つの仮説が生まれました。そこでその仮説に欠かせないLiquid Glass、そしてApp Intentsについて話そうと思い、今年のiOSDCのCfPはこのようなものを提出しました。

そしてしばらくしてこの二つの不採択の知らせを受けます。

残念だったのですが、今度はそこにちょうどこのextension DC 2025開催のお知らせを見つけました。

10分というちょうどいい枠、登壇には手をあげれば良いだけでDay2会場は出社時に毎回通過するサクラステージにあるSansan株式会社です。

これは応募するしかないと思い、すぐ応募しました。前置きがずいぶん長くなってしまいましたが、これが今回の登壇のきっかけです。

登壇・イベントの感想

ずっと登壇に関しては目標におきつつも、どうしてもでかいところなおかつiOSがいい!とiOSDCとtry! SwiftにCfPを出しては落ちる数年を過ごしていました。

そのためアウェイでの登壇、しかも対面だと初だったのでドキドキしながら会場に向かいました。

写真をあまり撮らなかったのですが、サクラステージのオフィスタワー、めちゃくちゃ綺麗でうらやましかったです。

会場に着くと早めの時間にみんな集まれたので時間が余ってしまい、急遽飛び込みの宣伝タイムがあったりと終始和やかな雰囲気のイベントでした。

司会のakidon0000さんは安定感のある司会っぷりで、パネルディスカッションの時に今年の新卒という事実が突然飛び込んできた時は思わず声が出てしまいそうなぐらい驚きました。立木さんのモノマネタイトルコール、自分の時もやって欲しかった…w

突然モノマネ始まったんだがw #extension_dc pic.twitter.com/EzAXDwYfXZ

— aikawa (@aikawa_Japan) 2025年10月2日

登壇自体は時間ギリギリの設計だったのですがなんとか無事終えることができました。

SNSや休憩時間に話しかけていただいた方にも好評いただき素直に嬉しかったです。個人的には以下の感想が一番嬉しいものでした。

#extension_dc

Liquid Glassめんどいとは言えなくなる発表だった!— サカタ (@potato_iOSer) 2025年10月2日

いい写真も撮っていただけましたし、他の方の発表もいいものばかりで総じて大満足のイベントでした。

続いて @touyoubuntu さんのLiquid GlassとAppIntentsについての考察です #extension_dc pic.twitter.com/2WXPZ9bX1Y

— かっくん (@fromkk) 2025年10月2日

本題:Appleは何を考えているのか?Liquid GlassとApp Intentsから見る未来の「アプリ」のカタチ

さてここからが発表内容に関してです。実際の資料はこちらです。

これはこれでみていただければいいかなと思うのですが、ここからは当日発表した内容の勘所と追加で話せなかった話を書いていこうと思います。

Liquid Glassについて

まずはLiquid Glassに関してです。

Liquid Glassには大きく二つの柱が提示されています。それがコンテンツファーストと一貫性です。

一貫性はわかりやすいところでデバイス間で共通のものを使っている、ということで、より大事なのがコンテンツファーストという考え方だと感じています。

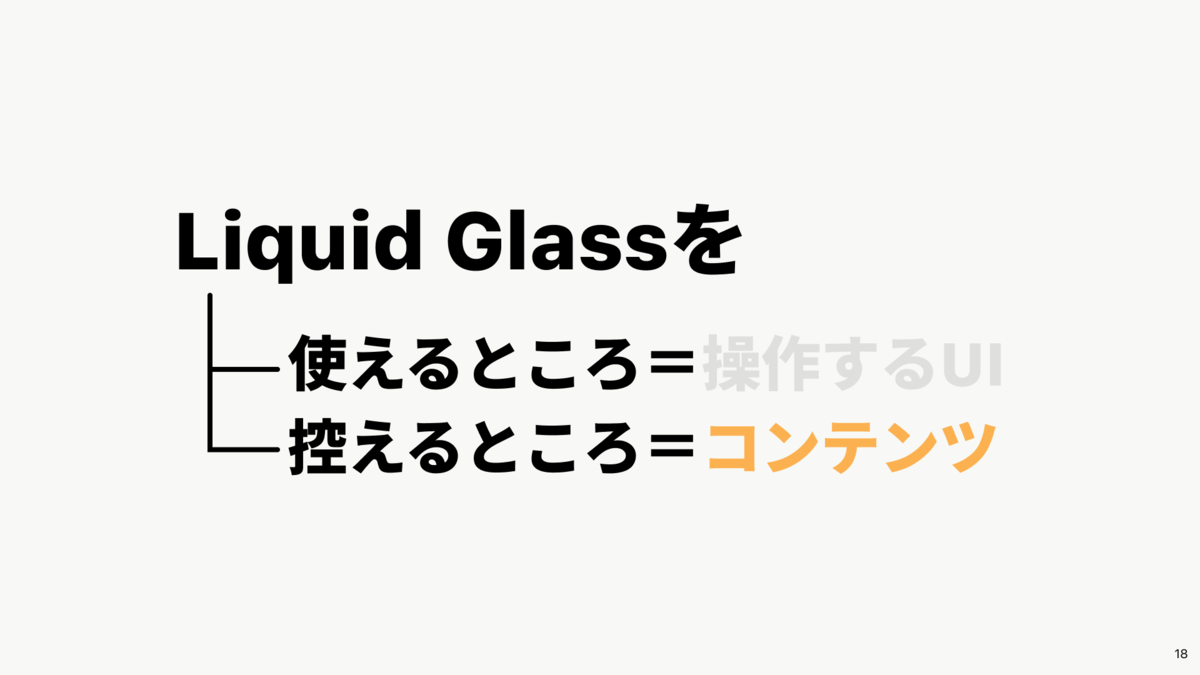

Liquid Glassはその見た目からして一見その装飾的な効果が大事だと思われがちですが、実はそうではありません。実際HIGのマテリアルの項目には二つの項目にわたってLiquid Glassエフェクトはコンテンツレイヤーでは利用せず、あまり使いすぎないようにしましょうと書かれています。

つまりLiquid Glassの勘所はそのオシャレな見た目で目立たせることにあるのではなく、適用させた箇所が透過になることでその後ろにあるコンテンツに集中させようという趣旨になります。

これを踏まえて自分は以下のような言い方ができるのではないかなと感じました。

この言い方ではLiquid Glassエフェクトを適用しない要素を「UI」という言葉の定義から外しています。こういった考え方に立った時に、まさしくピッタリ当てはまるブログを思い出しました。それが2022年の年末、ritarさんという方が書かれた「UIから『白』が消える日」です。

このnoteではUIは脱色から透明化に向かうと書かれており、これがまさに文字通り体現されたのがLiquid Glassなのではないかと思い至ったのです。

ここで出てくるキーワードが「UIが融けていき、消える」です。

App Intentsについて

続いてApp Intentsについてもざっくりとみていきます。

App Intents自体は数年前に発表され、EntityとIntent、言い換えると名詞と動詞をOS側に提供することであらゆる機能でアプリの機能やコンテンツを活用することができるようになるフレームワークとなっています。

中でも注目したいのが今年のVisual Intelligenceのアップデートで、このアップデートではアプリのコンテンツにアプリを介さずにアクセスできる手段がまさしく実現されていました。

この「アプリを介さずに」という点は何を意味するのでしょうか?ここの考えを進めるにあたって少しみておきたいLiquid Glass側の観点があります。それがアプリアイコンです。

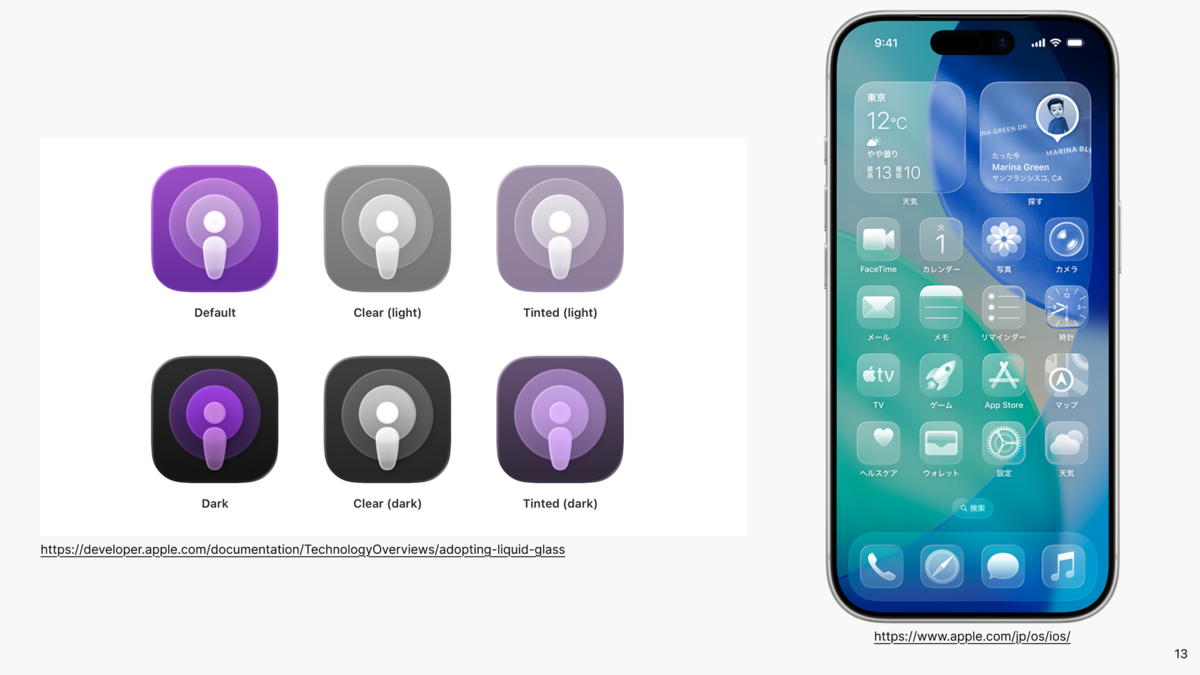

今回からIcon Composerというツールで誰でもLiquid Glassエフェクトのかかったアイコンが作れるようになりました。

ただ、ここで前段の話を踏まえると一つの疑問が浮かび上がります。

Liquid Glassって存在感を薄くするための表現なのでは?それをアプリアイコンに使っていいの?

これこそがポイントです。そしてその答えはYesです。

Yesと言える証拠がアイコンバリエーションの中に存在しています。新登場したClearの見た目です。

SNS上では、背景以外のところに色つけられるようにしてよ!という声も上がっていますが、それはこの考えに立てば本質ではありません。

だってLiquid Glassは装飾ではなく、その存在感を薄くするための表現だからです。じゃあここでは何に注目させているのでしょうか?壁紙?

僕はこの答えが「OS」だと思っています。あるいはデバイス自体です。

話を戻しますが、このことを踏まえるとApp Intentsの各種機能や今回のアップデートは、アプリアイコンのアップデートと同じようにアプリの存在感を薄くする試みであると見えてくるのではないでしょうか。

つまり「アプリが融けていき、消える」です。

二つを掛け合わせる、そして見えてくる未来像

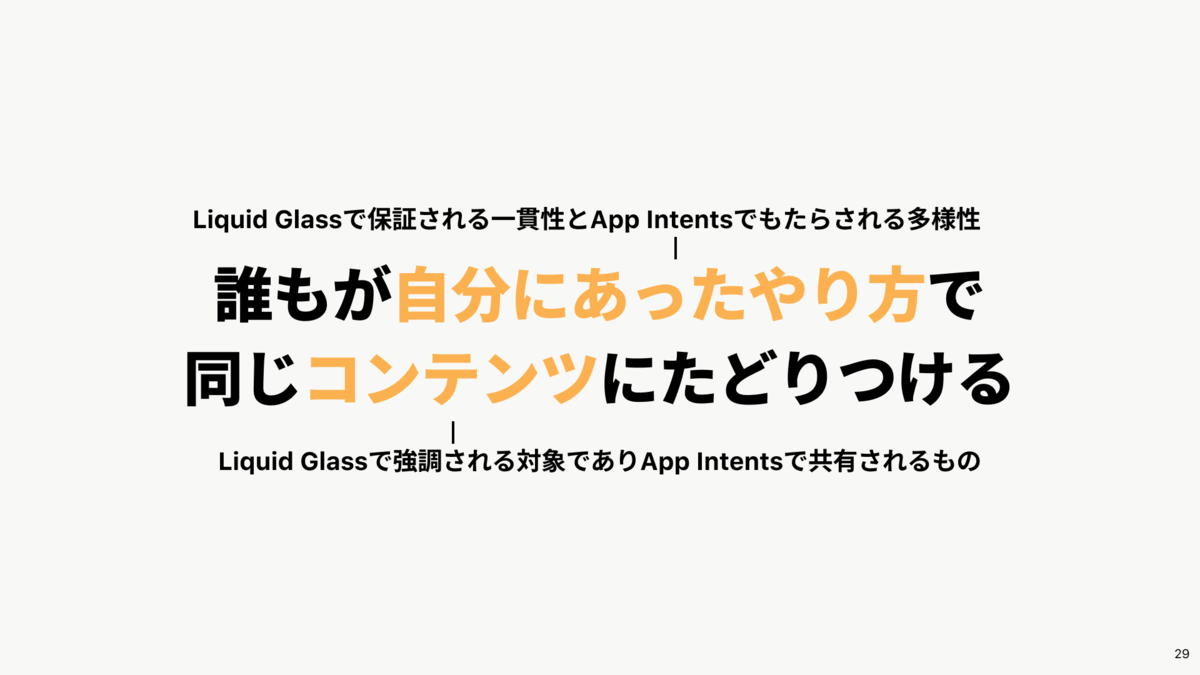

ここまででLiquid Glass、そしてApp IntentsによりUIやアプリが融けていく様をみてきました。

実はもう一点あります。それがLiquid Glassの一貫性の観点です。

一貫性それ自体は単純な話なのですが、これが理想的に実現されると何が起こるでしょうか?

答えは簡単で、デバイスをまたいでも同じような使い方をすることができるようになります。もっと言い換えるとこれはデバイスの境界が融けていく、とも言えそうです。

UI、アプリに加えてデバイスまで融けてしまいました。さらに付け加えるならばApple Vision Proの文脈に立てば現実との境界すら融かしているとも言えます。

UIもアプリもデバイスも、実際のところそれぞれの次元での境界、面、インターフェイスです。つまりここで融かされていったのは全ての境界であり、最後に残るのはコンテンツです。

こういった境界が融け、コンテンツのみが残ることによってユーザーはこの後の世界、あらゆる手段で直感的に同じコンテンツに素早くたどりつくことができるようになります。

別の言い方で言えばあらゆるアクセスの制限が解放されたのです。つまり、これらが示すのは真のアクセシビリティ、と言えるのではないでしょうか。

驚きですね。自分が考えはじめたきっかけの一つには「Liquid Glassはアクセシビリティが悪い」という批判がありましたが、深く考えていくとなんと真逆の結論に至りました。これは非常に興味深い現象です。

ということはです。「AppleはAIを軽視している」という意見に対しても同じことが起こるのではないでしょうか?ここからが発表では語らなかったもう一つのお話です。早速みていきましょう。

After Liquid Glass:すべてが融かされた世界で何が起こるのか?

ここまでで全ての境界が融けていく、という話をしてきました。これを前提にするとアプリの作り方・比重が根本的に変わってきます。

発表ではその一例としてApp Intents中心設計×モデルベースUIデザインというものを紹介しました。

モデルベースUIデザインとは元弊社社員であるusagimaruさんが書いた理論的なUIデザインのやり方を解説した本で紹介されている手法です。

usagimaruさんは長年社内研修などを担当されていたため、まさしく弊社のUIデザインのフローのモデルケースが詰まっている本書なのですが、その中のユースケース中心設計の一節に「誰が何を行動できる」構文というのが紹介されています。「何」がEntityである名詞、「行動」がIntentである動詞にあたるため、この構文を整理することがまさしくApp Intentsの整理をすることと合致する、というのがこのフローが今後の作り方の一例たるゆえんです。

実際以下の記事に引用されているように、Appleは全ての機能をApp Intentsに載せることを推奨しているため、その意味でもApp Intentsあるいはユースケースを中心に作っていくというのは正しい方向性なのかなと感じています。

これは言い換えればアプリ制作にかける時間が、アプリのUIを構築することよりもApp Intentsとして整理していくことに寄っていくことを意味します。Liquid GlassでそもそもUIの存在感が薄くなるわけです。しかもその対応は標準UIを使って何もしない、が一番楽な道です。であればそこに工数をかけないは自然な結論ですよね。

こういった世界が浸透するのがいつになるのか?それはわかりませんが、こうすると当然標準UIに対応していてApp Intentsの対応率が上がるアプリは増えていく、ということになります。すると何が起こるでしょうか?

先ほどさらっと貼った記事のタイトルにもありますが、App Intentsそれ自体はLiquid GlassというよりApple Intelligenceの文脈で語られることが一般的です。もちろん対応場所は様々あるのですが、AppleのAIから使えるものが増えるというのが一番の肝とされています。

ただApp Intentsは数年前に登場しつつもなかなか対応されるアプリが限られているのが現状でした。ですが、Liquid Glassによって変わる世界観でその対応が増えていくのだとすると、デベロッパーの数だけAppleのプラットフォーム上のAIが辿り着ける機能とコンテンツが増え、その成長は指数関数的に伸びていく可能性を秘めています。

こうやってみていくとどうでしょう。不思議なことに多くの人からAIを軽視し、独自路線でデザインのためだけに作られていたと思われていたLiquid Glassが、正確に言えばそれによってもたらされる新しいデザインあるいはUI、あるいはアプリのパラダイムがAppleのプラットフォーム上でのAI活用を推進するための大事な一歩ととらえることができるようになりました。

成功です。またしても世間の批判とは真逆の結論を導くことができました。

まとめ:生成AI時代に本質的に大事なこと

以上発表内容とその先の考察としてLiquid Glassがアクセシビリティを実際は高めているのではないか、ということと最終目標はAI活用なんだ、という話をしてきました。

これらの結論はもしかするとどこかのセッションで言っているかもしれませんが、あくまでただの考察です。

ですがあながち間違っていないのではないか、と思わせる一言をAppleのヒューマンインターフェイスデザイン担当バイスプレジデントであるアラン・ダイが述べています。それが以下です。

Liquid Glassはそれ自体が新しい体験なのではなく、将来の新しい体験を生み出す「基礎」と表現されています。

深読みかもしれませんが、ここでいう将来というのはAIが十分に普及・浸透した時代のことではないかなと感じています。

生成AI時代に追いつくために大事なことは必ずしも生成AIに直接的に関わることではありません。

生成AIはAIに触れるハードルをぐんと下げました。つまり、生成AIを使うこと、この一点においては頑張らなくてもできる、が理想なはずなのです。

じゃあ何が大事か?特に作り手として、と立った時にそれは精度を高めることそれ自体ではなく、そのためのコンテンツを生み出すこと、そしてそれが理想的な形でユーザーに届けられるようにすること、すなわち「デザイン」なのではないでしょうか?

似たような話が先日弊社のブログでも出ています。

Appleは9月のApple Eventの冒頭で話していた通りデザインを中心とした会社です。iPhoneやApple Vision Proなど、さまざまな技術革新を技術力そのものではなく、最高のデザインをすることで起こしてきました。Liquid Glassは、もっと言えば生成AI時代に突入して今までアップデートがあったあらゆる要素が、きっとこうした次の技術革新のためのデザインなのではないかな、とそんなことを思っています。

ですがここまでみてきた結論からわかるように、その大きな革新はAppleのみではできず、デベロッパーがいてこそはじめて成り立つというものです。

だからこそ、今一度Liquid GlassやApp Intentsなどの本質を見極め、対応し、この世界を変えるビッグウェーブを、Appleとともに起こしていきたいですね。

Goodpatchではデザイン好きなエンジニアの仲間を募集しています。

少しでもご興味を持たれた方は、ぜひ一度カジュアルにお話ししましょう!