先日、発表された「カーリル for AI」がおもしろそうなので試してみました。

設定方法も以下のページでとても詳しく説明してくださっているので、誰でも簡単に試せます。自分はChatGPTから接続しました。

上記のページの「AIエージェントサービスのサポート状況」にあるとおり、ChatGPT Plusから使うと初日は結構エラーが出てしまったのですが、今は利用が落ち着いたのか、エラーがほとんどなくなったのでいろいろ試せました。

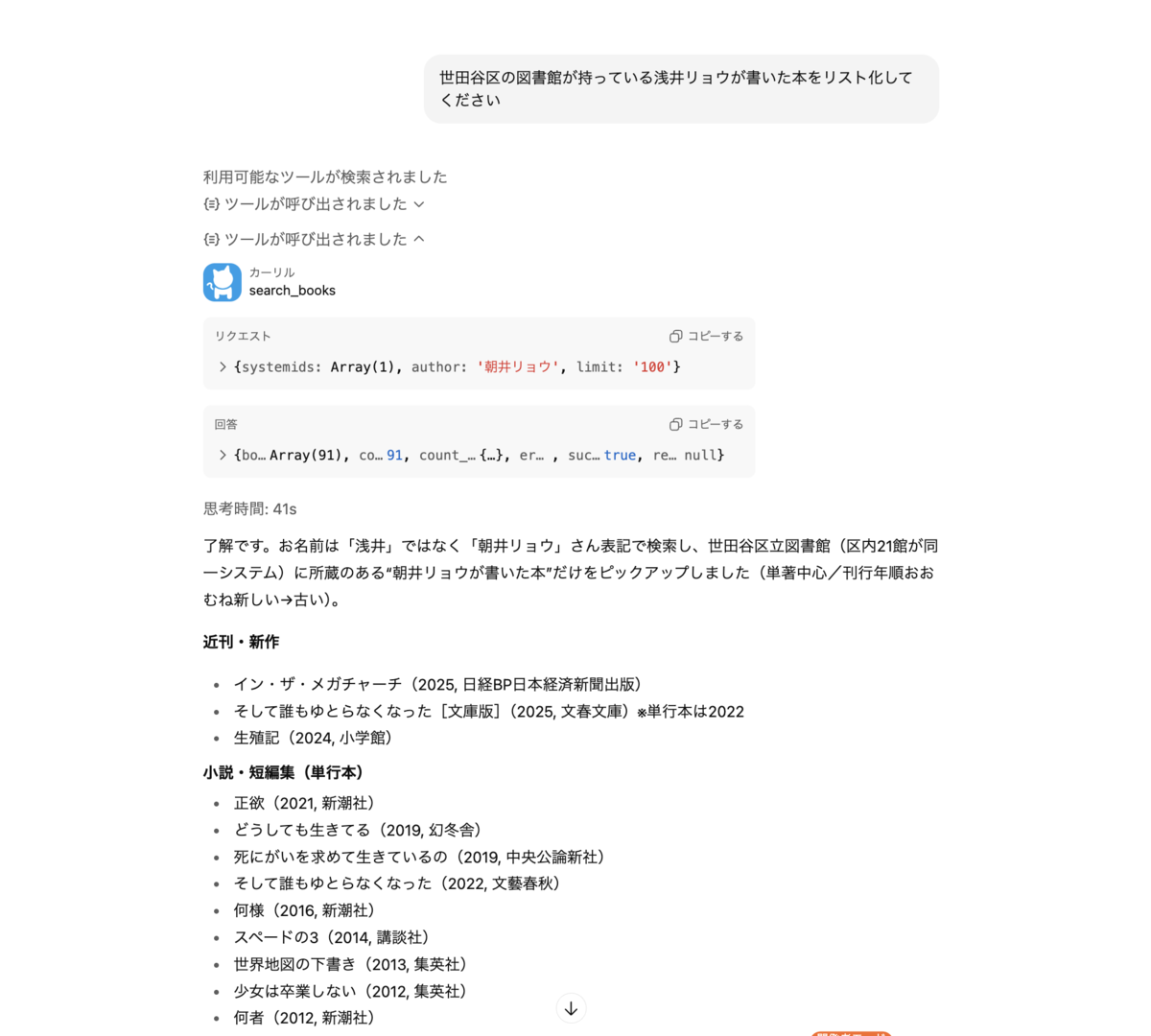

「覚え違い」にも対応してくれる

うっかり間違えて「朝井リョウ」と誤字って検索をお願いしてしまったんですが、ちゃんと「浅井リョウ」で調べてくれました。これはChatGPTが補正してくれたのかなと思ったのですが、本家のカーリルも誤字に対応しているようなので、どちらの機能かはわからず。いずれにせよ、すごい!

↓せっかくなのでインパクト誘ってインパクト返ししておきました。よく考えると表記の揺れも吸収してくれてますね、OPACではこうはいかない。

AIと組み合わせられる強み

公開初日に触った時は「自然言語で検索できるのはすごいけど、直接検索した方が早いよなー」と、ちょっといまいち強みが分かってなかったんですが、いろいろ試しているうちに、AIと組み合わせていろいろやってもらえるということが強みなんだなと理解できました(遅い)。

取得したデータでCSVを作ってもらったり、

グラフを作ってもらったりしてもらえました。

パッと思いつくことしか試せてませんが、NDCの情報も取得できますし、活用方法は無限大だなと思いました。

今後もいろいろ試してみたいです。

MCP完全に理解した(してない)

と、こんなふうに可能性のカタマリな「カーリル for AI」ですが、モデルとしてはMCP(Model Context Protocol)という規格が用いられています。

このMCP、兼ねてから話題は目にしていたものの、説明を読んでもいまいち理解できなかったのですが、今回、初めてそれを用いたサービスを使ってみることで、ようやく雰囲気のカケラを掴むことができました。

APIみたいなものという説明は目にした気がしますが、本当に自然言語で使えるAPIという感じで、しかもいろいろなサービスから接続できるということなんですね。

サーバ建てる際にどうしたらいいか全然わからないですし、サービス提供にあたってはちょっとユーザー側の接続の敷居が高そうなのが難点ですが、覚えておきたいです。

お相手は、やわらか図書館学でした。

参考