国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)が、2025年10月14日から開幕するCEATEC 2025に出展する。

産総研は、これまでもCEATECに継続的に出展してきた経緯がある。今年は、「量子・AI技術」にフォーカスし、2023年7月に設立した量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G-QuAT)の取り組みを紹介。

コンファレンスでは、G-QuATの益一哉センター長と、台湾のデジタル担当大臣を務めたオードリー・タン氏の対談が実現

来場者は、最先端の量子・AI技術の最新情報に触れることができる。会場には、方式が異なる3つの量子コンピュータのモックアップも展示される予定だ。

また、コンファレンスでは、G-QuATの益一哉センター長と、台湾のデジタル担当大臣を務めたオードリー・タン氏の対談が実現。これも大きな注目を集めそうだ。

そんな産総研の出展内容やコンファレンスのポイントを産業技術総合研究所 量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G-QuAT)の益一哉センター長にお伺いした。

産総研の活動は「研究+社会実装」

産総研は、日本に3組織しかない特定国立研究開発法人のひとつで、1882年に設立した農商務省地質調査所を源流に、100年以上の歴史を持つ。約2300人の研究員が在籍するとともに、約5900人の外部人材が活躍する国内最大級の公的研究機関である。

7つの研究領域に加えて、2023年7月に設立したG-QuATで研究を推進。「社会課題の解決」と「我が国の産業競争力強化」をミッションに、経済および社会の発展に向けて、科学技術の研究開発などを行っている。なかでも、企業などとの連携によって、「社会実装」までを視野に入れた活動が、産総研の最大の特徴となっている。

CEATECには、これまでも長らく出展しており、展示やコンファレンスを通じて産総研の活動を紹介してきた。だが、それぞれの研究領域ごとの単独出展が中心であったため、総合力を発揮した発信に課題があった。そこで、2023年からは、ブランディング・広報部が中心となり、成果を発信する手法へと移行。産業界との接点を持つ場として、あるいは、その活動を広く告知する場として、CEATECを活用している。

「産総研は、研究活動を行う公的機関であることは知られていても、社会実装に向けた活動はあまり知られていない。企業とどう向き合おうとしているのか、どんなところで連携ができるのかといったことを知ってもらいたい。研究成果を発表するだけの組織ではなく、社会実装のフェーズまで、パートナーとして企業に寄り添い、ともに歩み続けるという産総研の姿勢を訴求したい」(産総研の宮崎歴理事・執行役員)とする。

2025年4月には、産総研の姿勢を示したブランドストーリーとして、「見えない未来を、見える未来へ。 産総研が隣にいる。」を発信。ブランドストーリーを外部イベントの広告に掲示するのは、今回のCEATEC 2025が初めてとなる。

「来場者の皆様に産総研と連携したい、産総研で働きたいと思っていただける第一歩としたい」(同)とする。

「量子・AI技術は、あっという間に社会実装されるだろう」アジャイル・ダイナミック社会の中で、量子・AI技術の産業化を支援していくG-QuATの戦略

CEATEC 2025の産総研ブースでは、「量子・AI技術」をテーマに構成する。

今年は、出展テーマを絞り込み、量子・AI技術の社会実装をリードする最先端研究機関「G-QuAT」の戦略について紹介するほか、量子・AI技術が社会課題の解決にどう貢献するのかを具体的に提示。量子・AI技術が溶け込んだ未来社会をビジュアルで表現するという。

G-QuATは、茨城県つくば市の産総研のなかに本部を構え、約220人の研究者などが在籍している。量子コンピューティング技術と古典コンピューティング技術を接続利用し、高度な融合計算技術を確立。新たな融合計算技術の社会実装を目指し、ユースケースの創出やサプライチェーンの構築、知財・標準化活動、量子人材の育成などに取り組んでいる。

G-QuATの益一哉センター長は、「日本において、量子コンピュータの開発が進むなかで、基礎科学の研究でリードするだけでなく、産業化においても日本がリードしていく必要性が、政府の『量子未来社会ビジョン』によって打ち出された。コンピュータは作っただけでは意味がない。使うことが大切である。G-QuATは、ユースケースや標準化も視野に入れながら、量子・AI技術の産業化支援を担うことになる」とする。

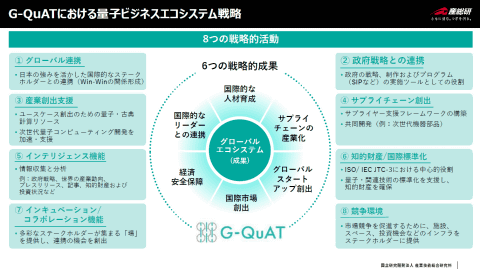

G-QuATは、「グローバルな連携」、「政府戦略との連携」、「産業創出支援」、「サプライチェーン創出」、「インテリジェンス機能」、「知的財産・国際標準化」、「インキュベーション・コラボレーション」、「競争環境の提供」という8つの戦略的活動に取り組んでいる。

「アジャイル・ダイナミック社会では、研究から製造まで一気に立ち上がる」

このなかに、「産業創出支援」が盛り込まれている点がG-QuATの特徴である。

「これまでは、段階を踏んでいた基礎科学研究、開発、応用ビジネス、社会実装といった流れが、いまは同時に動き、一体化している。創薬も研究段階から、一気に製造まで立ち上げるといったことが普通に起きている。量子コンピュータの世界もそれと同じである。いまは使いものにならないと言われているが、あっという間に社会実装されるだろう。これを『アジャイル・ダイナミック』社会と呼んでいる」

益センター長は、「G-QuATは、『アジャイル・ダイナミック』時代にふさわしいセンターとして、量子・AI技術の産業化を支援していくことになる」と位置づけた。

一方、益センター長は、「1897年にジョン・トムソンが電子を発見し、20世紀の技術進化を支え、生活を便利で豊かにしてきた。それから約100年後の1999年に、中村泰信氏が超伝導量子ビットを実現し、21世紀の扉を開いた。物理学をやってきた者からすれば、これが100年に一度の発明だと感じる。量子が21世紀を支える基盤だと思っている」とも語る。

益センター長は、量子・AI技術が社会実装されることによって、世界は大きく変わると予測する。

方式の異なる3つの量子コンピュータを設置した「ABCI-Q」超伝導、中性原子型、光、そしてGPUスパコンも

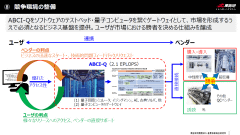

G-QuATには、量子・古典融合計算基盤である「ABCI-Q」が設置されている。

「超伝導」「中性原子型」「光」と3種類の量子コンピュータを設置

富士通製の64物理量子ビットの超伝導量子コンピュータである「システムF」、QuEra製の260物理量子ビットの中性原子型量子コンピュータの「システムQ」に加えて、2025年度中に整備が完了する東大発の量子コンピュータ製造ベンチャーであるOptQC製の光量子コンピュータ「システムO」という、方式が異なる3種類の量子コンピュータを設置。

これらに、NVIDIAのH100を2020基搭載したGPUスパコン「システムH」を連携させたものが、「ABCI-Q」となる。

用途に応じて様々な量子コンピュータを組み合わせたり、使い分けたりすることが可能であり、クラウドを通じたリモートアクセスも提供。最先端の量子・古典ハイブリッドコンピューティング環境を、企業などが利用できる。

異なる方式が林立する量子コンピュータは、現時点で、どれが主流になるのかは定かではない。異なる方式の量子コンピュータを接続した「ABCI-Q」によって、日本の企業が先行して、量子コンピュータを利用できる環境を提供し、産業化に向けて、その方向性を、共同で見極める取り組みを行うことができる。

「量子コンピュータは古典コンピュータと組み合わせて使うもの」

「多くの人が、量子コンピュータは独立したコンピュータだと捉えているが、そうではない。古典コンピュータでは何年もかかる計算を、量子アルゴリズムによって、数時間で計算するのが量子コンピュータである。それを、マンマシンユーザーインタフェースを含め、全体をコントロールするのが、接続された古典コンピュータとなる。また、古典コンピュータの能力を使って、量子コンピュータの性能を高めることもできる。つまり、量子コンピュータと古典コンピュータを融合した量子計算機を作ることができる。これは、CPUの計算処理能力を補助するために、GPUが使われているのと同じような構図である」と説明。「産業化という視点で捉えれば、量子コンピュータと古典コンピュータの組み合わせは必須である。2035年頃には、データセンターのなかで、量子・古典ハイブリッドコンピューティング環境を実現し、量子コンピュータの利用が促進される。その姿を、ABCI-Qは先行して実現している」と位置づけた。

超伝導量子回路や量子ビットの施策を担う「Qufab」と「Qubed」

さらに、G-QuATでは、超伝導量子回路試作施設の「Qufab」と、量子部素材評価テストベッドの「Qubed」を持つ。

「Qufab」では、超伝導集積回路試作施設に加えて、超伝導量子ビット、量子回路試作施設、超伝導3次元実装施設で構成。企業との産学官連携も行いながら、超伝導量子技術に関わる回路試作を可能にしている。

また、「Qubed」は、量子部素材の高周波、低温、熱、光特性を評価することができるプラットフォームであり、多様な技術を持つ企業の量子産業への参入を支援することになる。極低温環境を実現する冷却用希釈冷凍機や、高速マイクロ波制御装置といった実験環境を整備しており、量子コンピュータのベンダーだけでなく、部品メーカーをはじめとした企業が、試作や評価できる環境を用意し、産業化を支援することになる。

益センター長は、「優秀な技術を持った企業でも、規模が小さいと、高価な試験設備などへの投資ができず、量子コンピュータ周りの技術開発を進めることができない。そうした課題を、QufabやQubedを利用してもらうことで解決できる。産業化の促進につなげられる」としている。

3種類の量子コンピュータのモックアップを展示、量子コンピュータの応用事例の紹介も

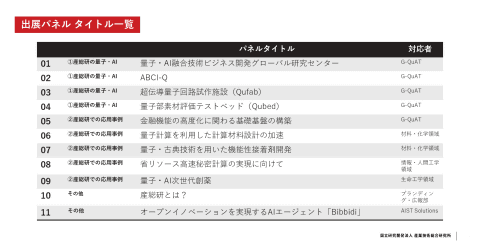

CEATEC 2025の産総研ブースでは、量子・AI等に関する11件のテーマで、パネル展示が行われる。

産総研やG-QuATの概要、ABCI-QやQufab、Qubedの紹介に加えて、量子コンピュータの応用事例として、「金融機能の高度化に関わる基礎基盤の構築」、「量子計算を利用した計算材料設計の加速」、「量子・古典技術を用いた機能性接着剤開発」、「省リソース高速秘密計算の実現」、「量子・AI次世代創薬」の5つを公開する。ここでは、それぞれのプロジェクトに携わっている研究者から、直接話を聞くことができる。

加えて、量子・AI技術によってもたらさせる未来を描いた「未来社会ビジョン」のイラストも掲示される。

さらに、産総研が100%出資するAIST Solutionsが、オープンイノベーションを実現するAIエージェント「Bibbidi」を展示。ブースでは、実際に操作することができる。企業が持つ課題や事業アイデアを入力すると、産総研が持つ技術とマッ チングし、ビジネスと技術を橋渡しした提案を行う。課題ベースからバックキャストして、技術やソリューションに辿り着くする新たな取り組みだ。

また、展示ブースでは、超伝導量子コンピュータと中性原子型量子コンピュータ、光量子コンピュータのモックアップも展示される。なお、超伝導量子コンピュータのモックアップは、現在の内部構造と将来の内部構造を、ひとつの筐体のなかに収めた特別なものが展示される。

益センター長は、「アジャイル・ダイナミック時代においては、できてから使ってもらうのではなく、いまから使ってもらうことが大切である。G-QuATの活動を知ってもらい、コンシューマも巻き込みながら、ABCI-Qの利用促進につなげていきたい。G-QuAT は、日本の産業を発展させるために、汗をかく組織である。それは、CEATEC 2025のテーマである『Innovation for All』とも合致している。CEATEC 2025への出展の狙いのひとつはそこにある」とする。

研究者の生きざまを描いた「研究者漫画」や、研究者ごとの「研究者カード」も配布

産総研の展示ブースを訪れると特典がある。

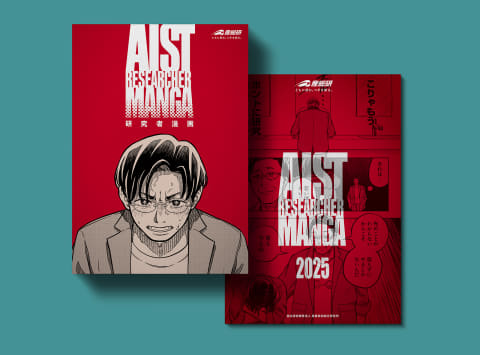

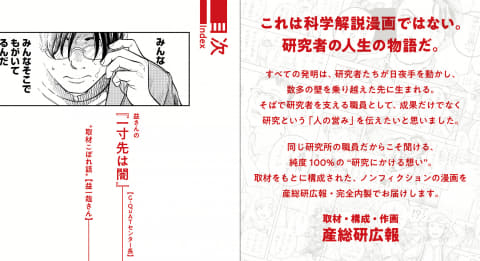

ひとつは、「研究者漫画」の最新作として、G-QuATの益センター長を描いた冊子が発行され、これがブースで初めて配布される。

産総研では、研究所内の広報漫画家が、取材から作画まで、完全内製した「研究者漫画」を発行しており、これまでに10人の研究者が漫画化されている。最新刊では、益センター長の経験をもとに、研究の苦労や楽しさ、喜びを描いており、G-QuATの理解にもつながりそうだ。

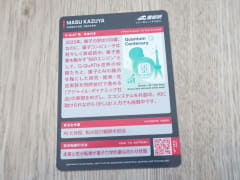

もうひとつは、「研究者カード」の配布である。産総研では、産総研の研究分野、そして研究者の多様性を見える形で体感してほしいとの思いから、研究者それぞれのカードを用意している。約2年前からスタートし、これまでに200種類以上の研究者カードが制作されている。

展示ブースで、このカードを持っている研究者に質問すれば、その研究者のカードを1枚もらうこともできるかもしれない。もちろん、益センター長も研究者カードを持っている研究者の一人だ。産総研ブースで、研究者カードを集めてみるのも隠れた楽しみだといえる。

コンファレンスは「量子コンピュータの産業化」「データとAI」「標準推進活動」の3つを予定

注目されるのが、会期3日目の10月16日午後3時から、展示ホール6のEステージで行われるコンファレンスだ。

「量子技術の産業化に向けた産総研G-QuATの戦略」と題して、G-QuATの 益センター長と、堀部雅弘副センター長が登壇。さらに、ゲストとして、台湾のデジタル担当大臣を務めたオードリー・タン氏を招き、量子・AI技術の社会実装や産業化などへと道筋、テクノロジーと社会の関係性について、グローバルな視点から語る予定である。

また、AIST Solutionsの逢坂清治社長が登壇する「“勘と経験”から”データとAI”へ製造業イノベーションの最前線~先進企業が実践する、次の事業の『種』の見つけ方~」が10月17日正午から、産総研が中心となった設立したHCMIコンソーシアムによる「人の活躍を経済成長に-国際標準と国内ディファクト標準推進活動及び取組み事例紹介」が、10月15日午前10時30分から行われる。

「G-QuATの設備や環境を知ってもらい、活用してほしい」

益センター長は、「アジャイル・ダイナミック時代は、技術進歩が速い。研究と社会実装の時間軸が短くなり、研究者や産業化に携わる人たちは、生の情報に触れることがより大切になっている。一方で、情報がネット上にあふれてはいるものの、直接、触れる機会が極端に減っているという現状も課題となっている。最先端の製品や部品を見て、感じることが、いままで以上に重要であり、この数年は、展示会に参加することを重視する研究者が増えていることを感じている。CEATEC 2025は、最先端技術に触れて、体験できる場に重要な場になる」と位置づける。

その上で、「産総研の展示やコンファレンスを通じて、G-QuATが持つファシリティが世界的に見ても貴重なものであること、これをシェアして利用できる環境が用意されていることを知ってもらいたい。また、産総研は企業の課題を解決することも支援でき、量子・AI技術をビジネスに活用できる可能があることも体感してもらいたい。量子とAIに関心がある人たちは、ぜひ産総研のブースに立ち寄ってほしい」と述べた。

量子・AI技術は、様々な技術の集まりであり、産業化において、様々な企業の参入が見込まれる領域でもある。

CEATEC 2025の産総研ブースでは、量子コンピュータを開発する人、周辺技術を作る人、量子コンピュータを利用する人、そして、スタートアップ企業や学生にとっても興味深い内容になりそうだ。