AIの発展に伴って発生している問題のひとつに、コンテンツの信頼性があります。現在発生しているAIに伴う信頼性の問題と、その問題が今後インターネットを破壊するまで悪化していく可能性について、教育系YouTubeチャンネルのKurzgesagtがムービーにまとめています。

AI Slop Is Killing Our Channel – YouTube

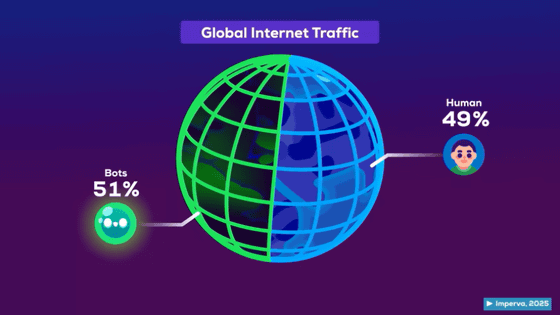

現代において、インターネットトラフィックの約半分はボットであると言われています。また、AIで生成されたムービーや本など、「AIスロッブ」と呼ばれる低品質なコンテンツが世にあふれているのも問題視されています。

AIによる低品質なコンテンツとしてしばしば問題を指摘されているのがGoogleの検索結果に表示される「AIによる概要」です。AIによる概要は、高速さを重視して性能を落としたAIモデルを使用していることで、不正確な情報を表示する事があります。中には、自分の名前を調べたら「10年前に死亡した」と示されたという声や、AIによる概要が誤った情報を示したせいで実際と異なる政治的思想を持つ人だと広められたという人もいます。

GoogleのAIによる概要でイスラエルに行ったこともないのに「イスラエル旅行をして物議を醸す動画を公開した人」とでっちあげられたという報告 – GIGAZINE

Kurzgesagtは学術系のコンテンツを作成する際、基礎調査から始まり、集めた情報を2~3人で徹底的に事実確認した上で、最終的に専門家数人から意見や批評を受け取るそうです。事実確認と情報源の収集だけでムービー1本あたり100時間かかるため、AIを導入して情報収集を高速化したら、プロセスがかなり削減できます。しかし、実際にAIで情報を集めて、その後事実確認を実施したところ、「完璧とは思っていなかったが、思っていたよりも誤情報がひどかった」とKurzgesagtは述べています。

Kurzgesagtによると、あるテーマについてAIの調査ツールを使用して、必要な情報の要約と概要を作成させたところ、約80%は情報ソースへのリンクを含んだもので、情報ソースの要約もかなり確かなものであったそうです。一方で、残りの約20%はAIがどこからその情報を見つけたのか分からないものであったとのこと。Kurzgesagtは「AIが私たちを喜ばせるために、研究テーマをより興味深いものにする情報をでっち上げた」と表現しています。

Kurzgesagtはさらに、「80%の情報ソースを含む確かな情報」についても、より掘り下げて情報ソースを深く調べました。その中に含まれていたニュースサイトの記事は、「AIエッセイ検出ツール」で72%の一致率が得られたものでした。つまり、あるニュースサイトではAIが提供した「ソースのない情報」を裏取りせずにニュースとして発信しており、そのニュースを学習したAIが「ソースのある情報」として提供するようになってしまったというわけ。2025年には、1200以上のニュースサイトやウェブサイトで、AIが生成した誤情報や虚偽のエピソードを公開していることが確認されています。

AIがより広まるにつれて、何が真実で何が根拠のない誤情報かを見極めるのは難しくなっていきます。Kurzgesagtは「AIがインターネットを不可逆的に破壊する可能性を秘めている」と述べています。

この記事のタイトルとURLをコピーする

・関連記事

なぜインターネットはどんどん劣化しているのか、昔の良かった頃に戻す方法はあるのか? – GIGAZINE

AIによってバーチャルアバターや顔出ししないナレーションの作成が容易になってVTuberやTikTokクリエイターの新たな波が押し寄せている – GIGAZINE

「悪いコンテンツは良いコンテンツを駆逐する」という「グレシャムの法則2.0」とは? – GIGAZINE

Googleで自分の名前を調べたら「AIによる概要」で「10年前に死んだ人物」と回答されたという報告 – GIGAZINE

アフィリエイト目的で有名ニュースサイトの名前を借りた低質なページが多数発見された問題で新たにCNNとUSA Todayにも魔の手が伸びているとの指摘 – GIGAZINE

元の記事を確認する