採用市場での競争が激化する中、人材を「募集」するのではなく「獲得」する「タレントアクイジション」という新たな採用概念に注目が集まり始めている。そんな中、TalentXが「タレントアクイジション」をテーマにした大型イベントとしては日本初となる「Talent Acquisition Conference 2025」を開催した。今回は、そのイベントの内容をお届けする。(以下、発言は要約)

Talent Acquisition Conference 2025とは

タレントアクイジションの考え方を日本企業に広め、人事が今できる取り組みを共に考え学ぶ大型カンファレンス。従来の欠員補充型採用ではなく、中長期的な視点で潜在層に戦略的にアプローチし、競合と争わず人材を獲得する仕組みを探る場を目指して開催された。

熾烈な人材獲得競争の中で求められる「タレントアクイジション」のアプローチ

株式会社TalentX(以下、TalentX)は「未来のインフラを創出し、HRの歴史を塗り替える」をビジョンに掲げ、採用活動をマーケティングへ進化させることを目指すHRテクノロジー企業だ。

「タレントアクイジション」とは中長期的な企業成長を目的に、マーケティング思考を取り入れながら転職潜在層へ戦略的にアプローチする、新たな人材獲得の概念のこと。従来の短期的な欠員募集に対して採用活動を行う「リクルーティング」から、経営戦略に紐づくHR戦略としての「タレントアクイジション」へと、採用の考え方自体を変革することが必須であると同社は提唱している。

オープニングセッションで登壇した代表取締役社長の鈴木貴史氏は「今回のイベントはタレントアクイジション啓蒙の集大成」と述べるとともに、日本の採用市場の現状について警鐘を鳴らした。

鈴木氏「労働人口は減少の一途をたどる一方で、求人数は右肩上がりで伸び続けています。経団連調査の調査では、約50パーセントの企業が人材獲得を最重要経営課題と認識していると回答していますが、それでもなお採用活動をアップデートできていない企業様が日本には多く存在しています。

こうした背景の中で、今必要なアプローチは大きく2つ。ひとつは潜在層への戦略的なアプローチ、もうひとつは採用コストの最適化です。現在、転職を本格的に検討していない潜在層は約1,000万人いると言われています。この転職潜在層にどうアプローチし、関心を持っていただくかが今後の採用成功の鍵を握るのです」

さらに鈴木氏は、タレントアクイジションに欠かせない三位一体のアプローチ「Attract」「Nurture」「Engage」の重要性についても説明した。

鈴木氏「単なる欠員補充のために、求人広告や人材紹介で顕在層を刈り取るのではなく、まずは潜在層を惹きつける仕掛けをつくり(Attract)、タレントプールとして中長期にわたり関係を築きながらファンを育て(Nurture)、入社後はアンバサダーとしてリファラル採用を推進していただく(Engage)。

このように、中長期にわたる経営目標と連動した採用戦略をいかに回していくかが、持続的に優秀な人材を獲得できるかどうかの分かれ道。本日は皆様とともに新たな日本の採用のあり方を考えていければと思います」

【Attract】オウンドメディアを活用したタレントネットワーク戦略

オープニングセッションの後は、三井住友海上火災保険株式会社(以下、三井住友海上)の黒川氏、笹松氏によるライトニングトークとパネルディスカッションが行われた。

「Attract」とは、求職者の関心を引きつけ自社への興味を喚起し、採用活動の入り口となる重要な要素。具体的には、自社の情報を継続的に発信し、候補者との接点を創出し続けることで、転職潜在層にも自社の魅力を伝える取り組みを指す。

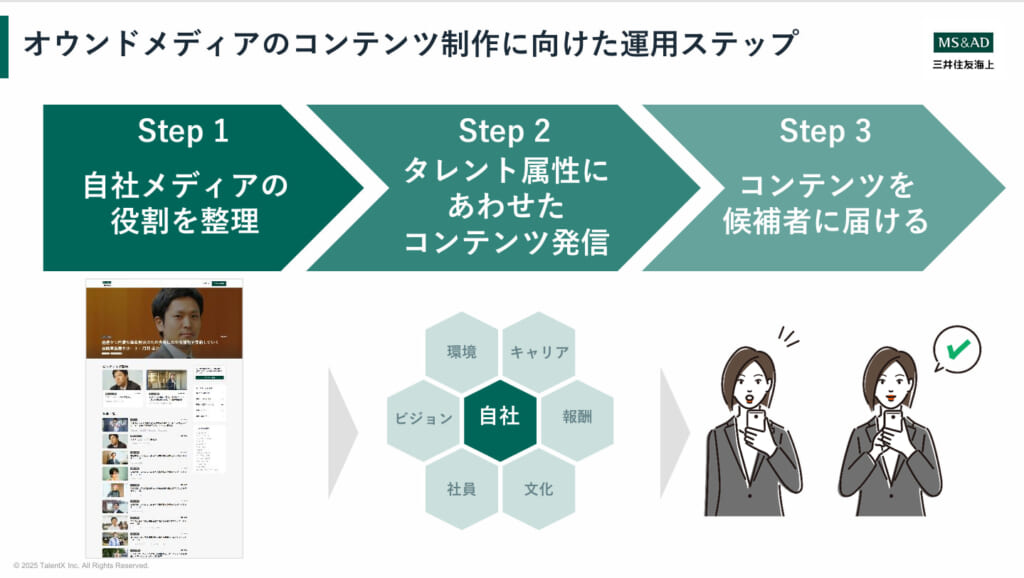

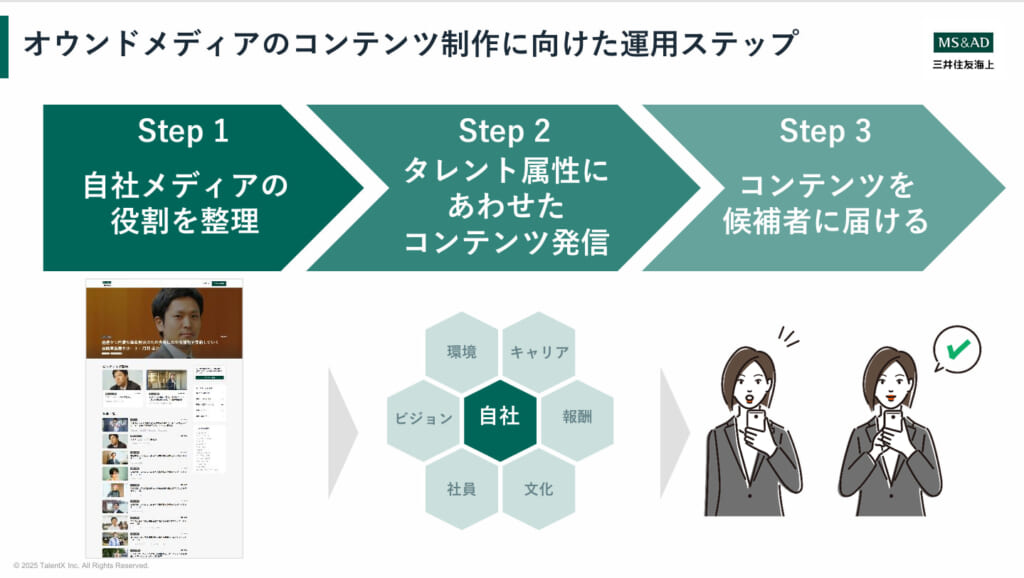

更新性が低く「静的な情報発信」にとどまる従来型の採用サイトでは、継続的に潜在層の関心を引き出すのは難しい。そのためタレントアクイジションにおけるAttractでは、オウンドメディアやSNSのような「動的な情報発信」が不可欠となる。

三井住友海上では独自の採用プラットフォーム「MSタレントネットワーク」を構築し、オウンドメディアをキードライバーとした循環型の採用戦略を展開している。

黒川氏「当社では、新卒辞退者やキャリア採用の候補者、退職者、セミナー参加者など、6つの属性ごとにタレントを管理しています。候補者様の情報を蓄積しながらオウンドメディアのコンテンツを配信することで高い反応率を実現しており、開封率は平均60〜70%ほど。一方でオプトアウト率は1%前後と、タレントプールの資産を大きく毀損することなく運用が図れています」

続いてオウンドメディアの運用を担当する笹松氏から、オウンドメディア運用の施策とその効果が語られた。

笹松氏「コンテンツは社員インタビューや社内制度の紹介、イベントレポートなど自社理解が深まるものを制作。情報を届けるために、採用サイトからの動線を設け広く認知を獲得する一方で、タレントプールの属性ごとに情報を出し分けを行っています。

また求人応募に直接つながる取り組みとして、TalentX社の採用ブランディングサービス 『MyBrand』のLP作成機能を使い、空きポジションを『MyTalent』に登録されている候補者に直接届ける取り組みも行っています」

「Attract」フェーズでは、発信頻度の向上がPV数や意向形成につながるほか、メディアに取り上げられた社員のモチベーション向上といったインナーブランディングの効果もある。外部と内部、双方にブランド資産を積み上げて採用競合と差別化する「Attract」の取り組みとして、こうした採用オウンドメディア運用の重要性は今後さらに高まっていくはずだ。

【Nurture】候補者データを活用したナーチャリング戦略

続いて、株式会社ニチイ学館(以下、ニチイ学館)の千石氏から、候補者データを活用したナーチャリング戦略の事例が共有された。

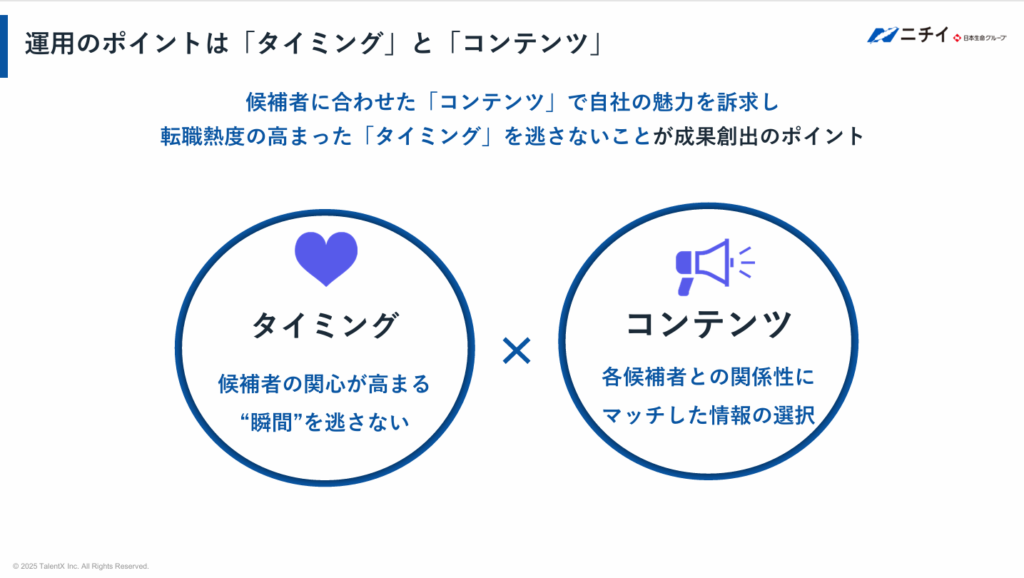

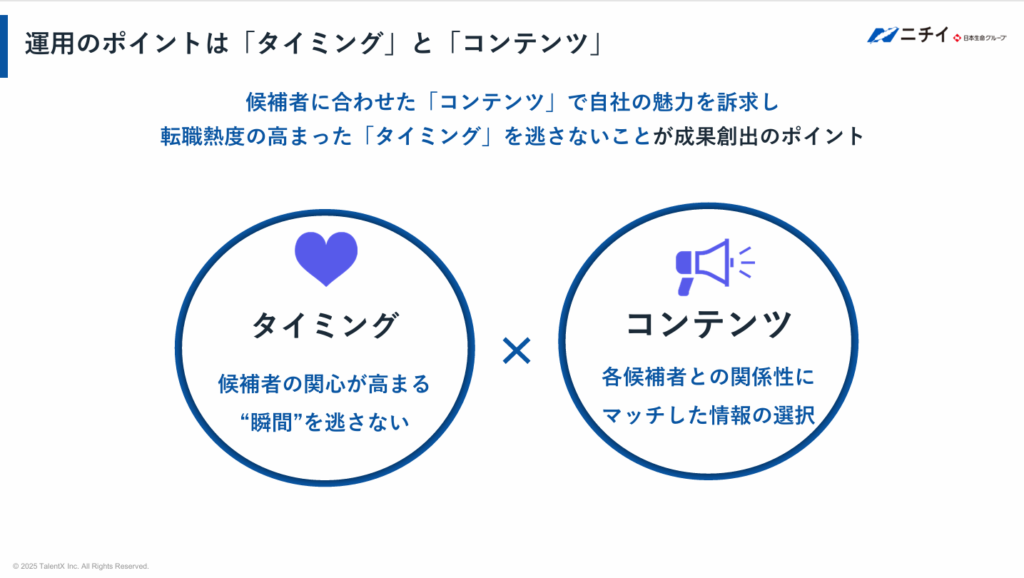

タレントアクイジョンにおける「Nurture」とは、接点を持った候補者との関係性を中長期的に育成し、転職意向を高めるアプローチのこと。潜在層の転職タイミングはそれぞれ異なるため、各々の転職意向に合わせたアプローチが必須。それを実現するには、候補者の属性に合わせたコンテンツ発信と、候補者の行動変化を検知する仕組みの構築が重要だ。

ニチイ学館では、医療事務と介護領域を中心に3万名規模のタレントプールを構築し、各候補者に最適化したナーチャリングを展開している。千石氏は「選考辞退者だけでなく、様々な候補者をタレントプールしている」と語り、具体的なアプローチ方法を事例とともに共有した。

千石氏「具体的には選考辞退者、退職者、直接登録の方、そして講座の参加者という4つの対象をタレントプールとして登録しています。中でも特徴的なのは『講座参加者』でしょう。ニチイ学館の強みは医療・介護分野の資格講座を運営している点で、『日本の医療を学ぶ』という社名の由来にもなっています。講座で学んでくださった方を組み込むことでタレントプールの裾野を広げています。

タレントプールの運用は、本社でナーチャリングを行い、転職意欲が確認できた段階で各拠点がアプローチする役割分担をしています。転職意欲を検知する方法は2つ。ひとつはアンケートで『転職意向がありますか?』と伺い、あると答えた方に直接ご連絡する方法。もうひとつは『MyTalent』のホットタレント機能を使って、メール開封やサイト訪問といった行動データから転職意向の変化を検知、最適なタイミングで声をかけています」

結果的に同社は約14か月で350名を採用。そのうち6割は『MyTalent』への登録から1か月以内、4割は2〜12か月以内の入社となった。千石氏は後者について「会社紹介や職種の魅力、社員インタビューなど、継続的なコンテンツ配信が志望度向上につながった」と分析する。

「Nurture」フェーズでは、データマーケティング的な手法を活用しながら、転職意向が高まった瞬間を検知する仕組みが機会損失防止のカギとなる。さらに、ニチイ学館の事例のように戦略的に候補者を集め、中長期的に関係性を育てながら志望度を高めていく仕組みを構築することで、企業の将来的な人材基盤はより盤石なものになるだろう。

【Engage】社員が自発的に動くリファラル採用の仕掛け

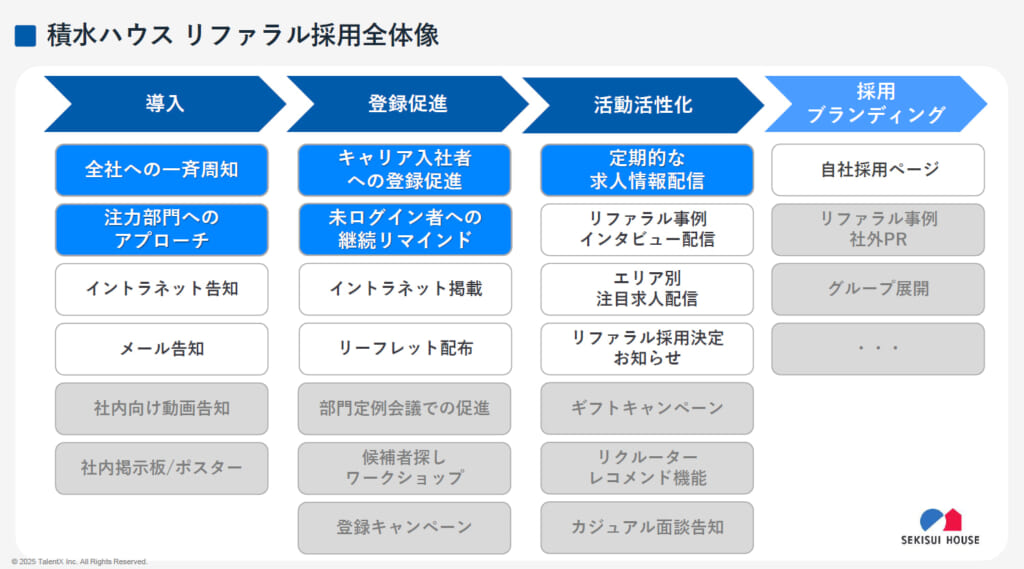

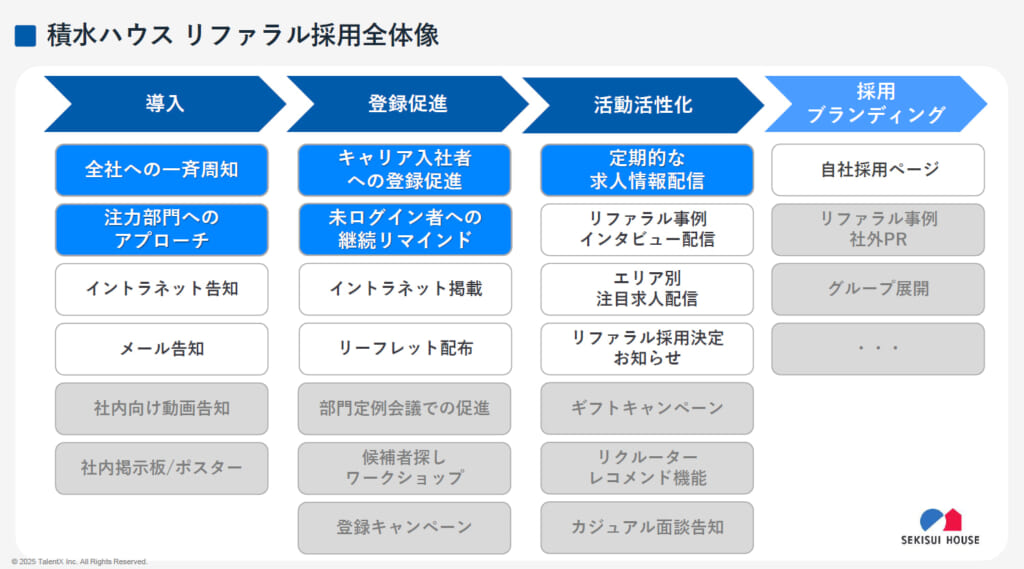

積水ハウス株式会社(以下、積水ハウス)の大村氏が、リファラル採用プラットフォーム「MyRefer」を活用しながら、社員が自発的にリファラル採用に参加してもらうための仕組みについて紹介した。

タレントアクイジョンにおける「Engage」とは、入社した社員がアンバサダーとなり、自発的にリファラル採用を推進する仕組みを構築すること。リファラル採用は自社社員が動かなければ成果が出ないため、制度設計と併せて社員が自社の魅力を言語化し、周囲に推薦したくなる環境作りが欠かせない。

そんな中で積水ハウスでは2022年に「MyRefer」導入以降、従来を大幅に上回るリファラル採用実績を達成した。同社の大村氏は「社員が自発的に動くための取り組みを振り返ると、制度導入時の働きかけとオートメーション機能の活用が効果的だった」と振り返った。

大村氏「まず導入時に、全社アナウンスだけでなく社内主要会議にて、リファラル採用への協力の呼びかけを行いました。特に人材獲得市場がレッドオーシャンである技術系職種に対しては、技術系経営層のメッセージ動画や事例共有などの追加アクションも実施。その結果、3か月で5,700人以上が『MyRefer』に登録してくれました。

また、キャリア入社の方は前職の人脈や明確な転職先選びの理由を持っており、リファラル採用の波及効果がより期待できます。そこで入社時研修のタイミングで『MyRefer』についてしっかりご案内し、機会を取りこぼさないようにしています」

ほかにも未ログイン者にはオートメーション機能を活用し、登録促進のリマインドをするなど、工数をかけずに継続的な活動促進を実現している。「新規ユーザーを増やすための工数を最小限に抑えることができ効果的」と大村氏は評価している。

注目すべきは、同社がリファラル採用導入にあたってインセンティブ制度を設けていないことだ。大村氏はインセンティブなしでもリファラル採用が機能する理由について「リファラル採用の必要性を丁寧に伝え続けたことと、自社の企業風土によるところが大きい」と語った。

大村氏「当社では『人間愛』という根本哲学を大切にしており、社員もその哲学に共感している人が非常に多いです。リファラル採用の重要性を丁寧に伝えると、皆さん快く協力してくれます。

また、強い技術力と施工力、そして強固な顧客基盤を持つ積水ハウスグループだからこそ提案できるEVP(= Employee Value Proposition。企業が社員に提供できる価値のこと)の独自性が高く、サーベイでも社員の幸福度が高い。だから自然とリファラルにつながっているのだと思います」

実際、紹介に積極的な社員からは「積水ハウスには成長できる環境がある」「福利厚生が充実している」といったコメントが寄せられているとのこと。「Engage」フェーズでは、社員の満足度や働きがいがそのまま紹介のモチベーションにつながるため、社員自身に自社の魅力を実感・言語化してもらうことが欠かせない。外部候補者への訴求だけでなく、内部から生まれる信頼の声を資産として積み上げていくことが、競合との差別化と持続的な人材獲得力の確立につながるはずだ。

まとめ

本イベントの前編では、Attract・Nurture・Engageという3つのアプローチが具体的な事例とともに紹介され、それぞれが独立した施策ではなく、相互に連携した戦略的な取り組みであることが明らかになった。

後編のスペシャルセッションでは、日本企業においてタレントアクイジションがさらに浸透し、実践されていくためには何が必要なのか、実現に必要な視点と具体的アクションに迫っていく。

元の記事を確認する