1. はじめに

こんにちは!Qube開発チームのクワです。

最近、生成AIを活用したチャットボットによるお問い合わせ対応の効率化がトレンドになっています。 私たちもその流れに乗り、「生成AIを利用したお問い合わせ業務の削減」に挑戦してみることにしました。

この記事では、Googleが開発した「NotebookLM」を使い、私たちがお問い合わせ対応という課題にどう取り組んでいるか、その挑戦の過程をご紹介します。

2. 今回使用するツール「NotebookLM」とは?

今回の業務効率化で、私たちが選んだツールはNotebookLM(Googleが提供しているRAGツール!)です。

RAGはAIが外部のデータベースを検索して、その情報をもとに回答を作る仕組みです。

GoogleドキュメントやPDFファイル、Webサイトなどを手軽に情報源(ソース)として取り込める、とても便利なツールです。

一般的な生成AIと違い、Web上の不確かな情報ではなく、あくまで「社内の公式ドキュメント」といった手元の資料に基づいて回答を生成してくれるのが、私たちがNotebookLMを選んだ最大の理由です。

3. 私たちのチームが抱えていた「問い合わせ対応」の課題

私たちが運営しているBtoBコミュニケーションプラットフォームQubeは、ありがたいことに日々多くのお客様にご利用いただいています。それに伴って、操作方法や仕様に関するお問い合わせもたくさんいただきます。

▽「Qube」について

私たちは過去の対応をすべて台帳に記録しチームで共有しています。その中で、いくつかの課題が少しずつ顕在化していました。

-

課題1:回答が「あの人しか知らない」状態(属人化)

複雑な仕様に関する質問が来ると、「これはAさんに聞かないと分からない…」という状況が頻発していました。個人の経験や記憶に頼ってしまっているため、回答のスピードや品質にバラつきが出てしまいます。これでは、担当者が不在の日は対応がストップしてしまいます。 -

課題2:活用しきれない過去の対応履歴

もちろん、過去の問い合わせと回答は台帳に記録しています。しかし、その膨大な記録の中から「今回のケースに似た質問」を的確に探し出すことに、多くの時間を費やしていました。キーワードで検索しても、少し表現が違うだけでヒットしない。結局、目視で一件一件確認するということも少なくありませんでした。 -

課題3:お客様と私たちの「時間」が奪われていく

この「属人化」と「検索性の低さ」のせいで、一つの回答にかかる時間が長くなっていました。結果として、お客様をお待たせする時間が増え、私たちも本来やるべきサービスの改善といった時間を使えない。この状況が、チームにとって大きな悩みとなっていました。

4. 検証中! NotebookLM活用ステップ

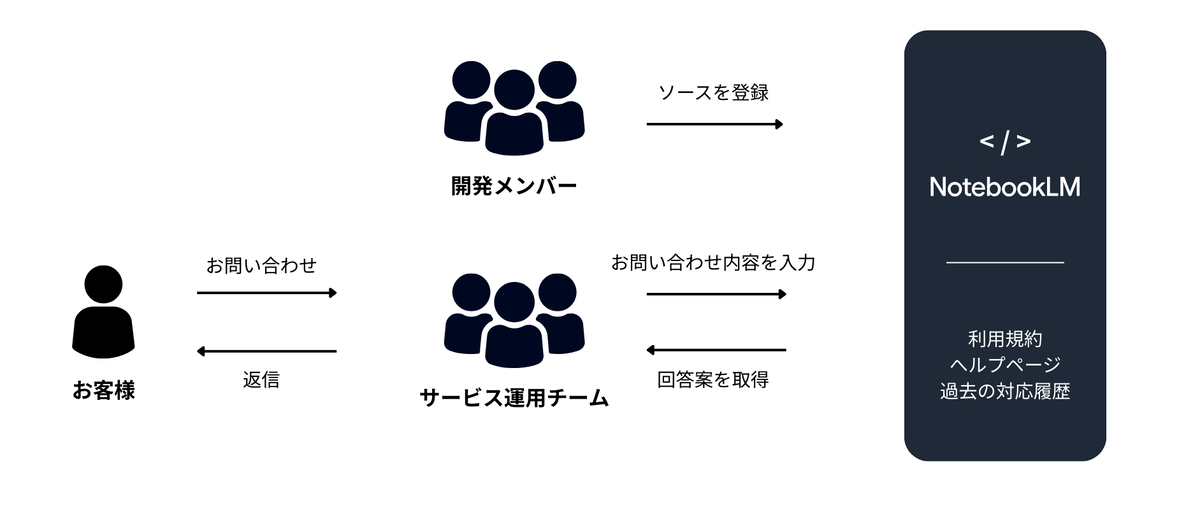

実際に私たちがどのようにNotebookLMを使っているか、簡単なステップをご紹介します。

-

情報源(ソース)を読み込ませる

まずは、ヘルプページや利用規約はWebサイトのURLを指定して、過去の問い合わせと回答集はPDFやドキュメントファイルとして、NotebookLMにすべて読み込ませます。 -

お客様からの問い合わせ内容を質問する

お客様からの問い合わせメールより、ご質問いただいた箇所をコピーしてNotebookLMに質問します。「〇〇の機能の使い方がわからない」といった感じです。 -

AIの回答を元に、返信文を作成する

NotebookLMが、アップロードした資料の中から関連する箇所を引用し、回答の要約を生成してくれます。私たちはその要約と引用元を参考に、お客様向けの丁寧な返信文を作成して対応完了です。

5. 検証から見えてきた「可能性」

まだ本格導入には至っていませんが、今回の検証を通じて、私たちのチームにどのような良い変化をもたらすかが見えてきました。今回は、私たちがNotebookLMに期待していることを2つご紹介します。

-

可能性1:回答スピードの劇的な向上

これまで多くの時間を費やしていた「あの資料はどこだっけ?」という検索時間が、大幅に削減されることを期待しています。必要な情報を瞬時に提示してくれる。これが実現すれば、お客様をお待たせする時間も大きく減らせるはずです。 -

可能性2:より創造的な業務へのシフト

調査業務の負担が減ることで、メンバーがより創造的で本質的な業務に集中できる時間が増えるのではないかと考えています。「この問い合わせが多いから、サービスのUIをこう改善しよう」といった、サービスの未来を考える前向きな議論が活発になる事が期待できます。

6. 今後の課題と展望

もちろん、メリットばかりではありません。 AIの回答精度は、読み込ませる資料の質に大きく依存します。そのため、「情報源となる資料を、常に最新の状態に保つための運用ルール」をどう確立するかが現在の課題です。

今後はこの課題に取り組みながら、より多くの資料をNotebookLMに学習させ、精度を高めていきたいと考えています。さらに、お客様により便利にサービスをご利用いただけるよう、Qube自体にAIチャットボットを搭載する機能開発も現在並行して進めています。将来的にはQube上で人を介さずにAIチャットボットがお問い合わせ対応をすることができるようになる予定です。

こちらの続報も、ぜひ楽しみにお待ち下さい。

7. まとめ

今回は、私たちが始めた「NotebookLMを使った問い合わせ対応の効率化」という挑戦の、リアルな途中経過をご紹介しました。

-

チームの悩み: 回答の属人化や、過去のナレッジを探す時間による業務の圧迫。

-

今回のアプローチ: NotebookLMに社内資料を読み込ませ、問い合わせ対応の一次調査をAIに任せてみる。

-

期待される効果: 回答時間の短縮、属人化の解消、新人教育コストの削減など。

まだ検証段階ということもあり、今回は詳細なデータなどをお見せすることはできませんでしたが、私たちの挑戦はまだ始まったばかりです。これからも挑戦は続いていきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【関連記事】

この記事を書いた人

【ニックネーム】

クワ

【経歴】

入社3年目

BtoBコミュニケーションプラットフォーム「Qube」の開発に携わっています。

【趣味】

野球観戦、イベント参加

【一言】

最近、運動不足による体力低下を感じます。