こんにちは。CATエヴァンジェリスト・石井優でございます。

(情報)統合型ソフトウェアテスト管理ツール「CAT」について

現在SHIFTが提供するCATとは、テストの実行管理に主眼を置いた正式名称「CAT TCM(Test Cycle Management)」という製品を指します。ケースと実行結果・エビデンスの管理、およびプロジェクトの進捗管理や品質分析を担うツールです。詳しいご紹介はぜひ製品HPをご確認ください。

ソフトウェアテストシンポジウムであるJaSSTの新潟地区「JaSST’25 Niigata」が2025/9/12(金)に開催されました。

その中から基調講演である「デザインから考えるアプリにおける品質とは?」櫻井 裕基氏(フラー株式会社)の内容をレポートします。

資料はJaSSTの公式サイトにて公開されています。合わせてご確認ください。

JaSST’25 Niigata 公式サイト セッション情報

内容について主に箇条書きで記載していきます。

講演概要

-

タイトル デザインから考えるアプリにおける品質とは? (JaSST’25 Niigata 基調講演)

-

日時 2025年9月12日(金) 13:00-14:30

-

場所 NINNO(ニーノ)

-

登壇者 櫻井 裕基氏(フラー株式会社 取締役・CDO)

はじめに

-

昼に新潟名物のタレカツ丼を食べすぎました。美味しいです。二層(ご飯の下にもカツが入っている)になっているやつをぜひ食べてみてください。

-

今回、QAという分野での発表ははじめて

-

ソフトウェアテストの指南書を読むところから始めて、今回のためだけにつくってきました。

櫻井 裕基氏の自己紹介

-

フラー株式会社の取締役CDO、及びデザイン統括

-

新潟県上越市出身

-

高専を卒業後、大学の工学部デザイン工学科へ進学

-

進学と同時に代表から声がかかり2013年に創業を決意

-

入学届と休学届を同時に提出し、大学窓口の方を困惑させたのが23歳のころ

フラー株式会社について

-

千葉・柏の葉と新潟に活動拠点を持つ

-

2025年7月に上場

-

スマホアプリの開発を主な業務としている

-

会社としての活動は次の通り

Figmaユーザーグループ(Friends of Figma Chiba)、STUDIO Experts認定、グッドデザイン賞獲得、ロゴ、ブランディングなど。ビールのブランディングなども手掛けている。 -

過去のプロダクトは次の通り

長岡花火の公式アプリ、Snow Peakのアプリ、ハードオフ、大地の芸術祭、docomo、ヒフミ投信、銚子丸、ふるさとチョイスなど -

デザインだけでなく企画の段階から参画して、開発、運用までを手掛けている

今回のトピック

-

アプリとは何か

-

デザインから見るアプリにおける品質の6つの要素

-

6つの要素の中から4つの要素をピックアップして紹介

「見つけてもらえるか」「使われる状況があるか」「魅力的かどうか」「進化しつづけているか」

アプリとウェブの違いとは?

アプリ開発のむずかしさという点を語るうえで、アプリとウェブサイトの違いという点の紹介がありました。

(注釈)

この登壇では一般的なスマホアプリ(iOS、Android)を “アプリ” と呼んでいる認識です。PCのアプリケーションやWebアプリケーションは本内容ではスコープ外と捉えています。

アプリとウェブで違う要素

-

告知面、認知面(どうやってそれぞれのユーザーになるか、ユーザーの性質)での違い

ウェブは一見さんがユーザー。

アプリはWebを見て「アプリをわざわざインストールして使ってみよう」と興味をもって敷居を超えた人たち、コアファン向け。

-

アプリだからこその強み

スマホだからこそ使える機能がたくさんある。GPS、カメラ、Bluetooth、通知、Wi-Fi、加速度センサー、指紋・顔認証、タッチパネル…

スマホはリッチな端末でありそのうえで成り立っている世界。 このリッチさを感じるよい例として、iOSのBlackboxというアプリがある。加速度センサーとか通知機能をふんだんに活用した激むずクイズ。こんな機能やセンサーがあったんだと気づき、アプリはこんなに質の高い環境のなかにいるのかを感じられるもの。ぜひやってみてほしい。

-

アプリはプラットフォーム(Apple、Googleなど)に依存する

ウェブは、任意のタイミングで自由にリリースできる。

アプリはプラットフォームへの申請も関わるためリリースのハードルも高い。例えばコロナ禍の期間、”コロナ”とテキストが入っているアプリは問答無用でNGになった。新型コロナウイルスに対するミスリードを起こすと問題になるという懸念を起点とした事象。こうしてプラットフォーマーから却下されることもある。

-

オンライン、オフラインの違いからくるテストケース数の多さ

アプリはオフラインでも利用できるため、テストケースが非常に多くなる。品質保証の難易度が高い。反面、例えばGoogleマップでダウンロードして電波のないところでも利用できるといったこともできる。ユーザー体験が大きく変わる。

今のアプリの使われ方の動向からみる市場のむずかしさ

アプリを使ってもらうことのむずかしさという点で考えるとアプリの使われ方の動向が深く関わってくるということで、一般的な使われ方のトレンドなどについての紹介がありました。

フラーではアプリの分析調査も実施している。インスタの利用動向調査など。次のような情報がわかっている。

アプリの利用動向

アプリは家の感覚と似ている。毎日使うアプリのみがよいのかというと違う。毎日起動されてなくても、東京防災のアプリはいざという時に使う。

一人あたりの所有している100個の中に入るのはむずかしい。そうして使われることはもっとむずかしい。

-

アプリの脅威分析

アプリによっては競合アプリとの関係性、排他なのか共存なのかがかわる。

例えば、日記アプリは5個も入れない。(このアプリを入れたらこれはいらない) 料理のアプリであれば、DELISH KITCHENやクックパッドなどは比較するために同時に使われる。前者と後者で生き残り方が違う。

こういった要素が使われるアプリを提供するという点のむずかしさに直結している。

(石井の所感)

-

手のひらの中にあるアプリの競合がものすごく多いことが伺えた。もはや手のひらの戦国時代。

-

使ってもらうという点ではハードルがめっちゃ高いように思える…。

-

いざという時に必要なアプリという点では、こんまりさんの「片付けの魔法」を思い出す。いつもは利用しないが縁の下の力持ち(例えば懐中電灯とか、工具のドライバーとか)という概念がある。アプリも同じ。

アプリの6つの視点

ここから、櫻井氏が捉えている、よいアプリを開発・提供するための6つの視点の紹介となります。シンプルな語り口で深い内容でありました。

よいアプリを提供するためのピラミッド

-

持続性 進化しつづけているか

-

情緒性 魅力的かどうか

-

ユーザビリティ 使いやすいかどうか

-

信頼性 正常に動作するか

-

利用状況性 使われる状況があるか

-

認知性 見つけてもらえるか

アプリプラットフォーム上でのアプリの動向

よいアプリの視点を語る前提として、アプリの生き残りのむずかしさについての紹介がありました。

-

Google Playに存在するアプリ数は1,567,576個(2025年)

-

2024年に削除されたアプリ数の割合は47%

プラットフォーマーによって定期的に削除されていっている。 -

主な削除の理由 デザイン品質に起因、詐欺・不正行為、古いアプリ、スパム、低品質、セキュリティーポリシーなど

これもまたウェブではない環境の厳しさである。プラットフォーマーによって精査され、求められる品質も高まっている。

ここから、アプリの6つの視点のうち4つについて紹介がありました。(ユーザビリティと、信頼性については一般的な話ではあるので4つにフォーカス)ピラミッドの土台から紹介していきます。

1. 認知性 見つけてもらえるか

上記の様に市場にはアプリ数多ある状態。どこを入口にしてどうやってインストールして使ってもらうか?を考えないとその先がないといった旨を説明していました。

-

そもそもつくったからといって触ってもらわなければ土俵には立てない。

-

見つけてもらうための質、入り口のデザインが必要。

-

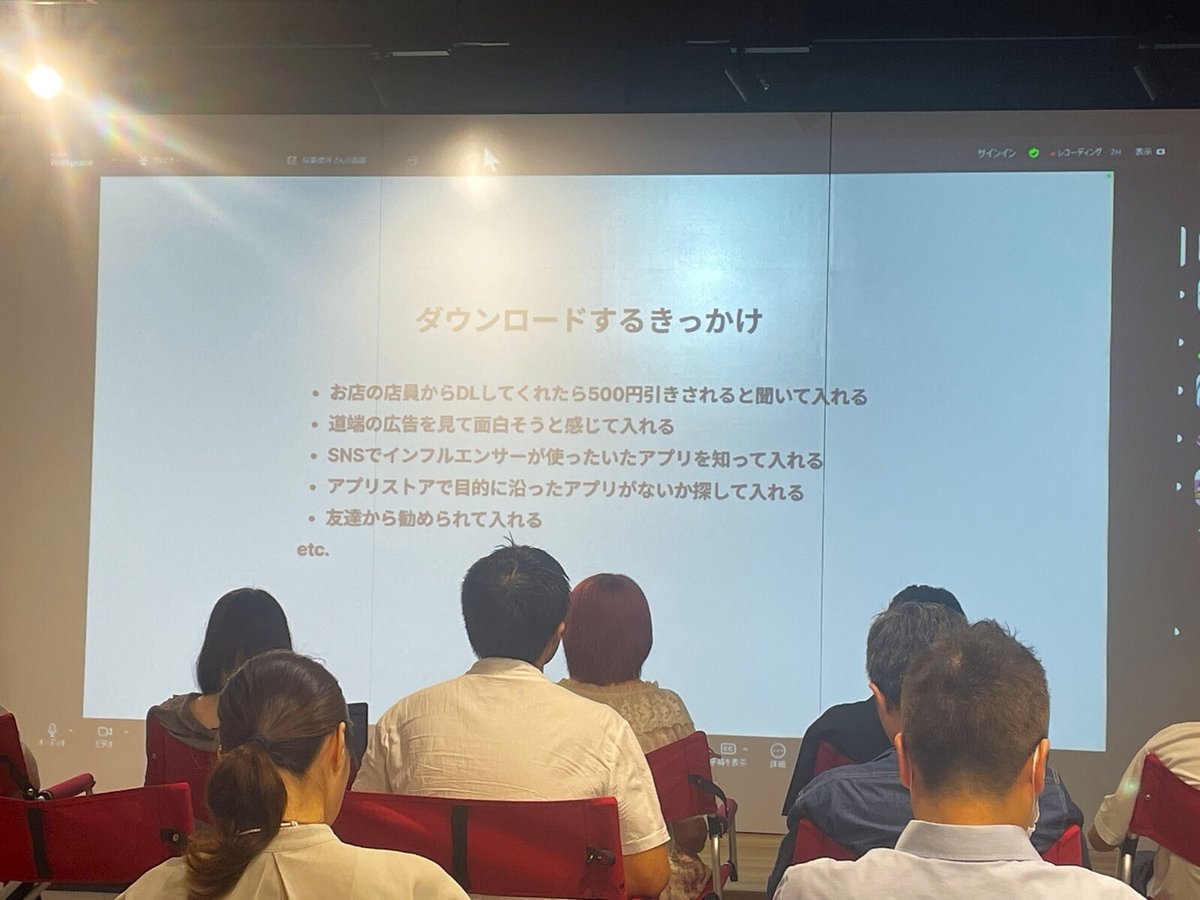

今参加している人たちが最近ダウンロードしたきっかけは次のようなものがあると思います。

口コミ、1,000ポイントゲット、広告、友達からのリンク、カテゴリで検索 -

アプリとの出会い方があり、出会い方を高めるための観点は次の4つ(以下(1)~(4))と考えている 。

-

デジタルマーケティングの領域でもあるが、今回はデザイン寄り観点の話をする。

(1)短く・呼びやすい

-

よい例は”LINE”。なぜ、短く呼びやすい必要があるか。

-

同じ見た目のアイコンも多々ある。その時に名前を認識できる必要がある。

-

スマホのメニュー上でアプリ名が長いと3点リーダーで省略される。

-

アプリ名は忘れる。「うーん、あれ、あのアプリ…なんだっけか?」

ウェブは名前で伝播することはない。対してアプリは道具なので、短くて呼びやすい必要がある。 -

これに付随して、テキスト入力に強いというのも考える必要がある。

「ラインしとくね」「あのティックトックで流行ってるあれさー」といったように会話にアプリが出る。口語としてテキストで使われることが多い。

(2)記憶に残るロゴ・シンボル

-

それぞれのロゴにはプラットフォームの基準がある

「テキストを入れてはいけない」「多言語対応するときは?」

こういったレギュレーションを守りつつ、探しやすいアイコンをデザインする必要がある。 -

アプリはアイコンで探す。これが顕著に思うのはアイコンが変わったとき。

アプリのアイコンが変わることはあるが、その時「あれあのアプリなくなった?」と思った経験は誰もがあるはず。

ウェブは顔がない。対してアプリはアイコンという顔がある。

(3)瞬間的に魅力が伝わるストア画面・説明文

-

同じカテゴリのアプリでも似たようなアプリはストアにたくさん存在する。

-

ストアは説明文が表示されているがそこまで熟読しない。開発側はめちゃめちゃ考えて色々書くが読まれない。

-

ぱっとわかりやすい画面・説明文をデザインする必要がある。

(4)さまざまな媒体を考慮したビジュアル設計・世界観

-

見つけてからダウンロードして使ってもらうまでの過程がある。これはアプリ独特の考え方。全部繋がっている必要がある。

-

例えば、広告を見てWebサイトを見て、ダウンロードしてアプリを開く。

その一連の中で、「広告を見て、インストールしてみると雰囲気が違うアプリであった」ということは避ける必要がある。電車広告のトーンから入れるまでのギャップが内容にといったこと。 -

LPの設計や、アプリの世界観の統一は、アプリを入れた後の安心感につながる。

2.利用状況性 使われる状況があるか

アプリをインストールしてスマホの中に入ったあと。次に考えるべきはいかに使われるか。一般的にはペルソナ設定をしてそこに合わせてデザインするという話がありますがそれに対する向き合い方が語られていました。

-

アプリの利用を考えるとき、ジョブ理論というのがある。もっている時間の中から割いてもらう必要がある。

-

人間の生活に密接に関与しているので使われる状況が重要。

-

起きて、ご飯を食べて、会社行くまでの生活にアプリが入ってくる。

-

ユーザーの利用想定はペルソナ手法では捉えきれない。一般的には典型的なユーザー像を描きそれを基準に開発していくというのがペルソナ手法。

-

ペルソナ手法は限界として、架空の人物に引っ張られすぎて実際の状況にマッチしないことが多い。

-

例えばLINEというアプリのペルソナはもはや1つのペルソナに収束しない。老若男女・利用シーンなど様々である。

-

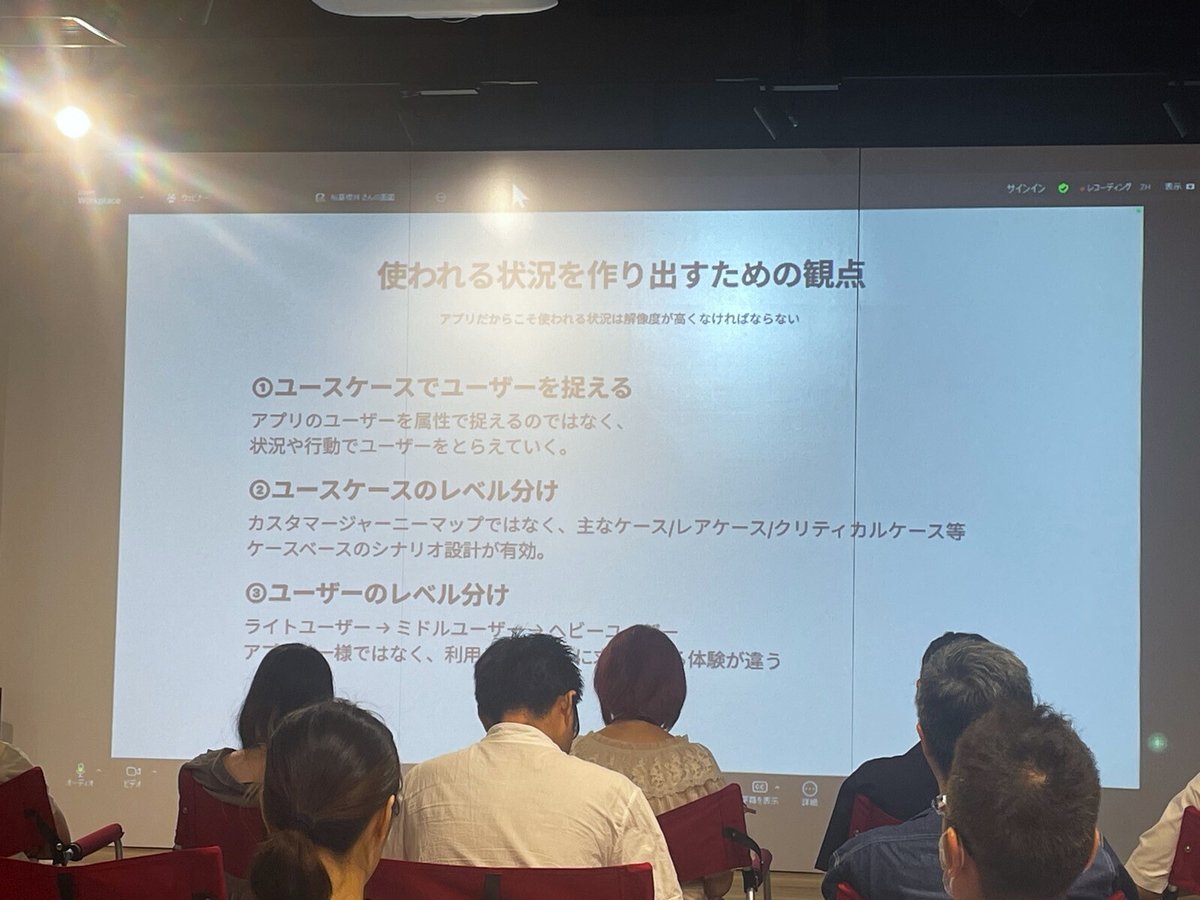

ではどのような観点で使われる状況を捉えているかを3つ紹介。今回は家電・家具のリサイクルチェーンのアプリの例で話す。

(1)ユースケースでユーザーを捉える

-

一般的なよくない例として「ペルソナを固定する」を挙げる。 ペルソナに合致しないユーザーを見落としてしまうリスクがある。

-

よくこのペルソナを「30代男性田中太郎」と決めたりする。

例えば30代であることや男性であること、田中太郎という名前であることは重要ではない。 -

これをユースケースで捉えると「近くの店舗で掘り出し物を探したい」「引っ越し前で家具をまとめて売りたい」といった形になる。

-

年齢や性別を問わず、ユーザーを捉えていく必要がある。

(2)ユースケースをレベル分けする

-

一般的なよくない例として「カスタマージャーニーマップをつくる。」を挙げる。

特定のストーリーだけで設計すると「アプリは不用品」を売るだけになって重要な機能を見落とす。

次のようにユースケースをレベル分けして考える。-

主なケース

買った商品の記憶を思い出したい。近くの店舗を探したい。

最も一般的なケース。ここは比較的洗い出しやすい。 -

レアなケース

さまざまな店舗を回る。 レアではあるが超重要なことがある。ここに気づくかどうかがファンの獲得につながる。 -

クリティカルなケース

ポイントを使って、支払いをしたい。

ここはトラブル、信頼を落とすことにつながる。

-

(3)ユーザーのレベル分け

ユーザーを次のように分けて考える。

-

ライトユーザー 店舗の場所や営業時間だけ確認する

-

ミドルユーザー 査定をする

-

ヘビーユーザー お宝探し、出品

-

レベルによっての使われ方が違う。どこのレベル間の人たちの機能ですか?を意識しないといけない。

-

ライトユーザーからしたら、これ必要なんですか?と言われるがヘビーユーザーからはめちゃ使われる。

こういった点から、品質を見極めていく必要がある。テストをする時、それぞれを意識することが重要と考えている。

(石井の所感)

-

ペルソナ手法やカスタマージャーニーマップといった古典的なメソッドに対する実践の向き合い方、その根拠が示されており目からウロコでした。

-

それに対する批判ではなく、解決方法まで示している点。非常に貴重な知見であると感じました。

質問

-

Webとアプリで認知性についての考え方が変わるか?

異なると思う。認知性という点がどこを指すのかによると思いますが、URLを共有しやすい。Webの読み物だったらコンテンツが先に来る。コンテンツを見たい!からサイトに入る。アプリはモノへの認知が先に来る。

見つけられやすさも、LINE上での広まりやすさとアプリの広まりやすさで違う。

-

起動時間が少ないが価値提供がされていることを評価するには? (例えば懐中電灯は利用頻度が少ないがいざという時に必要となる。それがいざという時に使われているのか?を評価したい。)

理想の使われ方・時間をまず仮説として持っておく。 歯ブラシのアプリであれば歯磨きをしている5分。その時に使われているか。その時にMAUとかDAUではない。仮説に対して合っているかを評価する。あとはアプリのレビューを確認する。みんな素直で書いてくれる。

-

ヘビーユーザーのつくり込みとライトユーザーのつくり込みの使い分け

ライトユーザー想像しやすい。ライトユーザーのユースケースはわかりやすいと思っている。想像できる範囲。

ミドルからヘビーユーザーは使い方を意識する。まったく理解できないことがある。どのような感性なのかを注意深く掘り下げていく必要がある。

(石井の所感)

3.情緒性 魅力的かどうか

同じようなアプリなんて結構ある。似たようなアプリが2つあった時にいかに魅力的かどうか。触っていて心地よい、その世界に戻ってきたいと思わせる事が重要と語っていました。

重要な3つのポイント

Duolingo(語学学習アプリ)に見る魅力

-

Duolingo(語学学習アプリ)は良い。ウィジェットもよい。ユーザーはDuoくんのためにアプリを触っていると考える。問題を押した時の触覚、音、タイミングも合っている。触っていて気持ちいい。

-

技術面でいうと最近はLiveというアニメーション制作ツールで実装すると動作が軽いものがつくれる。パフォーマンスが良いアプリがつくれる。

-

Duolingoはデュオくんがいないと困る。情緒的。数値で表せますかと言ったらできない。デュオくんがいるから頑張る。いかに人間が気持ちよく感じるかが設計されている。

-

アプリの評価について、ユーザビリティの調査から入るとアニメーションの必要性はまったく上がってこない。

-

また開きたいと思わせるワンポイントを置くことにこだわっている。回転寿司であれば「お待ちしています!」と一言あるとか。相手から言われてないのにつくっている部分がある。

(石井の所感)

-

すごくアーティスティックであり、これはゲームの制作と感覚が似ていますね。

-

ゲーム開発においては、「すべての要素を作っていくメンバーはアーティストである」と私は考えています。

-

映画の制作やドラマの制作においても同じ。この文脈では「開発者・設計者はアーティストであれ」ということを示唆しているようにも思えます。

-

開発者がもっと価値を出す一つの道ではあるが、反面コストが限られたなかで設計・実装していく、保守を考えていくという点では非常にむずかしいポイントでもあるなとの印象を受けました。独りよがりになってしまうとか、保守性の乏しいアプリを開発してしまうとか。価値を出していくことと、トンチンカンなものをつくってしまうことは紙一重です。

この道に入ると、デザインやシステムのデザイン感覚と、技量をつねに研ぎ澄ませていく必要があるなと感じる。

4.持続性 進化し続けているか

最後のポイントとして進化し続けているかという点について、スマートフォンとアプリの歴史を振り返りながら語られていました。

アプリの歴史を振り返る

-

2000年代はモバイル、クラウドツールの時代

アプリという概念が出た時代。

※インターネットやスマートフォンの機能を前提としたアプリ(Webアプリ・スマホアプリ)を指すと思われる。 -

2007年にiPhoneがスティーブ・ジョブズの口から発表された。当時のiPhoneはとっても小さい!

-

2010年代

SaaSが流行りだした。 -

2020年

ユビキタスコンピューティング、AIが実用性を帯びてきた。

進化し続けていく必要がある理由

-

インフラ環境の進化はものすごく早い。

ネット回線の速度、OSの変化、スマホの容量はクラウド化。だからアジャイルという概念がある。 -

家に例えると、人間は高い賃貸に行くと低い賃貸に行けない。

アプリのユーザーも同じ。音質が悪いと、もう我慢できない。ぬるぬるに動いて当たり前。 -

品質基準はつくってもすぐに変化するため変えていく必要がある。

知ったら終わり、つくったら終わりではなく、学びつづけていくことが重要。

進化をしつづけていくための重要な3つのポイント

(1)神様(WWDC、Google I/O)の言うことは聞いておこう

プラットフォーマーがどちらの方向性を考えているのか、こういうようにしたいのか。

(2)親や子供が使っているアプリを聞いてみよう

地味ではあるが、20代が使うアプリを使うとなんで使っているのかわからないものもある。「違う世代のメンバーが利用しているアプリが理解できない」という状況では品質を評価できない。使っている人たちは変わっている。

Googleマップ1つとっても人によって使い方が違う。感覚を養っていく。

(3)自分が使わないアプリを触る癖をつける

車は簡単に試すことはできないが、アプリはすぐ試せる。敷居が低い。自分で体験することが必要。

QAとデザイナーはどう付き合っていくか?

最後に、JaSSTにちなんでQAメンバーとデザイナーではどう付き合っていくのがいいか?という点について言及されていました。

-

どうしてもQAは後からという固定概念があるが、品質を一緒につくっていく仲間。

-

エンジニア・デザイナー・QAを1つのチームに統合し、一緒にものづくりをする。例えば設計段階などでも各メンバーが一緒の会議体に入っていることが重要。

まとめ・石井の所感

-

2025年の”イマ”時点 でアプリが置かれている状況や向き合い方、プロダクトの価値の出し方が凝縮された90分でした。

-

スマホアプリの開発には携わっていませんが、私もSaaSのWebアプリに携わっているため非常に参考になるものでした。

-

これらのポイントを知っておくだけで、今後、機能や要件1つの設計の仕方などが大きく変わっていくと感じています。

-

JaSST’25 Niigataの基調講演はのっけからパワフルな内容であり、非常に感銘を受けました。ありがとうございました!!

(宣伝)私の担当するテスト管理ツールのCATもよろしくお願いします!公式HP

執筆者プロフィール:石井 優

倉庫事業企業のシステム部門にて、基幹システムの開発・保守・導入及び大規模基幹システム移行への参画を経験し、2015年SHIFTへ入社。CATエヴァンジェリストとして、ツールだけでなくプロジェクト管理プロセスに関する紹介や提案など幅広く活動中。CATやTDのことに興味があればいつでもご連絡ください!

✉ この記事の執筆者へ感想を届けてみませんか?🖊

「役に立ちそう!」「参考になった!」「思考が整理できた」など

記事を読んだ感想をぜひ、アンケートにてお寄せください。

次回の執筆テーマの参考にさせていただきます!

ご質問も大歓迎です◎★読者アンケートはこちら

★本記事のコメント欄でも受け付けております

✅SHIFTへのお問合せはお気軽に

https://service.shiftinc.jp/contact/

SHIFTについて(コーポレートサイト)

https://www.shiftinc.jp/

SHIFTのサービスについて(サービスサイト)

https://service.shiftinc.jp/

SHIFTの導入事例

https://service.shiftinc.jp/case/

お役立ち資料はこちら

https://service.shiftinc.jp/resources/

SHIFTの採用情報はこちら

https://recruit.shiftinc.jp/career/

元の記事を確認する