オハイオ州立大学の研究者らが、シイタケの「菌糸体」と呼ばれる部分を、コンピューター用のメモリチップとして使う研究を発表しました。将来的に、環境に優しい低コストなメモリチップの代替品となる可能性があります。

Sustainable memristors from shiitake mycelium for high-frequency bioelectronics | PLOS One

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0328965

Scientists Built a Working Computer Memory Out of Shiitake Mushrooms : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/scientists-built-a-working-computer-memory-out-of-shiitake-mushrooms

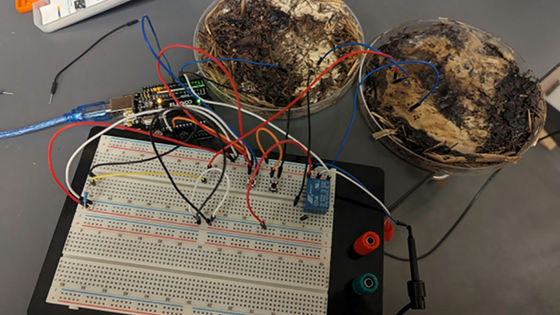

コンピューターにおける「メモリ(記憶装置)」とは、データを保存して読み取り/書き込みできる装置を指します。一般的なトランジスタは電荷に応じて「0」と「1」という2つの値のどちらかを切り替えて情報を送信しますが、通過した電荷を記憶し抵抗を変えられる特性を持った受動素子である「メモリスタ」は、人間の脳の情報伝達シナプスのように動作することで、従来のトランジスタを用いたものよりも小型かつ高性能なチップとなることが期待されています。

人間の脳のように情報を記憶できる「脳を模したチップ」が開発される – GIGAZINE

メモリスタは記憶領域と演算領域を統合することで、省エネルギー化や高集積記憶の実現、新たな設計アーキテクチャの開発につながることが期待されていますが、一般的にメモリスタ素子の材料や製造には、レアアースや高純度半導体プロセスが必要で、製造コストや環境負荷が課題となっていました。また、脳のように動作するコンピュータの開発に用いる小さな脳モデルである「神経オルガノイド」は、複雑な培養装置で丁寧に管理する必要があり、メンテナンスが大変です。

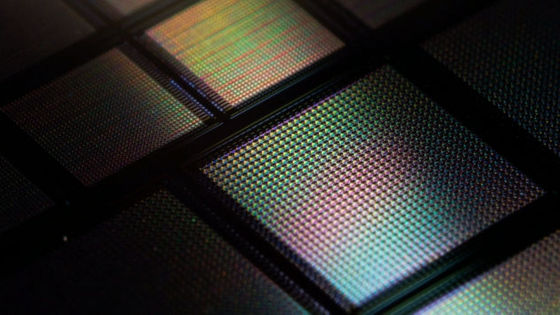

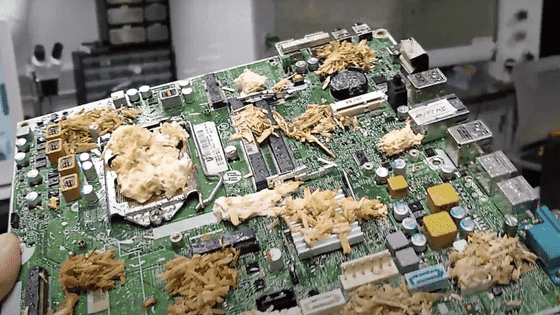

そこでオハイオ州立大学の研究チームは、代替手段として「シイタケ」に着目しました。シイタケのマイセリウム(菌糸の集合体)は、相互接続された菌糸ネットワークを通じて電気信号の伝達や抵抗変化を示し、効率的に情報を処理するかのような特性を備えています。特にシイタケ由来の材料は、多孔質な構造により導電と抵抗変化を起こしやすく、また放射線耐性やストレス耐性にも優れています。これらの特性をコンピューティングシステムの開発に利用すれば、希少な素材が不要で環境的に持続可能な「真菌メモリスタ」を設計できます。

キノコをコンピューターの一部として使うことの利点とは? – GIGAZINE

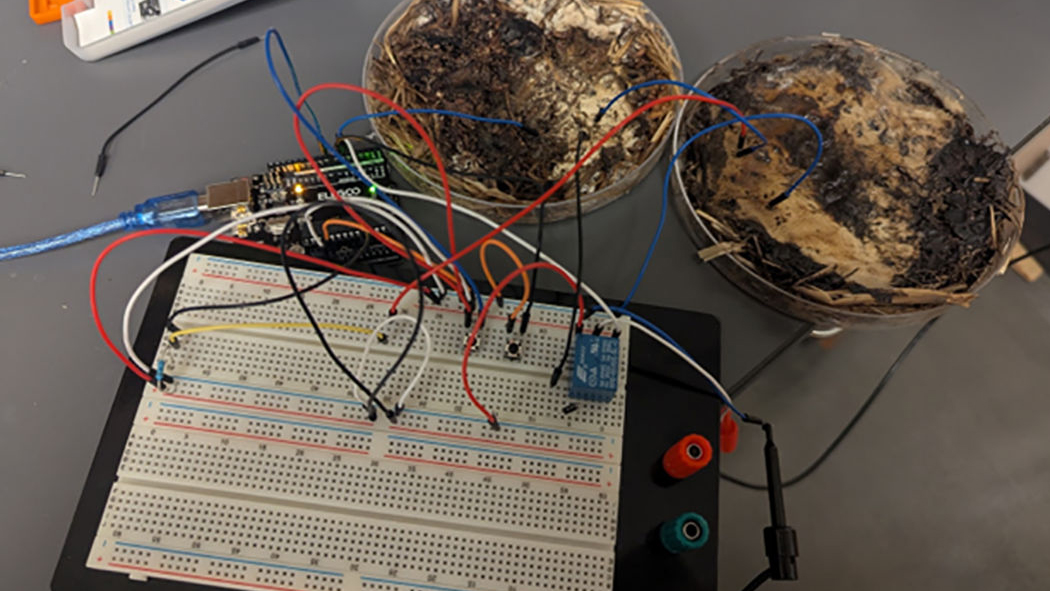

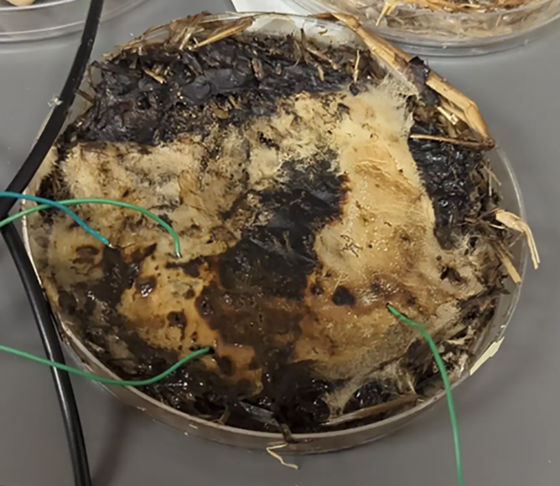

研究ではまず、シイタケの胞子からマイセリウムを培養しました。培養後、マイセリウムを乾燥させることで、安定して保管できる状態を作っています。その後、マイセリウムに金属電極を接続し、所定の波形、電圧、周波数で電気刺激を加えて、入出力電圧・電流を測定しています。

また、マイセリウムデバイスを分圧器として組み込み、マイクロコントローラを用いて書き込み/読み出し操作を繰り返すことで、動作周波数と精度を評価しました。書き込みおよび読み出しが定量的に可能ならば、メモリとして機能させることができます。

実験の結果として、シイタケのマイセリウムでは抵抗変化のほか、電圧を上げ下げしたときに電流の反応が追従する「ヒステリシスループ」が観測されました。ヒステリシスループとは、電圧の履歴に応じて電流の反応が変化する現象で、過去の電気信号を「覚えている」性質を示すため、マイセリウムが電気的に情報を記録できることを示しています。また、書き込み/読み出し回路実験では、約5.85kHz程度のスイッチング周波数において約90%の精度を達成しており、従来の商用メモリスタのうち、最も遅いタイプの半分程度の速度で動作したため、最初の一歩として非常に有望な結果になったと研究者らは報告しています。

論文の筆頭著者であるジョン・ラロッコ氏は、「実際の神経活動を模倣するマイクロチップを開発できれば、機械が使用されていない待機時などに多くの電力を必要としなくなります。これは、計算面でも経済面でも大きなメリットとなる可能性があります。また、マイセリウムのメモリスタに必要なのは、自家製の堆肥から大規模な培養工場まで何でも構わず、私たちが持っているリソースで実現可能です」と述べています。

シイタケのマイセリウムはメモリスタとして活用できることが実証されましたが、今回の研究はあくまで実験レベルの規模であり、大規模集積回路に適用するにはサイズの縮小と密度の向上が課題とされています。また、実験期間が短いため、長期のデータ保存や耐環境、耐劣化についてさらなる検証が必要です。

この記事のタイトルとURLをコピーする

元の記事を確認する