1. はじめに

こんにちは、X Innovation (クロスイノベーション) 推進室の小久保です。

この度、AWS Certified Machine Learning – Specialty (MLS-C01) 認定試験に合格しました。

機械学習については言葉として知っているものの、仕組みや出来ることなどの理解は曖昧でした。

しかし、生成AIなどが当たり前になっている今、機械学習のスキルを身につけて出来ることを増やしたいと思い、学習を進めました。

今回はUdemyのビデオ教材を活用しつつ、ChatGPTやGoogleのAIノートブックツール「NotebookLM」を併用して学習を効率化しました。

本記事では、上記のアプローチについてご紹介します。

日々の業務で多忙な中でも、MLS-C01の学習を進めたいと考えている皆様の一助となれば幸いです。

2. 学習に利用したサービスやアイテム

学習教材

Udemy

www.udemy.com

www.udemy.com

テキスト

深層学習教科書 ディープラーニング G検定(ジェネラリスト)公式テキスト 第3版

基本的な機械学習の用語などの理解のために利用しました。

学習効率化

-

Google NotebookLM: 教材の字幕(トランスクリプト)やChatGPTに説明してもらった用語解説をソース情報として入力し、更に要約ノートやポッドキャスト原稿の生成に活用しました。

-

ChatGPT: 基本的な内容理解や用語解説等に使用

その他

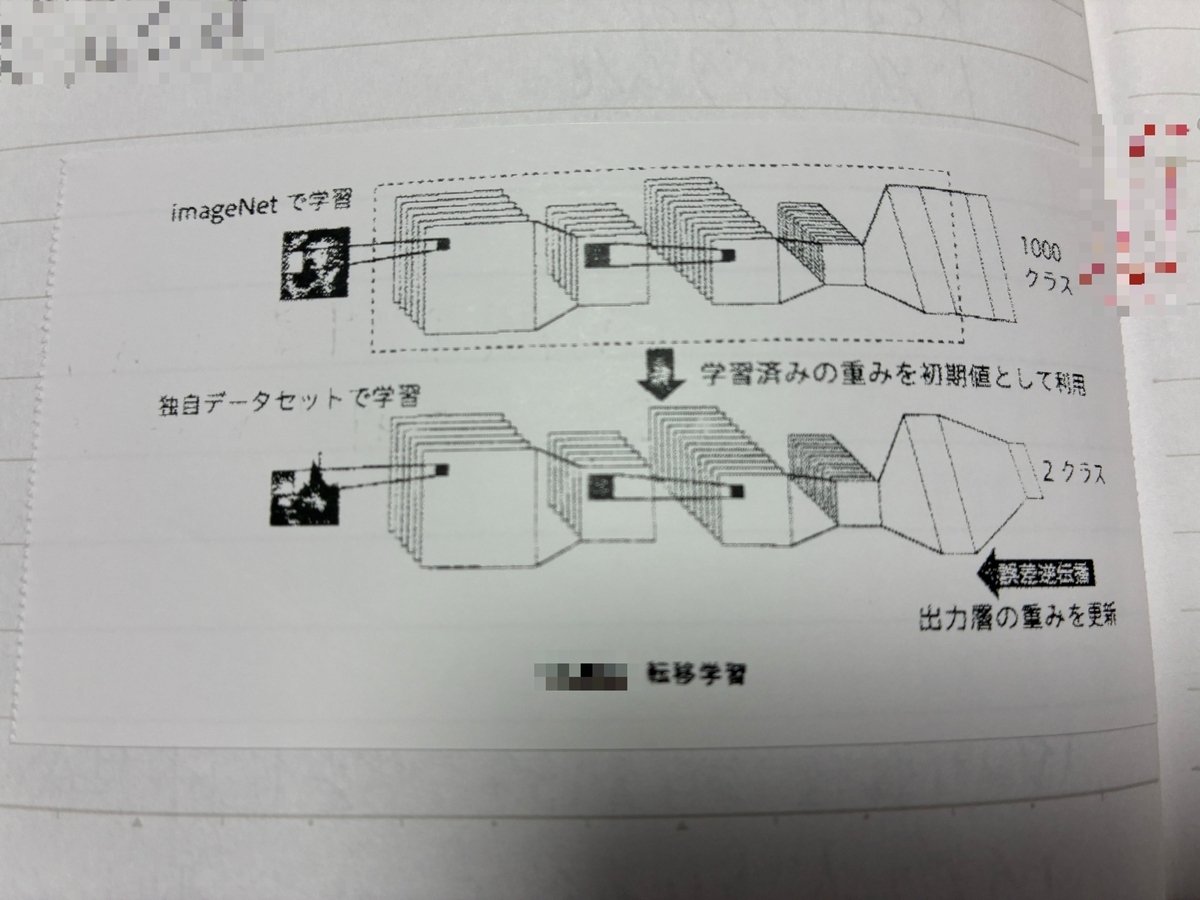

- スマホ対応サーマルプリンター: テキストに書かれている図形や表などをスマホで撮影→プリントしてノートにそのまま貼り付けられるため、手書きがしんどいものはこちらで印刷しました。

3. 学習プロセスとポイント

3.1 テキスト学習での基礎固め

まずはテキストを使って、機械学習やディープラーニングの一連の流れをざっくりと把握しました。

「深層学習教科書 ディープラーニング G検定(ジェネラリスト)公式テキスト 第3版」の特に第3章「機械学習の具体的な手法」、第4章「ディープラーニング概要」、第5章「ディープラーニングの要素技術」は、文量も多く専門用語も出てきます。

最初はざっと読みつつ要点をまとめたり、疑問点が出たらその都度Google検索で解説サイトを調べたりして進めました。

また、この段階で重要だと思ったのは「メジャーなアルゴリズムの特徴をある程度覚えておくこと」です。

試験では「このアルゴリズムはどういう問題に適しているか?」などの知識を問われるケースが多く、理解を伴った暗記が必要と感じました。

3.2 実際にAWSを触って理解を深める

次に、AWSのサービス(特にSageMaker)を用いてハンズオン感覚で学習を進めました。

書籍やUdemyなどで仕組みを学んだら、実際に手を動かすのが一番理解につながると感じたからです。

注意点としては、SageMakerなどは使い方によっては課金が発生することがあります。

実行環境によっては最初の数時間は無料枠で利用できる部分がありますが、不要なリソースを起動しっぱなしにしないなど、都度コスト管理に気を付けました。

私の場合は、業務でAWSを使う機会があるのですが、SageMakerを本格的に触ったのは初めてでした。

SageMaker関連は実行することでコストもそれなりにかかるため、ハンズオン動画などを視聴するアプローチも有効です。

www.youtube.com

3.3 ノートは手書き+ミニプリンターで整理

学習中に出てくる図解や表などは、スマホ対応の小型サーマルプリンターを使うことで紙のノートに貼り付け、見やすくまとめました。

複雑な数式を一から書き写すよりも、ちょっとしたスナップショットを撮って貼るほうが効率的でした。

要点は手書きで補足することで、自分なりの理解につなげやすくなりおすすめです。

3.4 ChatGPTやNotebookLMで効率化

学習効率を高めるために、分からない単語や仕組みはChatGPTに質問して要点を整理しました。

ChatGPTに質問するときはMarkdown形式でまとめておくと、あとからメモとして見返しやすくなります。

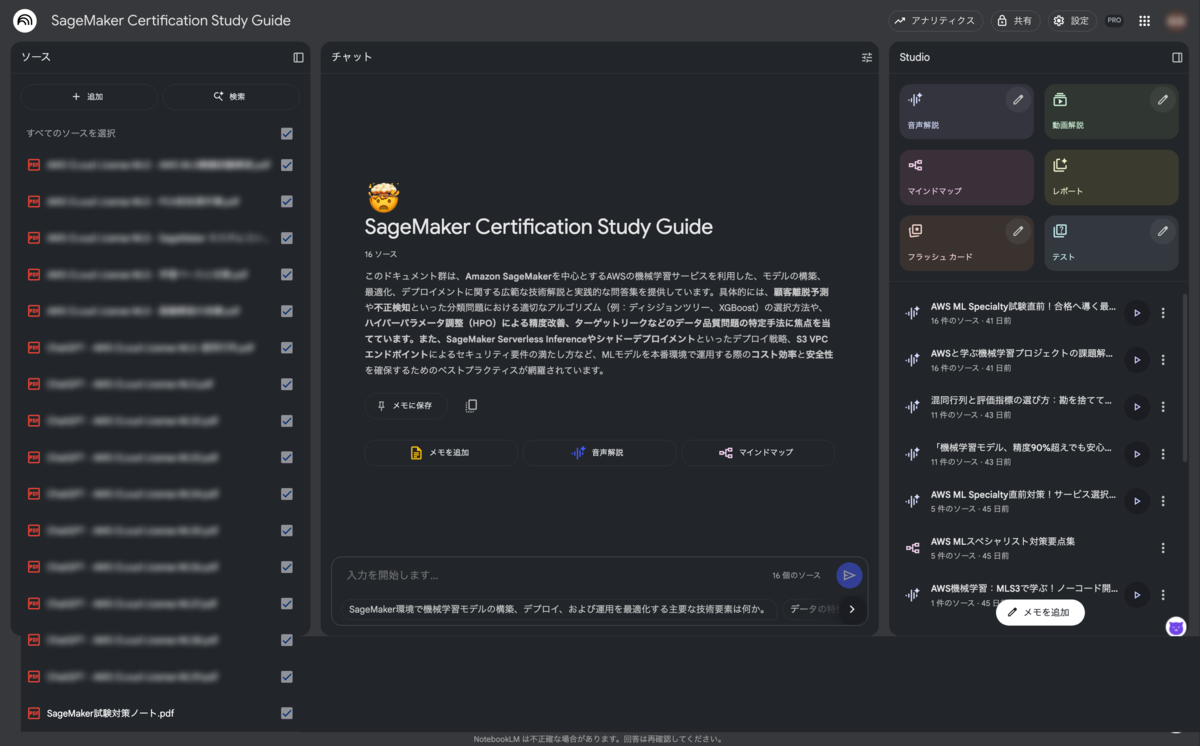

さらに、Googleで提供されているNotebookLMを使って、自分のノートをアップロードし、AWS公式ドキュメントやリファレンスページなどをデータソースとして連携させました。

NotebookLMは内容を要約してくれたり、音声形式の「ポッドキャスト原稿」を生成してくれるため耳で学習できる形に変換できるのが魅力的です。

また、マインドマップなどで関係性を図式化してくれる点も理解の整理にとても役立ちました。

4. 試験対策の要点

4.1 機械学習全般への理解が必須

MLS-C01試験は、AWSサービスに関する設問も多いですが、実際の感触としては「機械学習全般の基礎知識」を問う問題が比較的多いと感じました。

学習の種類(教師あり学習・教師なし学習・強化学習など)、最適化手法(勾配降下法など)、正則化、活性化関数、過学習への対処法といった基本的なテーマは理解を深めておくことが重要です。

また、それぞれのアルゴリズムがどんな用途や特徴を持つのかを把握し、さらに「AWSにおいて実装するならどのサービス/どの手法が適切か?」という観点も試験で問われます。

4.2 混同行列(Confusion Matrix)への注意

個人的に苦戦したポイントが「混同行列」です。

試験対策としてはもちろん、実務においても、真陽性(True Positive)や偽陽性(False Positive)、真陰性(True Negative)といった値がどういう意味を持っているのかを正確に理解する必要があります。

私の場合は、火災報知の例(誤報と真の火災)に当てはめて「どれが誤報(偽陽性)で、どれが見逃し(偽陰性)なのか」などをChatGPTで図式化してもらい、ノートに貼って整理しました。

曖昧なままにせず、身近な例で腹落ちさせると記憶に残りやすいです。

4.3 1ヶ月強の学習期間とスコア

私の場合、学習にはおよそ1ヶ月強を費やしました。

期間としては限られていましたが、Udemyのビデオ教材の視聴+テキスト学習+ChatGPTやNotebookLMによる補足解説という「インプット→整理→アウトプット」のサイクルを回すことで、考え方を定着させやすかったです。

結果として、試験スコアは820点ほどで、合格点の750点をクリアできました。

学習を続ける中で一度理解したつもりでも、時間が経つと意外と忘れてしまうことが多いので、合格後も定期的にSageMakerを触ったり、学習ノートを見返したりすることが大切だと感じています。

5. まとめ

MLS-C01試験は、AWS上での機械学習サービスの使い方を問われる部分と、機械学習やディープラーニングに関する一般的な知識を問われる部分がバランスよく出題される印象でした。

動画やテキストを中心に勉強しても十分合格を狙えますが、実際に手を動かしてみることで、より深い理解が得られると感じますし、記憶にも残りやすくなります。

また、生成AIツールを使ったノート整理や要約の活用は学習効率を上げる上で非常に便利でした。

多忙な業務の合間でも、スマホ対応のミニプリンターやAIサービスを組み合わせることで、自分なりの「学習の仕組み」を構築し、スキマ時間をうまく使って準備できたことが大きかったです。

この資格を通して得た知見は、AWSサービスを活用したプロジェクトで必ず活かせると思います。

MLS-C01を目指している方の参考になれば幸いです。

今後も継続的に学習を続け、さらなるスキルアップを目指していきたいと思います。

ここまでお読みいただきありがとうございました!